relay essay|連閏記

1|鯰は鮎に、山猫は狸に

荒俣 宏(作家・博物学研究家)

日本の料理文化が大きく発展したのは、やはり江戸時代ですが、都市としての江戸の食文化を特徴づけているのは、一般家庭に台所らしい台所がなかったことです。フランスのキュイジーヌはもともと厨房という意味ですから、そこが根本的に違う。江戸時代には、一般の都市生活者はほとんど長屋に住んでいて、まな板と包丁と簡単な竃のようなものだけしかなかった。米を炊く、湯を沸かすくらいしかできないので、日常食は手早く簡単に作るしかない。そこには、西洋のように厨房での作業が、そのまま料理であるわけではないという前提がある。台所での作業の前に、土地や季節に合ったものをあつらえるところから料理は始まっている。料理の前の段階が大事なのです。本草学も、その素材についての学問でした。

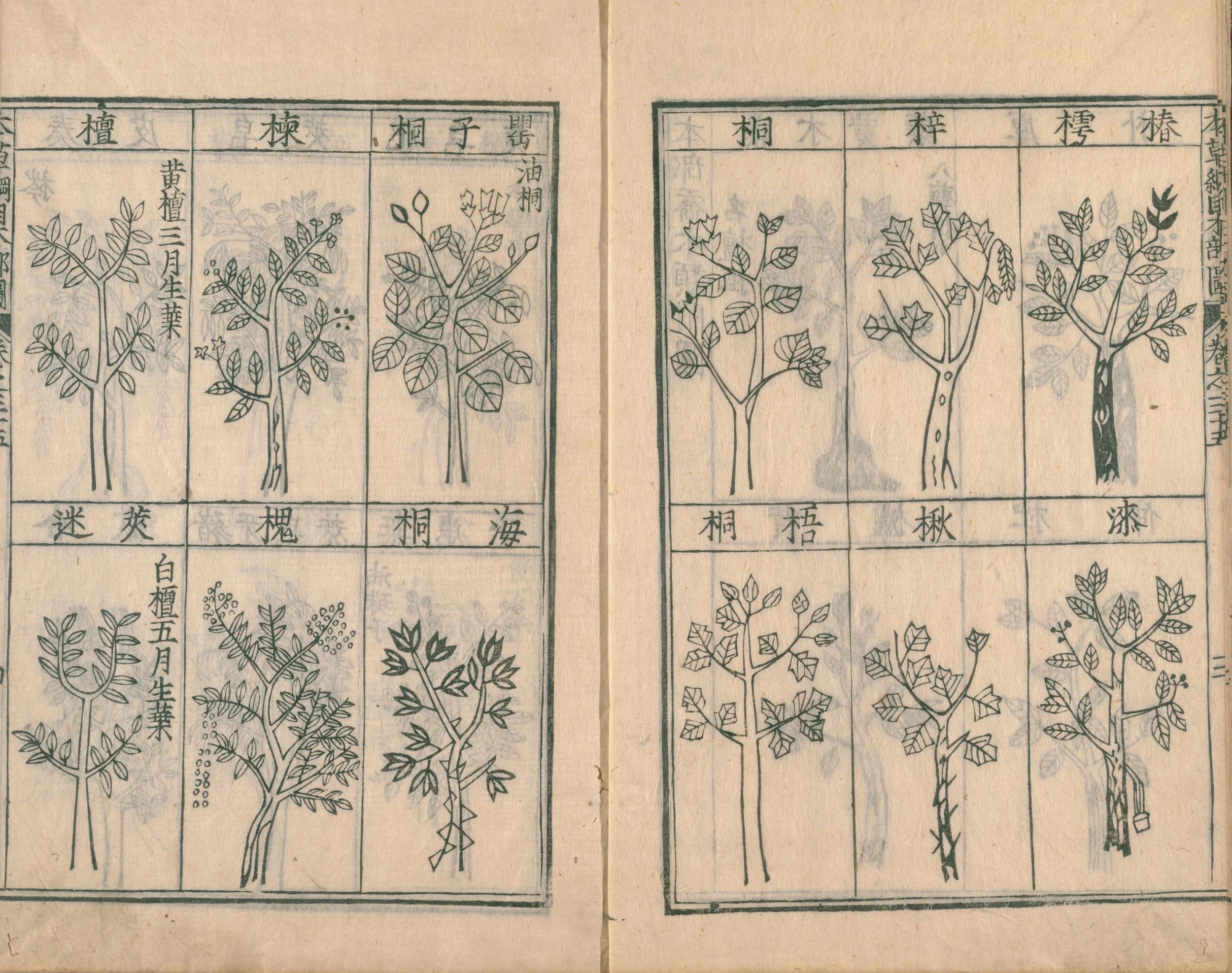

西洋で本草学に当たるのは薬草学(Herbal medicine)ですが、薬草学は薬効のある植物や野菜や果樹をどのように栽培し使用するのかということが中心テーマです。日本や中国の本草学は、「本草」とは書くものの、植物に限らない。獣や魚の肉の処理の仕方やその薬効までが対象になっている。日本ではそれに発酵が加わりました。江戸時代の人見必大(1642?-1701)による『本朝食鑑』(1697)もベースは中国の『本草綱目』(1578)で、やはり本草学の本です。食鑑(食の百科事典)とは言いながら、調理法ではなく、あくまで素材についての記述が中心です。

本草学は元々中国の学問ですが、江戸時代には中国と日本との差異が大きなテーマになりました。中国の動植物と日本のものは違い、たとえば鰹や鰊は中国の本草学では対応できない。また鮎という漢字は、中国ではナマズを意味します。食物や薬では、このような違いは決定的です。椿(椿樗)も中国の本草学を読むと、実在するのかどうかよくわからないような植物で、仙人が食べたりしている。それが日本では、その辺に生えているツバキになる。狸という文字も日本に入ってきた時は、山猫(野猫)のことでした。中世以降、それを何とかタヌキに当てはめたのです。貝原益軒の『大和本草』も『本草綱目』を基本にしつつ、日本ではこうだ、俺はこう思う、ということが書いてある。中国文明をお手本としながら、料理も医学も本草も、日本的に、あるいはその時代時代でカスタマイズされた。

食における中国文化の日本化の例では、羊羹や饂飩があります。名称は中国起源のもので、羊羹は羊の肉を煮たスープ、饂飩は小麦粉の餡入りの団子菓子だったものが、日本では羊羹は小豆と寒天を使った菓子、饂飩はヌードルになったように、全然違う食べものになっている。

また中国の食の季節感は暦、つまり中秋節の月餅のように催事や祭礼の暦によるものが多く、形で季節を表すのに対し、日本ではその季節の旬の食材で表現するのが基本です。日本ではそこに中国伝来のものが混入し、暦由来のものと風土季節による産物が絶妙に融合している。俳句の季語も実際に季節に合っているものと合っていないものがありながら、それでも成立している。「暦の上では」という言い方があるように、暦の季節と体感にはズレがありますが、そういう適当なところが日本的といえば日本的です。