書物の庭|戸田勝久

19|印譜という書物

日々進むデジタル化により日本社会から押印の機会がどんどん減って来ている。

ところが古書画を観れば、画面に押された印の存在感は大変大きく、東洋の書画に於ける「印」は、画面の墨色を引き立てる小さな暖色としても重要だ。

江戸時代後期の思想家で書画を能くした頼山陽は

「書き終えて署名した作品に朱泥で印を捺すとその僅かな朱色が画面を引き締めようやく完成したことになる」と書いている。

篆刻印には姓名印、雅号印、冠帽印、庵号印、雅印などの種類があり、書画家は生涯大小様々な印を持ち、作品の内容、画面の大きさに最適な印を選んで捺す。富岡鐡齋、竹内栖鳳など四、五百もの印を持った書画家がいた。

丁寧に編集された古い画集には画家の使用印を纏めた「印譜」と呼ばれる書物が付属している事がある。今回の『池大雅印譜』、『蕪村翁傳年譜並落款印譜』はどちらも記念展の画集の付録として作られ添付されたものだ。

好きな書家、画家達の印譜があれば、彼等がどんな嗜好の印を使っていたのかを知り、より深く作品を鑑賞できる。更に画面に押された印影は作品の良し悪しの判断についての重要な情報といえる。

真贋の深い森の中を漂っている近世、近代絵画の有名作家たちの作品を観る時、押された印と正しい印譜を照合するのは、悩ましくも楽しい時間だ。印影がピッタリ合わずとも嬉しい絵があり、合致しても拙い絵もある。そのようにして印と書画を楽しむには判断の基準になる信頼度が高い印影の「印譜」が必要となる。

書画家では無く「印癖」といわれる趣味を持った印章コレクターたちもおり、集めた有名篆刻家の印を書物に纏め後世に残してくれた印譜もある。

その代表として中国清朝中期の古印や名印を数万方集めた汪 啓淑(1728-1800年)編纂の『飛鴻堂印譜』がある。

1−『飛鴻堂印譜』

全5集(各4冊)、乾隆十四年(1749年)汪 啓淑収集編纂、26.7cmx15.5cm

清代乾隆年間の著名篆刻家の丁敬、黄易、周芬、等100人あまりの多様性に富んだ彫りの印章3498方を収録し、江戸時代日本の篆刻黎明期に大きな影響を与えた。

「飛鴻堂印譜」と題が刻された差し込み蓋の木製書箱に全20冊が入っている白文、朱文、印文様々、大小様々のあらゆるスタイルの印影が目白押しに並んだ素晴らしい篆刻教科書2−『淇園印譜』

淇園会編纂、明治四十年刊、鐡齋題箋、和綴二十一丁、実押原鈐印譜、15.4cmx10.8cm

江戸時代中期の武士、文人画家の柳沢淇園(元禄十六年 1703〜宝暦八年 1758、池大雅の師でもある)の没後百五十年祭の折、遺印を実際に押して制作された。

信頼おける印影は鑑定の重要資料となる日本文人画家の印譜、右から大雅、蕪村、玉堂3−『池大雅印譜』

恩賜京都博物館藏版、便利堂発行、

和綴十七丁、22.1cmx15.1cm、印刷印譜

池大雅生誕二百十年の昭和八年十一月に恩賜京都博物館にて開催された「池大雅遺墨展覧会」の記念画集の付録として制作。印影は現存した遺印と作品から写真製版し、コロタイプ印刷されている。

印章の原稿は確かだが、実押された印とは違い製版時に多少印影が変わるが、現時点で最も頼りがいある大雅印譜使用例が多く有名な印「霞樵」など4−『蕪村翁傳年譜並落款印譜』

乾 猷平編纂、便利堂発行、昭和八年、和綴二十二丁、30.3cmx22.5cm、印刷印譜

昭和七年に恩賜京都博物館で開催された蕪村遺墨展覧会の図録『蕪村名畫譜』の付録として蕪村研究家乾 猷平により作られた。前半に蕪村伝記と年譜、後半に落款印譜。

蕪村の使用印は現存していないので、作品からの写真製版による便利堂のコロタイプ印刷ながら、蕪村印譜として最も信頼度が高い。印影だけでは無く、落款の書体変化も見る事ができる。

初期から晩年までを丁寧に拾い上げた印影落款と印を二色刷りコロタイプ印刷5−『浦上玉堂畫譜』

別冊、中央公論美術出版社発行、昭和五十四年、38cmx25.6cm、印刷印譜

大型本、三帙に入った最大の玉堂畫集の別冊として作られた印譜。これまで玉堂印譜の確かなものは無かったので、画期的な出版。製版は網点が入りやや見にくいが、初めてのものとして貴重な資料だ。

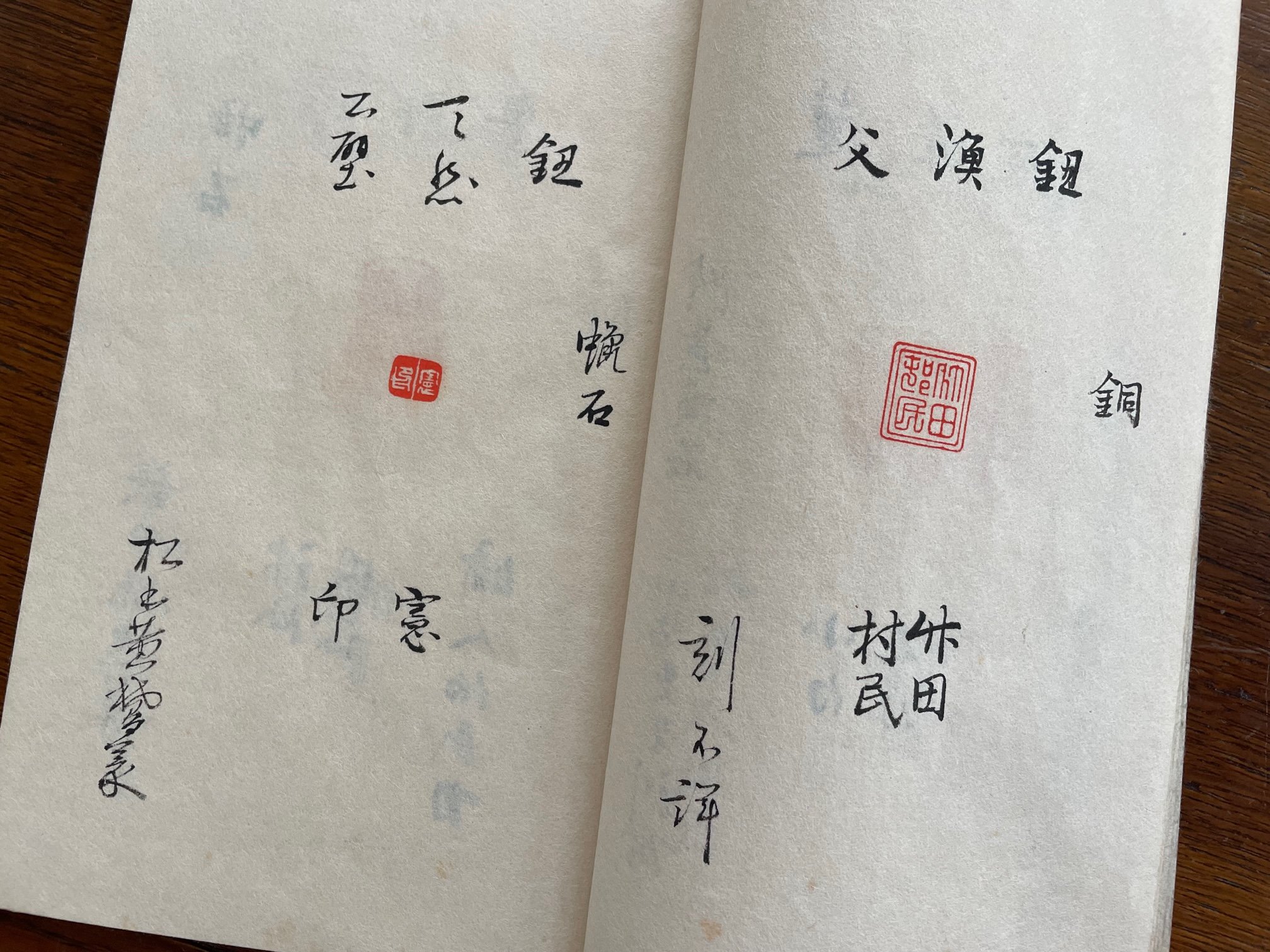

三十三方の玉堂印を載せている。印は偽印作り防止の観点から一割拡大して印刷田能村竹田の印譜三種

右から『竹田印譜』、『竹田翁印譜』、『竹田遺印譜』6−『竹田印譜』

制作年不明、和綴十三丁、18.7cmx11.5cm、本文手書き、実押原鈐印譜、環齋翁遺物との記述あり

江戸時代後期の文人画家田能村竹田の使用印を実押し、篆刻した人物、印の素材など詳細な情報が書き込んである右頁/「竹田村民」銅、鈕漁父、刻不明

左頁/「憲印」蝋石、鈕天然石壁、松本黄鵞篆7−『竹田翁印譜』

制作年不明、18.8cmx12.8cm、和綴三十丁

6の『竹田印譜』と揃いだったもの、印の試し押しをしたように同じ印が幾つも押されている。こちらにしかない印もある。

書画に押された印は印泥や紙の具合、押し方で随分変化するので、1頁に同じ印を何回か押してあると印付きの変化が見られて貴重な資料「神仙風度」の印

8−『竹田遺印譜』押捺印章二十五顆

曾孫田能村小竹、瀬尾一良編輯発行、水野米吉印刷捺印、和綴、二十六丁、昭和九年、18.5cmx12.2cm、実押原鈐印に解説は活版印刷

右手は6の『竹田印譜』、左手は8の『竹田遺印譜』、見比べると右手の筆跡が活字に翻刻されているので、6は8の原本とみえる。竹田より少し後の武士、画家の渡邊崋山(寛政五年 1793〜天保十二年 1848)の印譜。

9−『崋山翁印譜』

辛巳明治14年、渡邊小崋編、和綴、二十四丁、16.7cmx12cm、実押原鈐印譜

奥付けが無く、誰が何部作ったかは不明「崋山樵者」印崋山印二十一方、椿 椿山印六方を所載近代京都画壇の巨人、富岡鐡齋はこよなく印を愛した「印癖」の人だった。用印は五百を超えたという。その印はかつて大部の実押印譜の『魁星閣印譜』に纏められた。大変稀少な書物だったので、2010年に宝塚清荒神鉄斎美術館からより詳しい鉄斎研究73号の印譜が上梓され、鐡齋ファンの渇望を癒してくれた。

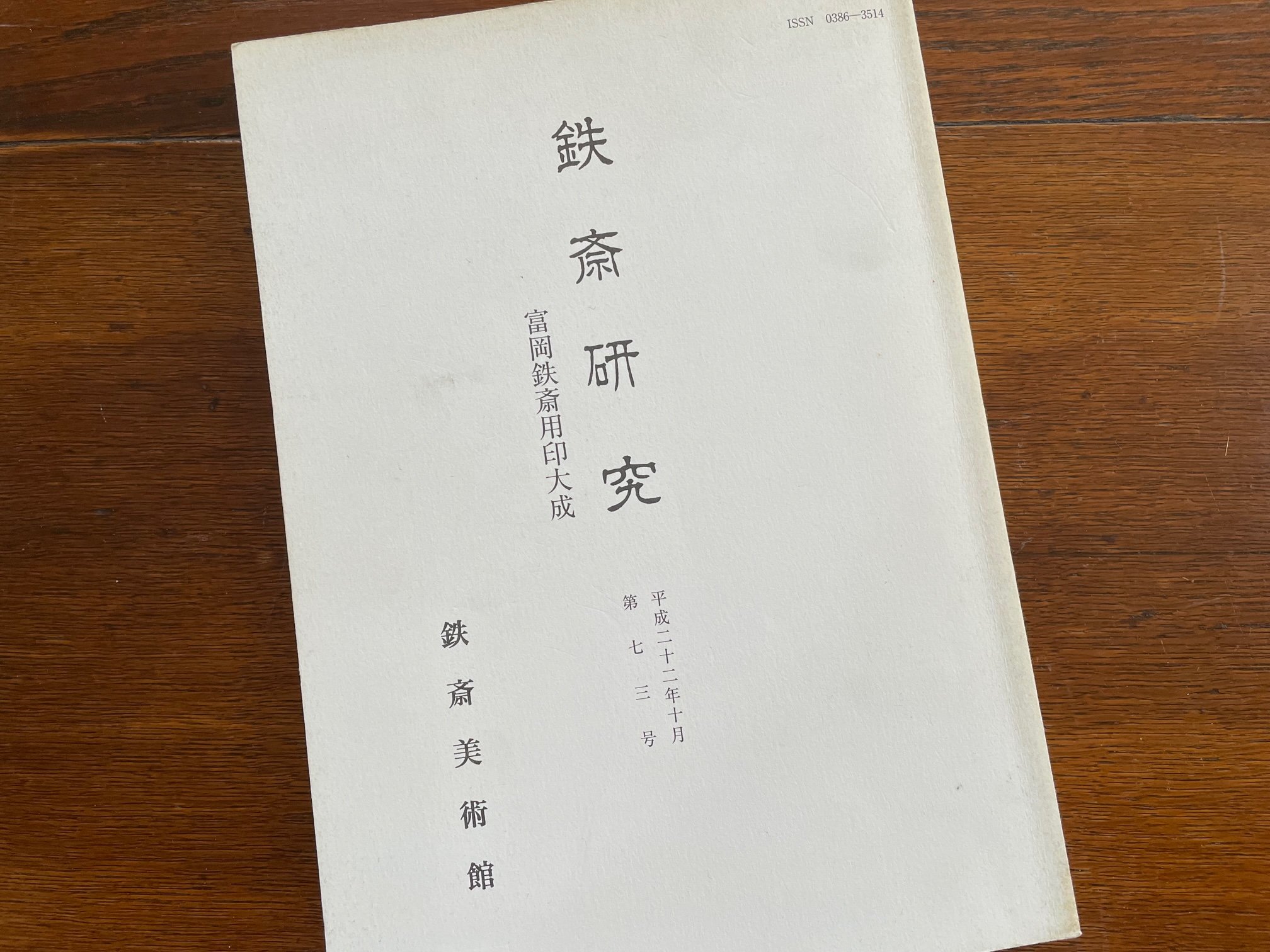

10−『鉄斎研究 富岡鉄斎用印大成』

鉄斎美術館、平成二十二年十月、第七十三号、310頁、25.7cmx18.2cm、印刷印譜

これ以上の鐡齋印譜は望めない印癖の人、鐡齋が用いた三八五顆の印影が載るそれぞれの印の情報満載頼春水が布字し頼山陽が刻した「山碧水明」印、鐡齋が愛蔵した若い頃、篆刻家を目指した鐡齋の自刻印書画家たちの印を楽しみつつ、その真贋判断の指針ともなる印譜だが、その印譜自身の真贋が問題な場合もある。

明治、大正時代に大人気だった鐡齋の書画の偽物は大量に生産された。大掛かりなやり方では、まず多種多様な鐡齋偽印を作り書画を書いてその印を押す。印譜も立派に作り、偽物を売る際に偽印譜を見せる。画面に押された印と印譜はピッタリ合うので、上手く販売できるという仕組み。印譜の準備に手間はかかるが、偽物が量産可能な方法である。

これからの時代、真なる印影をデジタルコピーして印を作れば、真印と瓜二つのものを制作可能だから、印譜の照合だけでは真贋の見極めが出来ない未来があるのだろう。

押された印の意味を楽しみ、デザインを愛で、篆刻した人を想い、印章にまつわる逸話を味わえる「印譜」。たとえ身辺から印が消えようとも「印譜」を愉しむ人は無くならないだろうと頁をめくる。

戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 18|メビウスのセル画輯 を読む