書物の庭|戸田勝久

21|柳宗悦と寿岳文章の和紙の本

左/『書物』

コブデン・サンダスン、エリック・ギル、寿岳文章編訳著、昭和十一年三月発行、内外出版印刷、京都府乙訓郡向日町 向日庵私版、64頁、12ポイント活字のみ使用、用紙 雲州岩坂産手漉雁皮紙、19.5×13.5cm、200部印行、第1番から25番までは犢皮装本、頒価一冊20圓、51番から200番まで丹念紙装本、頒価一冊5圓/本書は175部の丹念紙装本

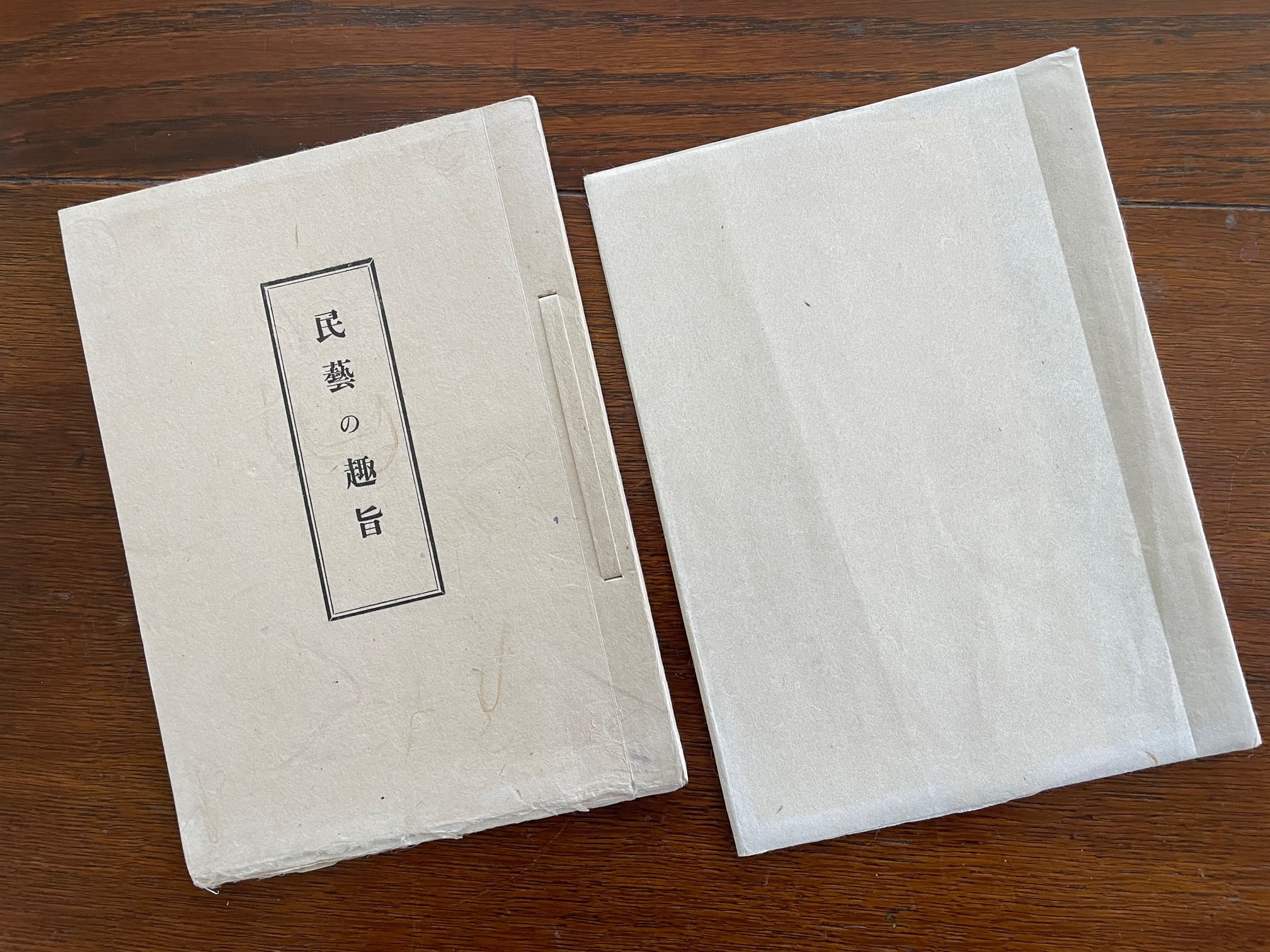

右/『民藝の趣旨』

柳 宗悦著 発行、昭和八年正月十五日発行、似玉堂印刷、43頁、用紙 雲州八束郡岩坂村 純和紙、和紙カバー付、18.5×13.4cm、625冊発行内25冊盛上刷雁皮本、定価3冊1圓、雁皮本1冊2圓/本書は600部の和紙本

思想家、美術評論家、民藝の提唱者の柳宗悦(1889〜1961)と英文学者、書誌学者、和紙研究家の寿岳文章(1900〜92)は、深い繋がりを保ちながら人生を歩んだ。

ふたりはまずウィリアム・ブレイク研究で繋がりを持った。11歳年少の寿岳が1923年関西学院高等部英文学科の卒業論文のブレイク執筆のために京都から東京の柳に会いに行き、交流が始まったと言う。同年の関東大震災後、柳が京都に転居して来たため頻繁に交流するようになり、1927年京都恩賜博物館で「百年忌紀年ブレイク作品文献展」を協力して実現させた。

1931年、柳、寿岳共編で月刊研究誌『ブレイクとホヰットマン』を発刊し、2年間で計24冊を上梓した。同時期に柳は雑誌『工藝』を発刊しいよいよ「民藝運動」が始まった。寿岳はその初期から参加し、書誌学、和紙学の分野で雑誌に寄稿し民藝運動の一役を担った。

ウィリアム・ブレイク研究から近づいた二人はそれぞれの知識と書物観に基づき、明治維新以来木版摺り和本から活版印刷洋本へと一気に変化し、混迷していた日本の書物作りにひとつの道を作ろうとした。

ウィリアム・モリスの英国工芸運動は、紙と印刷、製本にこだわった本作りでこの二人の先達となった。

モリスが英国の手漉き紙工房で自身のケルムスコット・プレス用に美しく堅牢な紙を作らせたように柳、寿岳も島根県岩坂村の安部栄四郎に依頼した手漉き和紙をそれぞれの書物に用いている。

世界が認める最高品質の紙「和紙」で本を作れば酸化せず長期間保存が可能なのに、日本では明治以来あまり品質が良くない洋紙の本が席捲して来た。

ウィリアム・モリスのケルムスコット本が正しき西洋の書物の姿を示したように柳、寿岳が和紙を使った本を作り、日本の書物のあるべき姿を提示している。

この薄い小冊子『民藝の趣旨』は、柳宗悦自らが「民藝」について解説した重要な書物。

白い和紙カバーに覆われ和紙の紙縒で綴じられ極めて軽く、簡素で美しい和紙本の姿だ。

近世以来の和本の姿を取りつつ、和紙に活版印刷と言う新しい技術を用いて近代日本の書物のひとつの規範を示そうとしている。

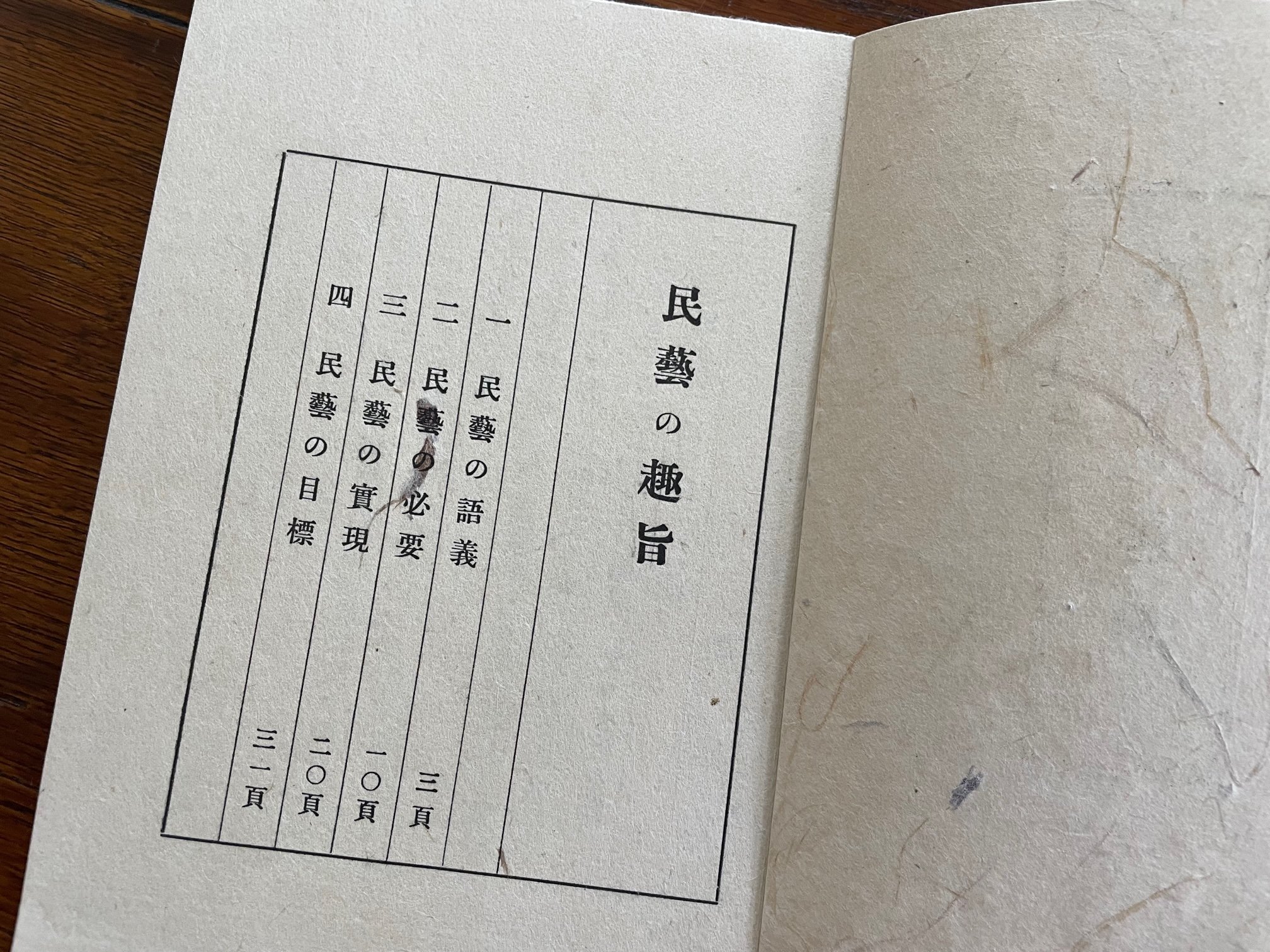

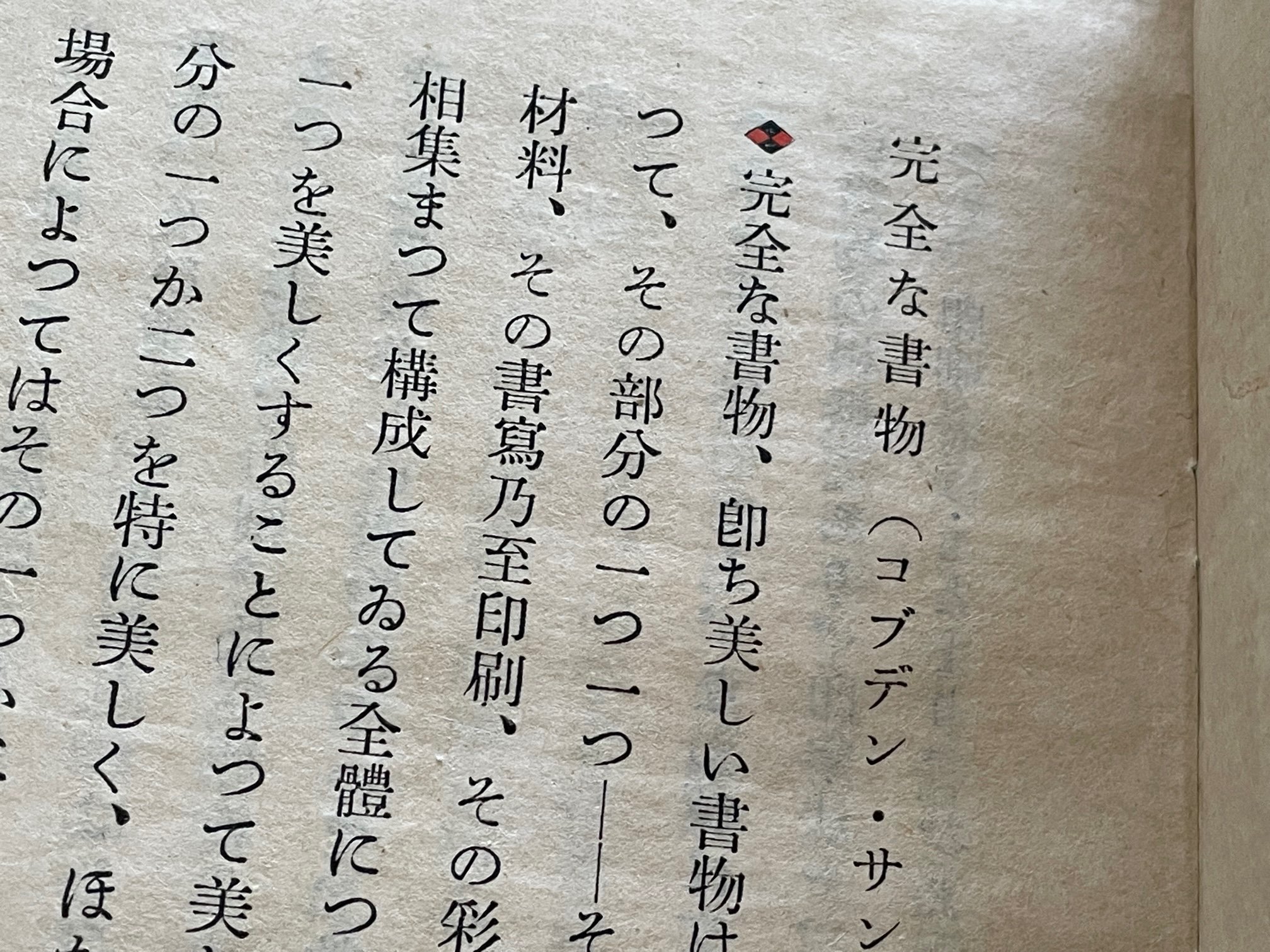

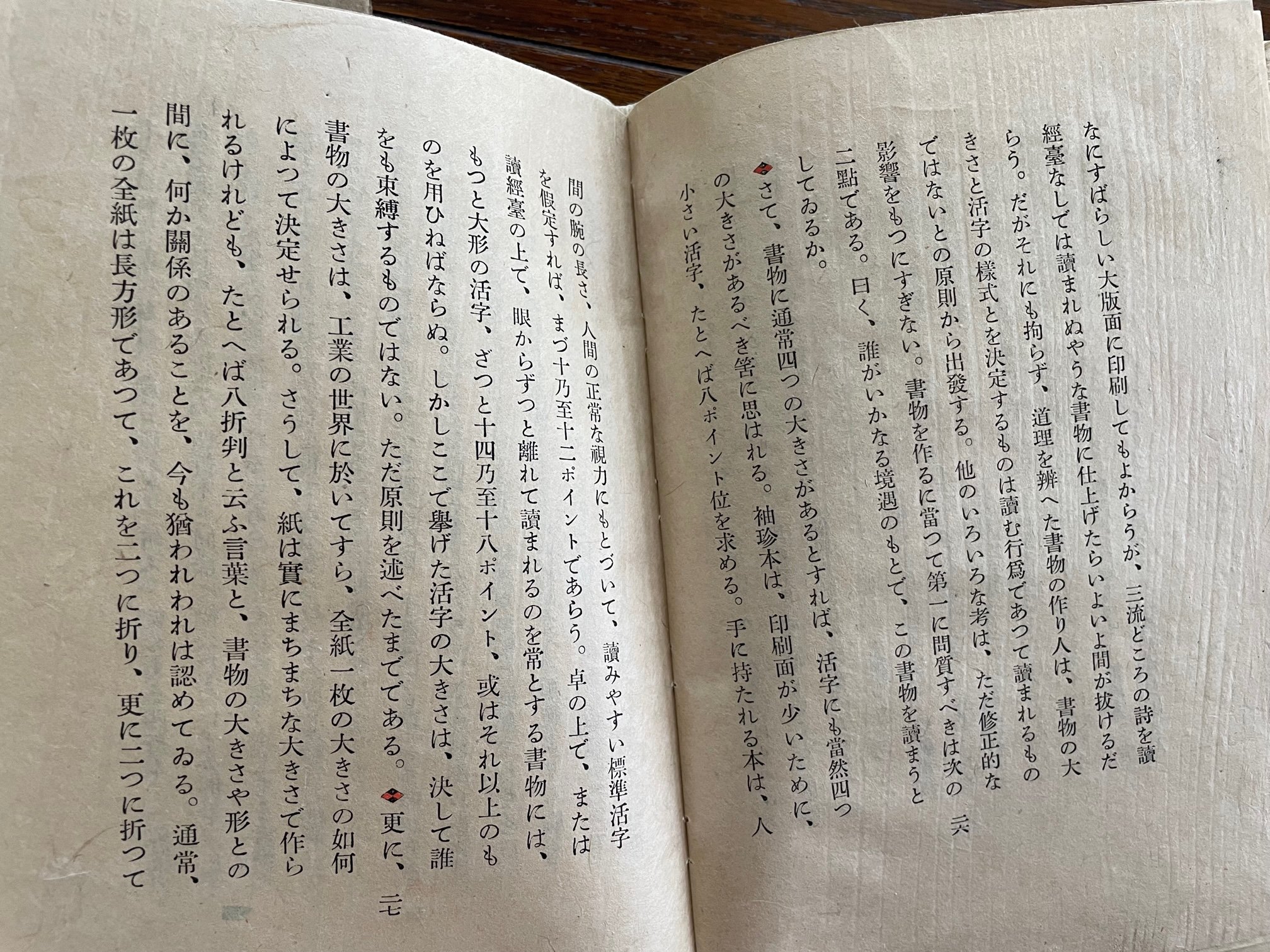

薄葉の和紙カバーは破損して失われやすい表紙/子持ち罫で囲んだ題裏表紙/紙の紙縒が美しい地耳付和紙手漉き和紙に見事な活版印刷本文が罫線で囲まれ、頁上部に広く余白を取る和本式レイアウト平易な言葉で解かれている民藝の趣旨手漉き和紙は厚さに微妙な変化があり、原料の植物繊維の塵で多少の凹凸もあり、文字がかすれず美しい活字印刷は簡単ではない一冊売りをせずに「定価三冊一圓」とは、本書を多くの方々に読んで欲しいとの思いからだという日本初の書誌学の本『書誌学とは何か』ぐろりあ刊を昭和五年に出した書誌学者寿岳文章の日本の書誌学への強い思いが籠ったこの『書物』。

「ただただ良心の声のみに耳を傾け、すぐれた内容に美しく正しい装いを与え、思想と工藝との二つの世界を密に結び合わせようとするのが私の願いだ。」

1932年寿岳文章が「向日庵発願記」にこう識し、京都府乙訓郡向日町で開版した私家版「向日庵」。

そこでウィリアム・ブレイクなどのテキストを選び翻訳し自らの書誌学の実験の場として用と美を備えた十数冊の本作りを実践した。

近代日本を代表する美書として知られたそれらの「向日庵本」の中でも寿岳自身が思い通りに仕上がったのはこの『書物』だけだと述懐している。

題名通りに3人の「書物論」で構成されている。

1−英国を代表する私家版タブズ・プレスを主催したコブデン・サンダスンの「完全な書物」

2−英国の彫刻家、版画家、文字デザイナーのエリック・ギルの「書物」

3−寿岳文章の究極の書物論「装本について」

この一冊に書誌学者寿岳文章はこうあらねばならない書物の姿を著している。

題箋無しの箱と質感豊かな丹念紙の表紙丹念紙は信州で蚕の卵を植え付けるのに用いる特漉和紙、それにかなりの圧をかけて箔押しされた書名題扉は無くすぐに本文が始まる近代書物論の雄、サンダスンの「完全な書物」、本文にはギルの主張に従いパラグラフが代るごとに菱形マークが置かれ、寿岳自身の手彩色で朱色が塗られた和紙の王様「雁皮紙」に美しく刷られた本文、1936年の刊本で既に87年経過しているが、全く酸化、劣化無く昨日刷り上がったかのような状態モリスに倣った西洋式版面の活字組みの位置、天が2cm地は4cm、ノドと小口3cm空き、本文12ポイント31字11行の版面英国私家版ゴールデン・コッカレル・プレスで書物史に残る数多くの仕事をしたエリック・ギルによる書物論、彼は民藝諸家にも影響を与えており、陶芸家濱田庄司はギルを訪ねて面会している「装本について」寿岳による書誌学的な基本事項の解説と書物の正しき姿を記している詳細な記述の奥付見返し紙も雁皮紙裏表紙/向日庵本のシンボルの「茶の実」マークを箔押し以下関連書籍を紹介

『書誌学とは何か』寿岳文章著、昭和五年、神戸ぐろりあ そさえて刊、定価五十銭、19×12.5cm本邦初の書誌学解説書西洋書誌学における書物の決まりごとが述べられている日本書誌学の記念碑的書物『ブレイクとホヰットマン』柳宗悦、寿岳文章共編、昭和六年一月から七年十二月まで毎月一冊計24冊を限定500部刊行、同文館発行、似玉堂印刷、越前産別漉艶無し鳥ノ子紙使用、24×16cm表紙版画/原画 柳宗悦、彫版 黒田辰秋、右側 第一巻「真理の鍵」、左側 第二巻「真理の扉」扉/原画 柳宗悦、彫版 黒田辰秋楳垣 實の「ブレイク版画の技法」解説は美術側からの分析として貴重な文献この研究誌のために寿岳は寒中の越前五箇村の紙漉き場に本文用紙として有名なオランダ紙を見本として持参し、特漉和紙を依頼した。 そこでオランダ紙以上に良質な和紙を知り、これが彼の和紙研究のきっかけとなった。

柳夫妻と寿岳夫妻の4人で本書の製本作業をしたと伝わる、500部を作り、書店での販売を一切せず予約販売のみとした『本の本-書誌と集書』1976年11月号、特集「書物愛の精神」、ボナンザ刊「わが「書物」の思い出」寿岳文章、1976年9月7日向日庵で作った私家版限定本の中でも最も上手く仕上がったのは『書物』だと回想している柳宗悦と寿岳文章はウィリアムブレイク研究を通じて莫逆の友となり、和紙を使った日本独自の書物工藝の世界を作りあげた。

残念ながら現代日本に於いて彼らの本作りを超える者は居らず、和紙と言う素晴らしい素材を使った本作りをする版元も無い。しかし、ふたりが遺した用美を備えた美しい書物が「紙の本」の明るくない未来の灯火になって欲しいと願わずにはいられない。

戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 20|“The Studio” 英国の美術雑誌 を読む