書物の庭|戸田勝久

22|ウィリアム・モリスの本

左/”POEMS BY THE WAY”, Written by William Morris, London: Reeves and Turner, Printed by Chiswick Press, 183x146mm, 1891

右/”GOTHIC ARCHITECTURE: A LECTURE FOR THE ARTS AND CRAFTS EXHIBITION SOCIETY” by William Morris, The Kelmscott Press, 74p., 144x103mm, 1893, 1500 copies

William Morris(1834-96)は、名高い19世紀英国の詩人、作家、画家、テキスタイルデザイナー、カリグラファー、装飾家、装幀家、印刷家、彫版家、書体デザイナー、社会運動家、建築保護運動家、アーツ・アンド・クラフト運動の主催者。

彼の65年の人生の濃密さが見て取れる肩書きの多さだ。妻のジェイン・モリスが言ったように「1日に18時間働く病気だった」ウィリアム・モリスが、それぞれの分野で達成した事の次元の高さには驚かざるを得ない。

「近代デザインの父」とも称されるモリスの仕事の中で晩年の5年半に集中した本作りの事業は、彼の凄まじいエネルギーをもって成された。

モリスは若い頃から中世の写本に触れており、自ら絵と文字を描き中世風のマニュスクリプト(写本)を作り、理想の書物の姿を探していた。さらに中世ドイツ、イタリアの初期活字印刷の揺籃期本をコレクションし、それらの活字にも精通していた。物としての書物を深く理解し、美しく読みやすく長持ちする本作りを目指し実験を繰り返し中世揺籃期本の再現を夢見ていた。

1888年11月15日、モリスはアーツ・アンド・クラフツ展で印刷に関する講演「活版と印刷と挿絵」を聞いた。友人の活版印刷専門家エマリー・ウォーカー(1852-1933)のその素晴らしい講演が、モリスの書物作りへの情熱に火をつけ、自らの印刷所「ケルムスコットプレス」の開版(1891年4月)に踏み切るきっかけとなった。

古今の活字に精通した印刷マイスターであったウォーカーは、素人の彼に印刷技術の全てを教え、プレスの裏方として終始モリスを支え続けた。

書物の重要な要素が活字と紙である事を知っていたモリスは、中世の書物の美しさに書物の美の規範を求めそれらの活字を写真に撮り、拡大分析し3種類のオリジナル書体、「ゴールデン体、トロイ体、チョーサー体」をケルムスコットプレスのためにデザインした。

本文用紙は1473年頃にイタリアボローニャで漉かれた紙を標本にして、ケント州の友人が漉いた簀目の手漉紙を用いた。

中世の書物の本文を囲む余白について念入りに調べた司書の友人の「余白がのど、天、小口、地へと移る際に20%ずつの差異を作って行く」と言う調査結果を「欄外余白の規則」として採用した。

彼は晩年の最も重要な仕事として活字をデザインし、紙を漉かせ、本文を選び、手引き印刷機を用いて特別なインクで刷り、製本された53種類の美しい書物を世に送り出し、近代の書物にひとつの規範を示した。

1─“POEMS BY THE WAY” 1891

出版社で刊行されたケルムスコットプレス設立以前のモリスの著書。

ケルムスコットプレス開版の年にリーブス・アンド・ターナー社から出されたモリス詩集。本冊の外装はオリジナルでは無く、購入後に製本家によって革表紙に改装されている大量生産の粗悪な酸性紙が使われ黄ばんでいる凡庸なローマン体活字で刷られた本文全体に黄ばみ、四方から酷く酸化が進んでいるのが分かる中世の書物を理想としたモリス はこの貧弱な自著の仕上がりに満足していなかった最初期にモリス が本作りの術を学んだチィズウィクプレスで印刷されている2─“GOTHIC ARCHITECTURE ” 1893, Golden type

ケルムスコットプレスの18番目の刊本、刊本中最高部数の1500部が作られた。

クォーター・ホランド装といわれる紙表紙、背リネンの製本中世の書物と共にずっと親しんでいたゴシック建築についての講演録厚手の手漉き紙にクッキリと強い圧で刷られた文字、130年経っても紙は酸化していない文頭飾り文字はモリスデザインの木口木版中世の書物に倣い編み出した余白の美しさ、モリスは見開き2ページをページデザインの基本単位と考えた耳付き手漉紙のラフな質感中世の写本に倣った装飾時が経ってもどこも壊れずびくともしていない堅牢な製本奥付によれば、1889年ロンドンリージェント通りのニューギャラリーでアーツ・アンド・クラフツ協会展のために講演した内容を1893年アーツ・アンド・クラフツ展の会期中会場に印刷機を持ち込んで刷られたケルムスコット・プレス以外の場所で刷られた唯一の書物。

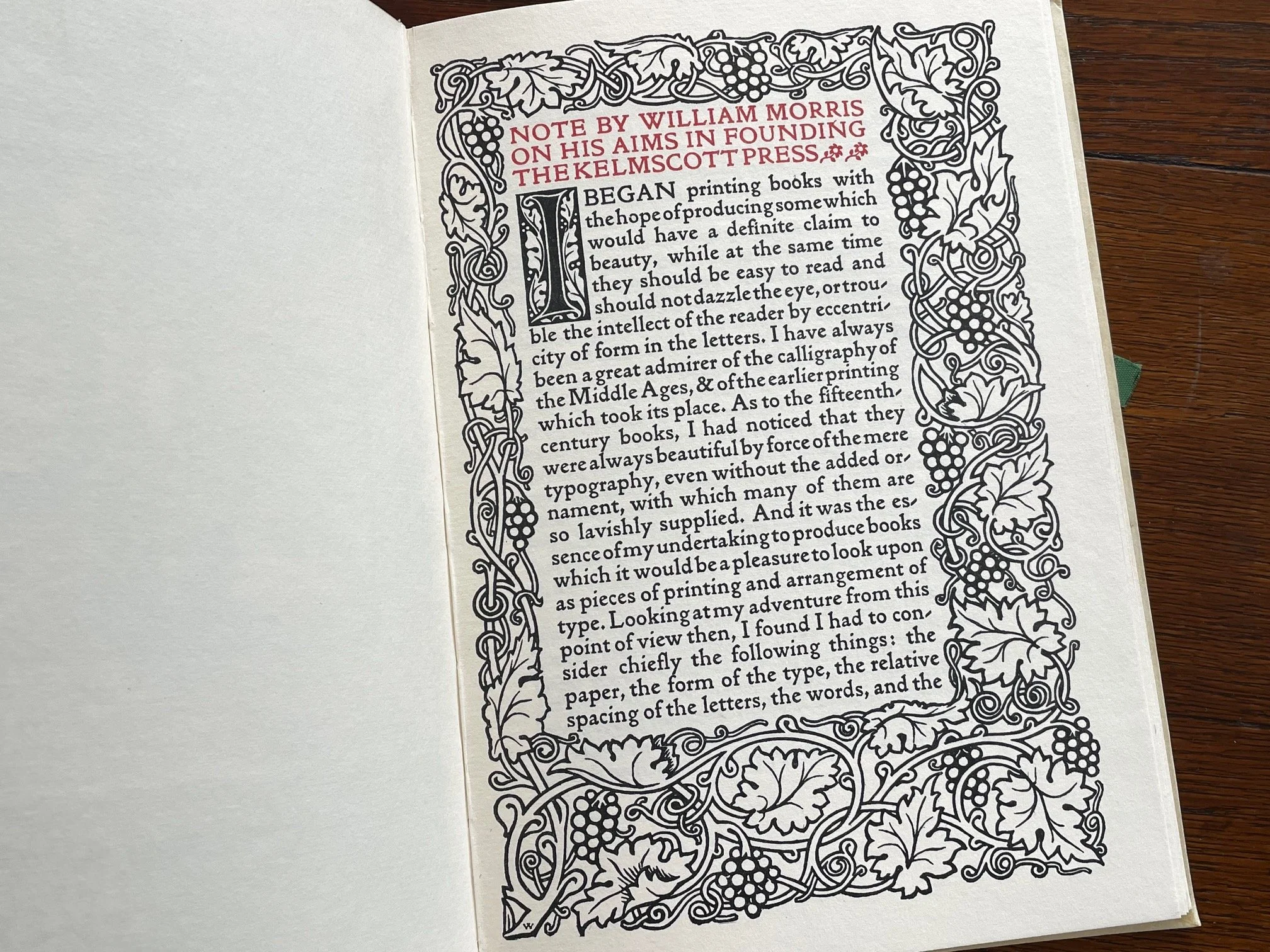

3─“A Note by William Morris on his Aim in Founding the Kelmscott Press together with a Short Description of the Press by S.C.Cokerell, and an Annotated List of the Books Printed thereat.” 80p., 1898

本書は上記のケルムスコットプレス53番目の最終刊本をIrish University Pressが1969年に100部限定で本文を写真製版印刷し、リンプ・ヴェラム装で作った複製本。

原本は本文紙刷りが525部、ヴェラム刷りが12部作られた1896年にモリスが亡くなった後にシドニー・コッカレルが纏めたケルムスコットプレス刊本総目録盟友エドワード・バーン=ジョーンズ原画の木口木版の口絵モリスの「理想の書物」への想いが記されているデータが詳らかに書かれた刊行書目録モリスデザインのトロイ体の見本刷りチョーサー体

40番目の刊本”The Works of Geoffrey Chaucer” は、モリスが長年準備し、紆余曲折の末1896年彼が亡くなる4ヶ月前にようやく完成した。

モリス没後、生前既に企画準備されていた15種の書物がプレスの人々によって制作刊行された。1898年、最終刊本としてこの重要なデータブックを上梓し、美しい53種の書物を世に残してケルムスコットプレスは、7年間の活動に終止符を打った。

4─“The Works of Geoffrey Chaucer ” A Facsimile of The William Morris Kelmscott Chaucer with The Original 87 Illustrations by Edward Burne-Jones, Together with an introduction by John T. Winterich and a glossary for the modern reader, The World Publishing Company, Cleveland and New York, 554p., 330x230mm, 1958

本書は、モリスが生涯を賭けて企画制作したケルムスコットプレス『チョーサー著作集』1896年刊の2割縮小した複製本。

『チョーサー著作集』総革特装本12部のモリスデザインの表紙空押し装飾家モリスの集大成の題扉オックスフォードの学生時代以来の親友、画家バーン=ジョーンズによる87枚もの中世風木版画挿絵が入っている揺籃期本に学んだ活字周り余白の美しさ華麗な装飾の奥付

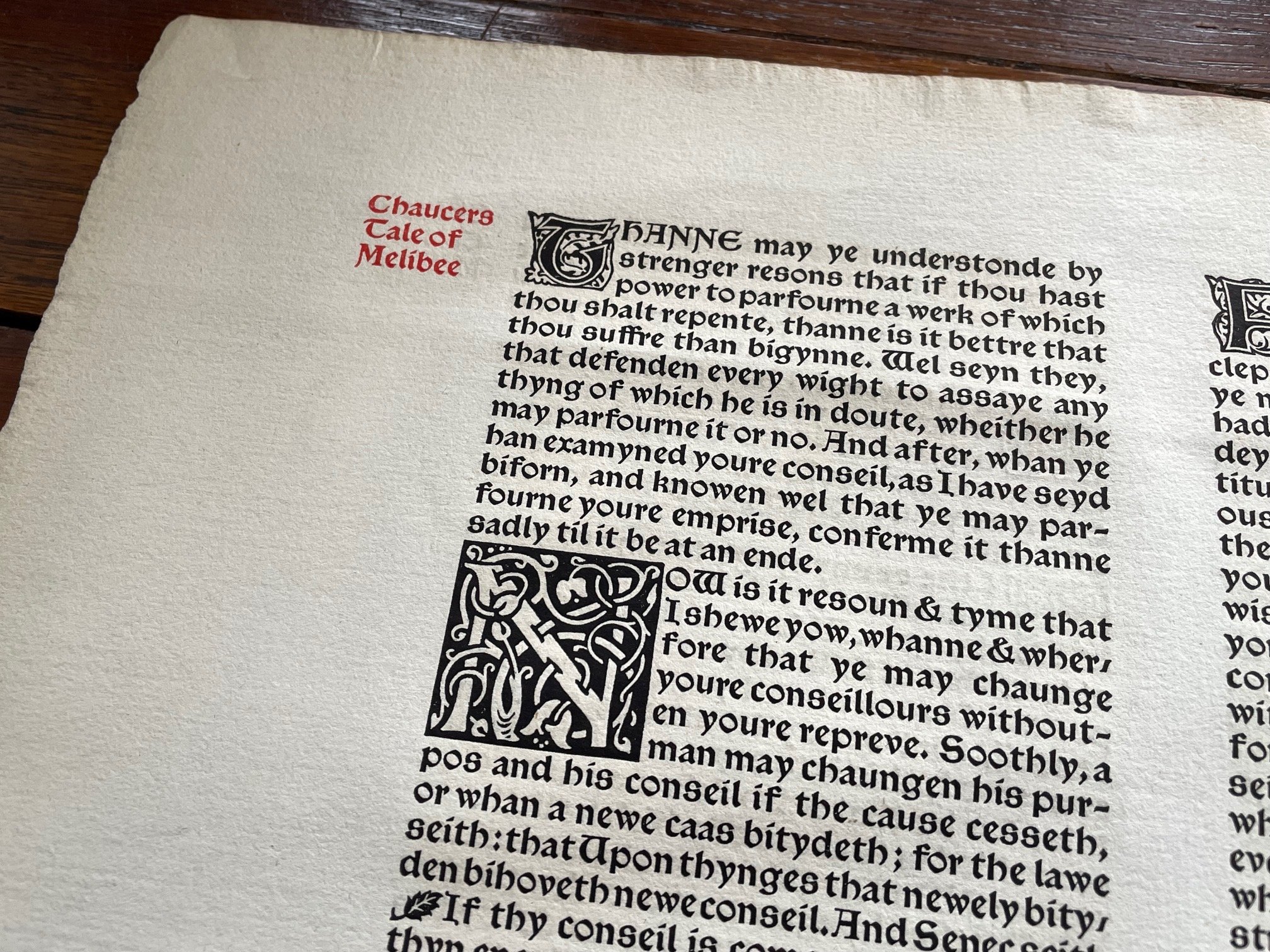

5─『チョーサー著作集』の零葉、424×292mm、1896年

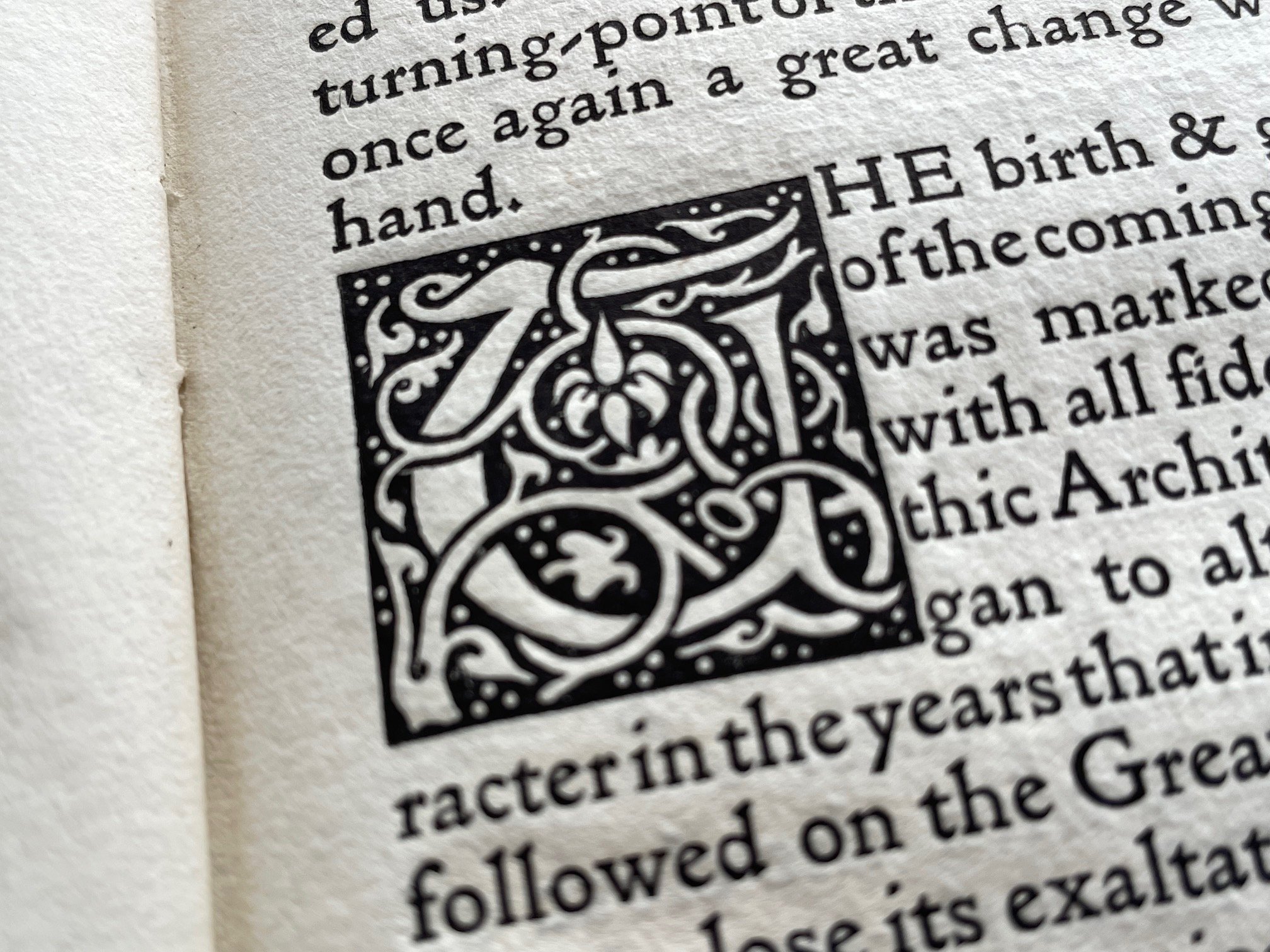

ケルムスコットチョーサー本文の69と70ページに当たる1枚。手漉紙に黒々と刷られたチョーサー体の活字とモリスデザインの飾り文字。

ウィリアム・モリスが理想とした美しく読みやすい書物作りの約7年間の実践は、53冊の本をこの世に残した。それらは、その後の欧米の書物設計の基盤となった。

昭和九年日本の書誌学者寿岳文章は、モリスの文章を正確に翻訳して本邦にケルムスコットプレスの本質を伝え、自ら私家版「向日庵」を開版して書物作りを行った。

美しい活字と手漉紙が美しい書物を作る要素であるとのモリスの見解は、日本の書物人にも充分に伝わったが、文字数が多い漢字文化圏では、アルファベットのようには新しい活字を容易に作れない。本作りに力を注いだ寿岳の盟友柳 宗悦も活字の創作が必要だと思い、作る意思はあったが実現せずに終わっている。

東西で活字の問題はあるが、本作りへのモリスのさまざまな実験と実践の結果のケルムスコットプレス刊本は、読み易く美しい書物の基準として存在している。

以下関連資料

“Liber Cronicarum”

464×316mm、1493年

ハルトマン・シェーデル著、『ニュルンベルク年代記』と呼ばれた1500年以前に活字で刷られ木版画が入った揺籃期本の1枚。モリス とバーン=ジョーンズはこの書物を見ている。

Nicolas Jenson’s

”Breviaum Romaum” Venezia, 1478年、320x240mm

モリスがローマン体デザインの参考にしたイタリアのニコラス・ジェンソンの刊行本のヴェラムに刷られた零葉。ジェンソンデザインの活字と飾り文字のカリグラフィーが美しい。

雑誌『工藝』四十四号、昭和九年八月、216×150mm

柳宗悦の意向で出された「書物号」で寿岳文章翻訳によるウィリアム・モリス の「ケルムスコットプレス設立の目的に付いて」が掲載されている。民藝運動に於ける書物感が伺える一冊。

和本の伝統に沿った天が広いレイアウト戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 21|柳宗悦と寿岳文章の和紙の本 を読む