書物の庭|戸田勝久

23|神戸トーア・ロードの俳人

「神戸幻景 トーア・ロード1928」戸田勝久画、アクリル、M6号、2012年西東三鬼・本名斎藤敬直(1900〜62)岡山県津山市に生まれ、幼少期に両親を亡くしその後、長兄に養育されて歯科医となる。33歳から俳句を始め、俳人として注目され有季の伝統俳句のホトトギス派に反逆したモダンな詠み振りで「人間にこだわり、人間臭い俳句」を作り新興俳句運動に参加する。昭和10年(1935)35歳「京大俳句」創刊者平畑静塔の誘いにより京大俳句同人となる。

昭和15年(1940)8月31日、新興俳句運動弾圧の「京大俳句事件」に連座し特高警察に検挙され京都松原署に連行。執筆活動停止を命じられ起訴猶予となり、戦後まで5年間句作を全く中止した。昭和17年(1942)12月妻子を東京に置いたまま単身神戸に移住、神戸トーア・ロードにあった「トーア・アパートホテル」(神戸市神戸区中山手通2丁目113)に滞在した。神戸への空襲が激化しホテルが戦災に遭う事を予想して昭和18年(1943)山手の古い洋館(後の三鬼館)に引っ越し敗戦を迎える。

昭和23年(1948)山口誓子を主宰として「天狼」を結成して戦後の句作を重ねる。小説、散文にも才があり洒落た文章を書いた。『神戸・続神戸・俳愚伝』は、戦前戦後の神戸を舞台に人間模様を描いた味わい深いノンフィクション作品。最晩年角川書店の雑誌『俳句』の編集長となり、俳人協会設立に参加し、生涯4冊の句集を残して昭和37年(1962)4月1日永眠。

私は彼の句「中年や遠くみのれる夜の桃」と24歳の時に出会い、果たして自分の中年とはどんなものになるのだろうかと思って以来、西東三鬼の俳句に取り憑かれ、三鬼晩年の弟子の方からお話を伺う機会もあり益々のめり込んだ。そして、4冊の句集と自伝散文『神戸・続神戸・俳愚伝』を飽きもせず繰り返し読んで人生を過ごしている。

既に老年を迎えた私の青年時代に中年の不安を教えた俳人西東三鬼の句集を以下に。

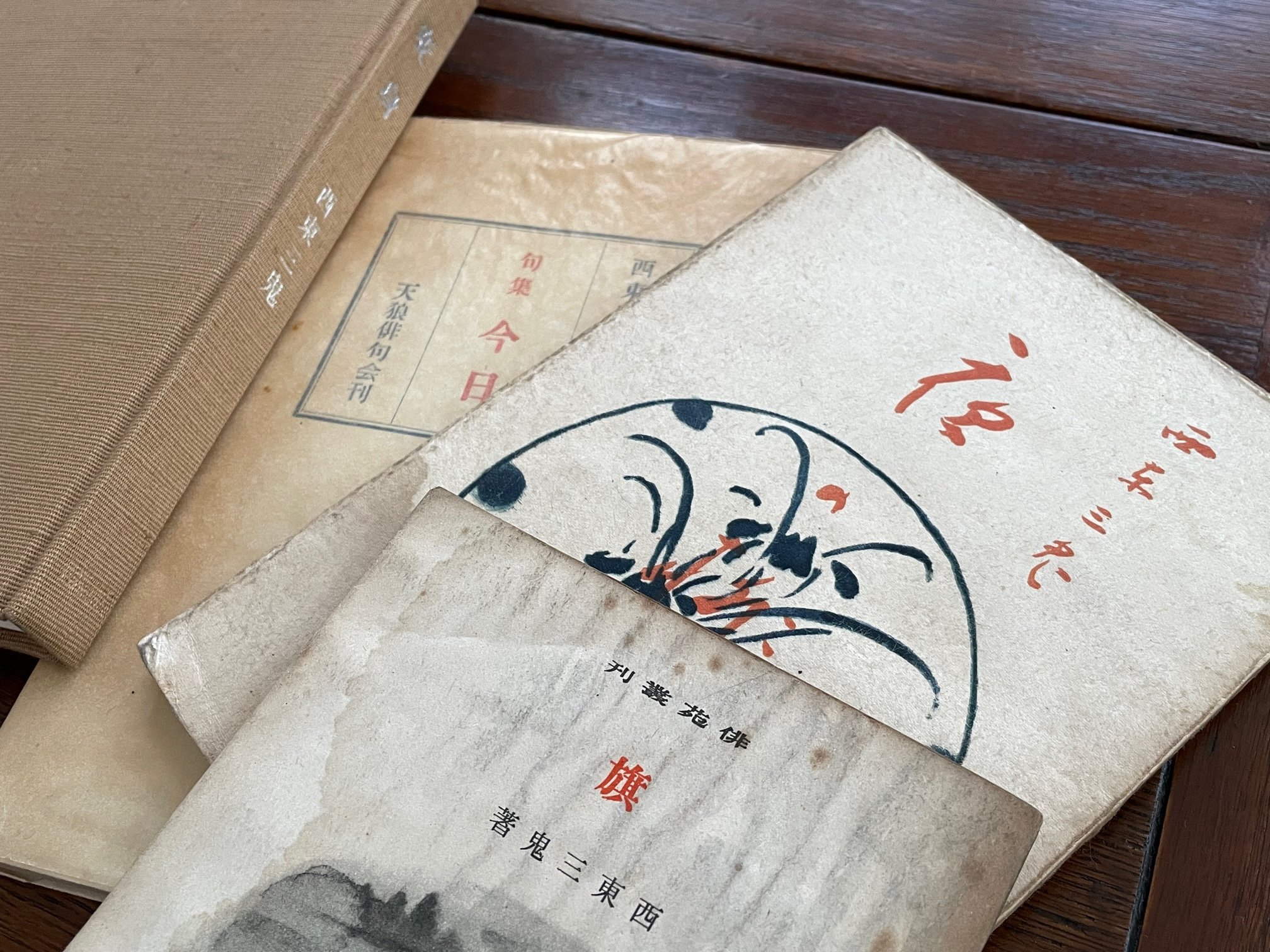

第一句集『旗』

俳苑叢刊の一冊、三省堂刊、90頁、209句、昭和15年3月、148×113mm三省堂は「俳苑叢刊」として昭和15年2期に分け合計28冊の句集を出版した。ホトトギス派から新興俳句派まで幅広い著者を選んだこの叢書は、個人句集がまだ少ない時代に軽装で求め安い価格設定で俳句愛好者達に喜んで迎えられた。

昭和8年33歳から句作を始めた三鬼の昭和10年から14年にかけての初めての作品集。「自序」に「自分は、新興俳句の初期以来それの忠実な下僕である」と書いており、彼の新興俳句の到達点を示す句集。

菊半裁判の小型本、表紙墨絵の作者は近藤浩一路と言われているが落款が無く現時点では不明三鬼の代表句の病中吟「水枕ガバリと寒い海がある」戦地に行かずに作った「戦火想望俳句」「機関銃眉間ニ赤キ花ガ咲ク」「俳苑叢刊」は第3期も計画されていたが、三省堂出版部の3人が新興俳句運動の有名俳人であり、2期刊行俳人の内4名が検挙され新興俳句弾圧の流れに抗えず2期で終刊となった。

第二句集『夜の桃』

七洋社、昭和23年9月刊、題箋書は三鬼、針金綴じ薄紙表紙、104頁、297句、184×129mm作者不明の李朝染付風の絵に三鬼の題書見返しに「寒明けの樹々の合掌聲もなし」自筆句署名入り題扉にも作者不明の李朝水滴の絵俳壇に復帰した戦後作品と戦前の句を合わせた297句の自選句集「算術の少年しのび泣けり夏」「おそるべき君等の乳房夏来る」「中年や遠くみのれる夜の桃」この句集の題名になった句昭和23年刊のこの句集で敗戦により執筆禁止を解かれた三鬼の俳句世界を開陳し、多くの読者から迎えられた戦後の筆跡による自筆短冊。河東碧梧桐のように特徴がある書では無いが、三鬼の書の姿は切れ味鋭い筆さばきと速度が好ましい。

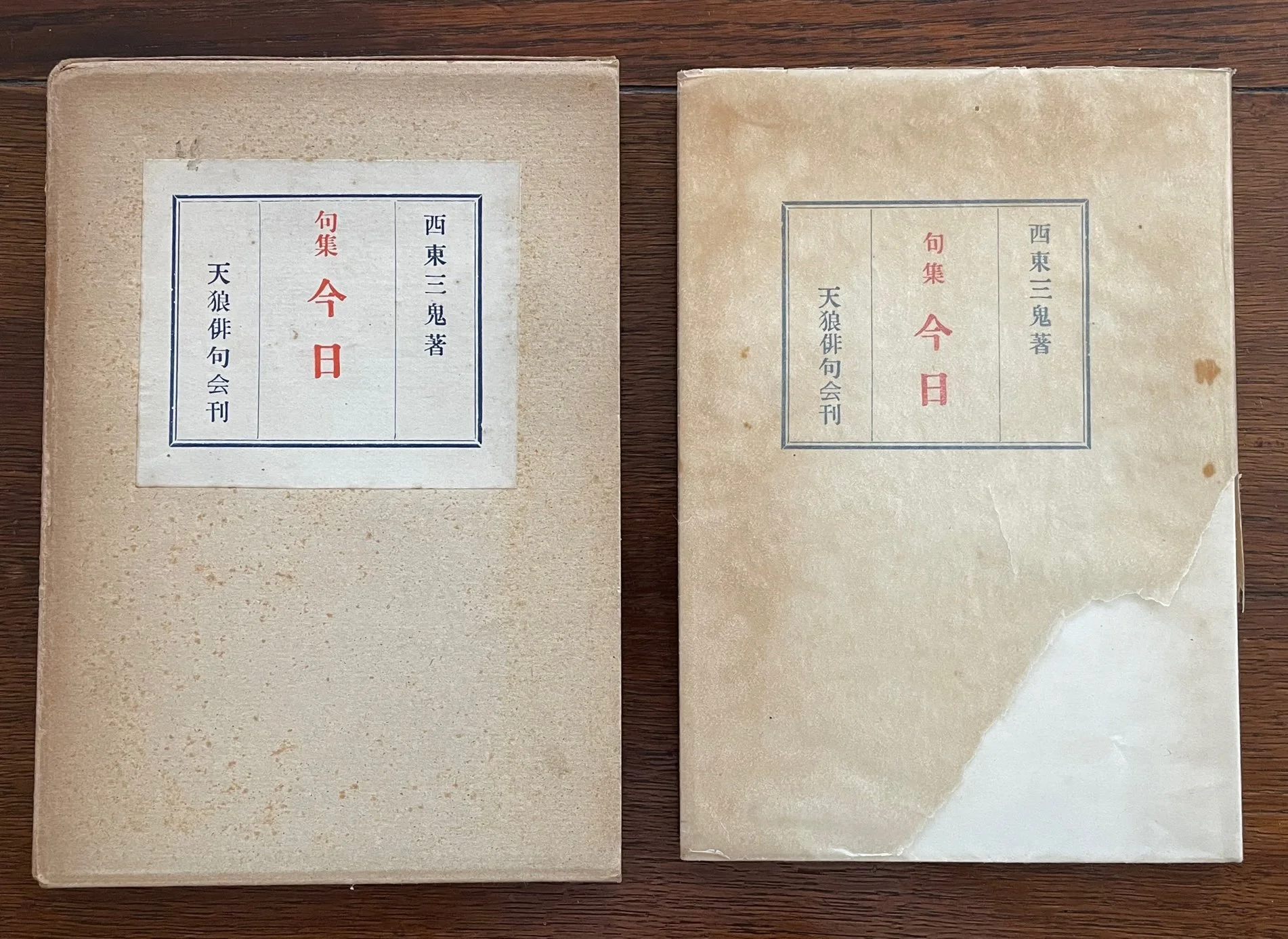

「谷吹雪き卓にはおーでころんの瓶」昭和31年1月2日56歳の書初めの色紙第三句集『今日(こんにち)』

天狼俳句会、昭和27年刊、薄表紙硫酸紙包、本文糸綴じ薄紙函入り、199頁、364句、187×130mm第一、第二句集以来やっと函入本になった「寒の夕焼架線工夫に翼なし」自筆句署名入り、敗戦直後復興の架線工夫の句口絵「三鬼肖像」清水崑画、老け顔に描かれてやや不満だったらしい、「クリスマス馬小屋ありて馬が住む」神戸の洋館を追い出された感慨を詠んだ自筆句入り戦後、山口誓子を担ぎ出して作った結社「天狼」が版元三鬼を京大俳句に誘った医師、先輩俳人の平畑静塔の辛口の序文「陳氏来て家去れといふクリスマス」「電柱の上下寒し工夫登る」「炎天の犬捕り低く唄ひ出す」122頁の「夜の雪ひとの愛人くちすすぐ」の誤植自筆訂正箇所、「雲」から「雪」へ合計4冊の『今日』の署名本を見たが、全てにこの自筆訂正が書き込まれていたので、署名の際に訂正が為されたと思われる本書に挟んであった切り抜き、厨房の三鬼と山本健吉による好意的な書評第四句集『変身』

角川書店、昭和37年2月28日刊、角背布装堅表紙、黒紙貼函、238頁、1073句、194×132mm「ぼくの句集は(造本の上で)禄なものはない」と言っていたが、4冊目にして堅表紙函入りのちゃんとした造本になった

昭和36年夏頃から胃に不調を訴え、余命一ヶ月の胃癌と診断され同年十月に胃切除手術をうけた。入院中に句集『今日』以降の句を集めた新句集刊行が急遽決まり弟子達が手分けして句を集めて原稿を作成した。11月7日句集題名を『カラス』にすると三鬼が妻に伝えたが、妻の反対により『変身』と決まった。同年暮れにあとがきを書き翌年2月28日に無事上梓。三鬼最後の句集は、関係者の努力により僅か3ヶ月程で慌ただしく制作されどうにか生前に間に合い、句集を見た後、4月1日に没した。

本書は没後昭和37年12月第二回俳人協会賞受賞決定となった。

口絵写真はダンディな三鬼の姿結社「天狼」の主、山口誓子によるあたたかな序文「女の笑い夕荒れ波の襞々に」

「寒行の足音戦前戦後なし」「東京タワーという昆虫の灯の呼吸」「麦刈りやハモニカへ少女の肺活量」

遺著を意識したあとがき

第一句集『旗』から最終句集『変身』までの句の変化はさほど大きくは無く、幼い頃から在外生活して来たコスモポリタン俳人の句調には微かな戦争の匂いとニヒリズムが漂っている。「新興俳句の忠実な下僕」として花鳥諷詠に抗った凡庸では無い俳句世界を楽しめる4冊の句集だ。

絶句は「春を病み松の根っ子も見あきたり」

句集以外の著作

『神戸・続神戸・俳愚伝』

出帆社、1975年刊、白紙がんだれ表紙、ダンボール函入り、五木寛之帯文、188×128mm

昭和17年の冬、東京に妻子を置いて神戸に遁走し、トーア・ロードのハキダメ国際ホテルに投宿した日々をノンフィクションで描いた怪作。

俳句誌の連載を没後にまとめた単行本、現在文庫化されているここには、戦争に巻き込まれ人生を振り回された海港都市神戸の外国人と日本人達の姿がある俳人三鬼の筆が軽やかに残酷に男女の人間模様を分析して見事三鬼の句と共に本書を読むと彼の世界の彩りが増す資料

『神戸市商工名鑑』昭和12年版に載るハキダメホテルこと「トーア・アパートホテル」、地番記載されているが、戦災による街区の変化でホテルの確かな位置は未特定。神戸市内で唯一山手から港の居留地まで南北一直線に通る道「トーア・ロード」の由来となった神戸山麓にあったTor Hotelの絵葉書(1911年)戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 22|ウィリアム・モリスの本 を読む