書物の庭|戸田勝久

27|建築家立原道造の詩集

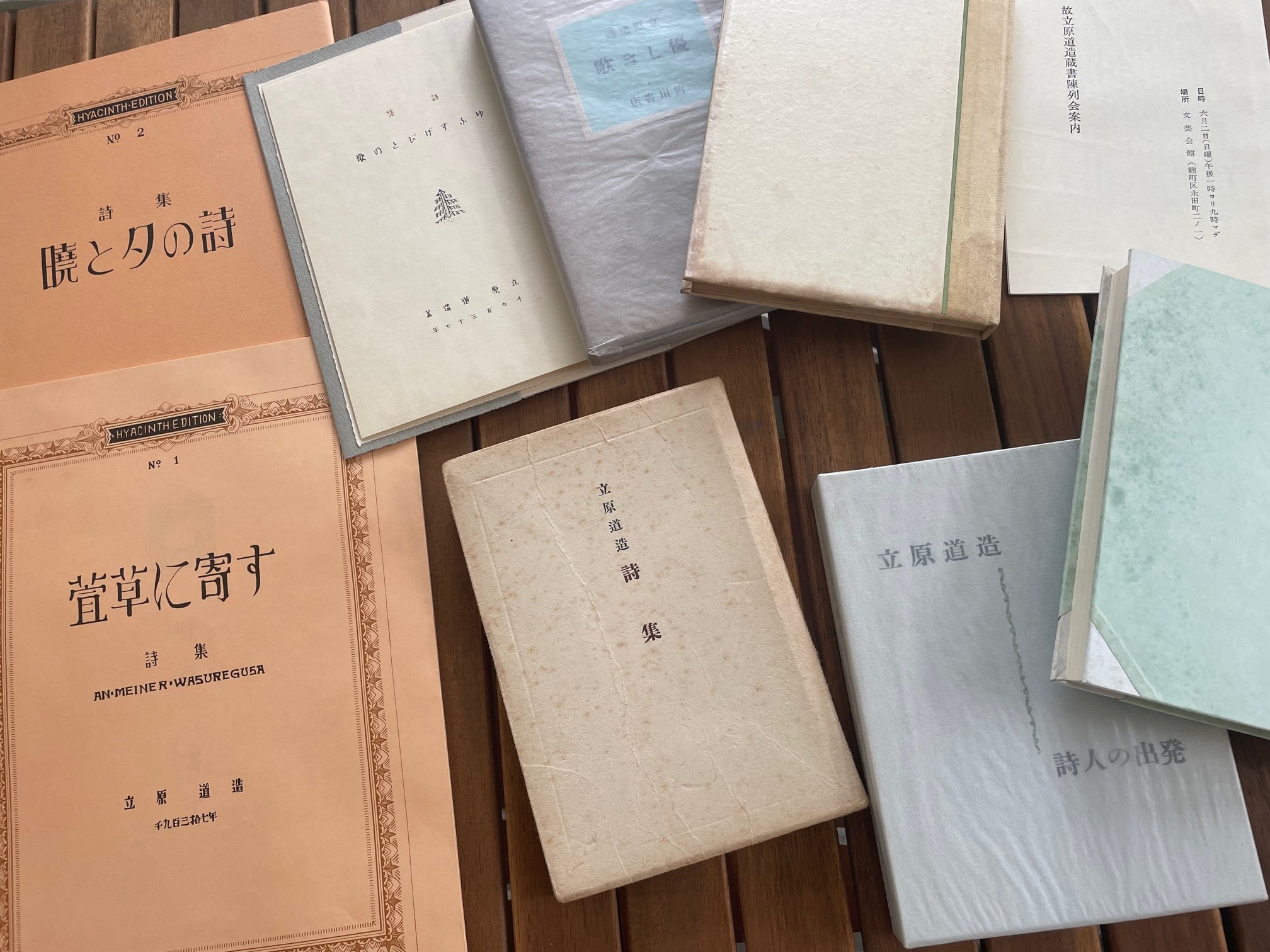

立原道造が生前作った3冊と没後に刊行された3冊の書物建築家で詩人の立原道造(大正三年七月三十日1914〜昭和十四年三月二十九日1939)、今年2024年は生誕110年、没後85年になる。彼が24歳8ヶ月の人生で残したのは短歌と詩と建築図面とパステル画。

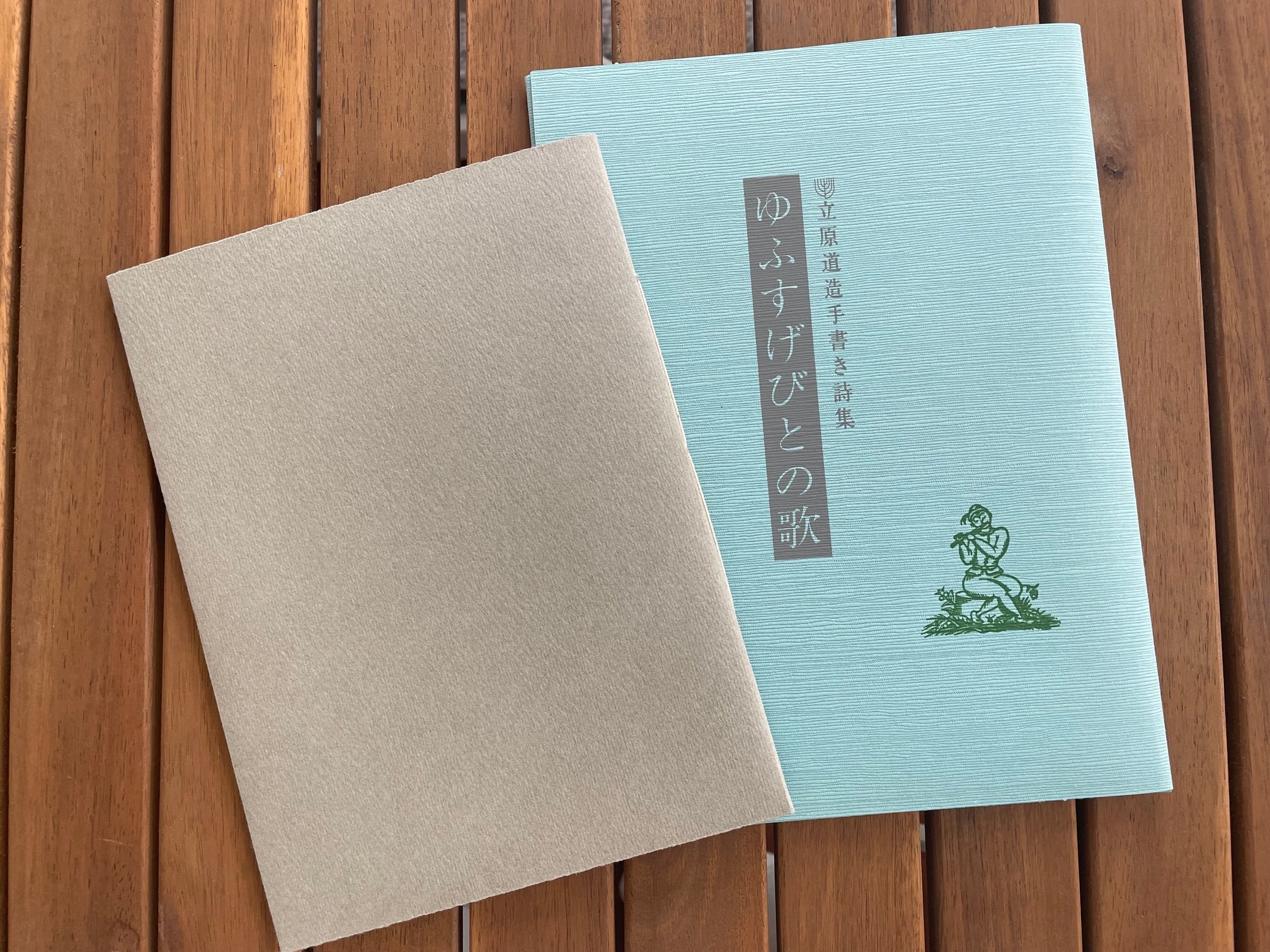

私が彼の詩を知ったのは、大学生の頃に本好きの恩師宅で彼の手書き詩集『ゆふすげびとの歌』の昭和四十年書痴往来社版の複製本を見せられた時。

昭和十二(1937)年にたった一冊手書き手製本で丁寧に作られたその詩集に書かれた筆跡のモダンさと詩の抒情に20歳の私は強く惹かれて、それから彼の詩を読みつつ年を重ねて来た。

立原は生前に楽譜本の姿を模した薄い2冊の詩集を「風信子叢書」と名付けて少部数刊行しただけだったが、没後、関係者らにより『立原道造全集』が新資料を追加しながら4種類も出されて彼の詩名が高まっていった。

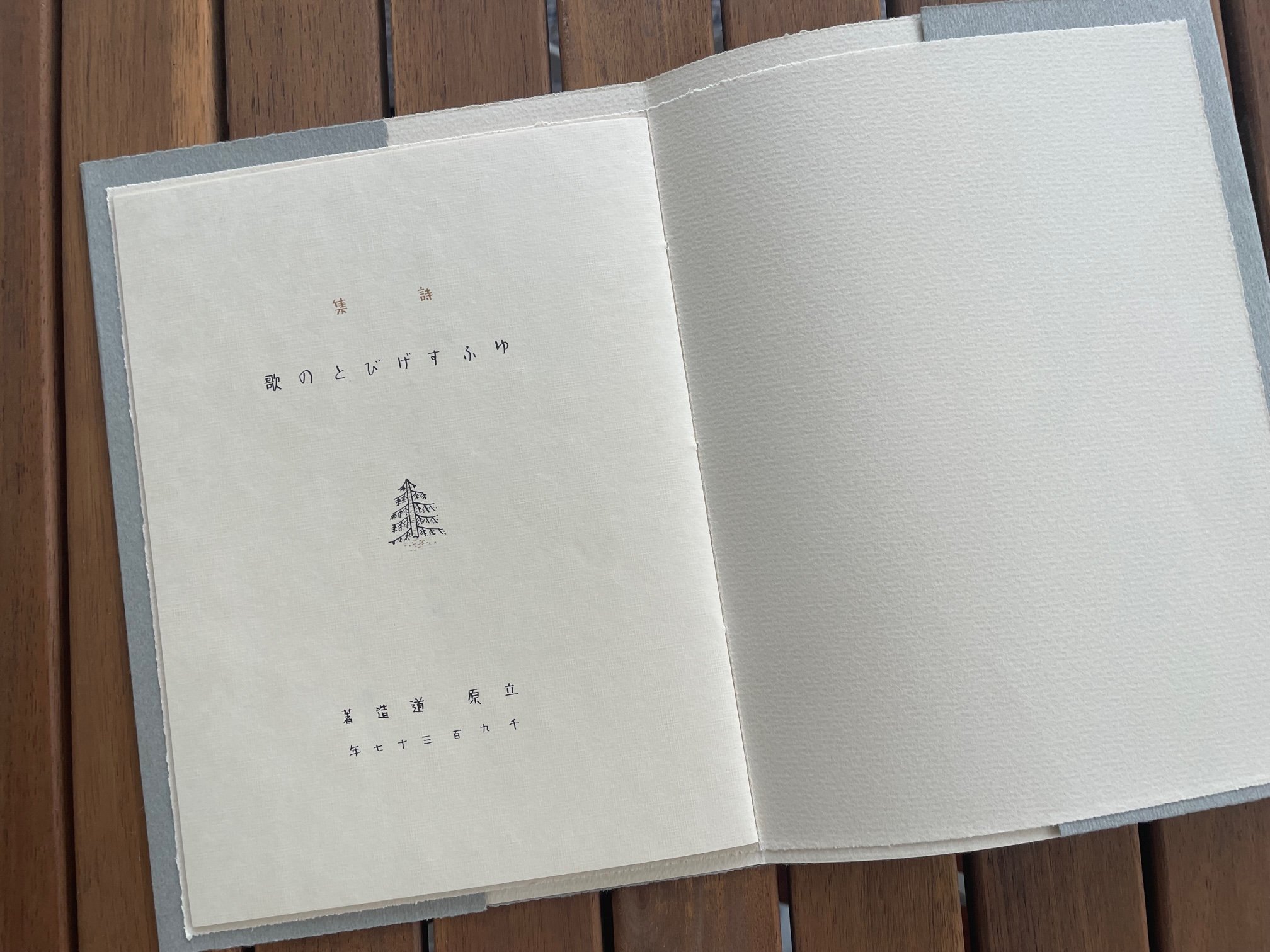

「生前手書きで作られた一冊だけの詩集の覆刻版」

『ゆふすげびとの詩』

立原道造著、麥書房、覆刻版800部、昭和五十五年十二月二十五日、210×155mm、16頁、堀内達夫刊行、装幀 岩木渉、田中淑惠

1960年頃立原の初期作品集『詩人の出発』の刊行準備中に詩人の遺品から見出された誰か思い人の為に作られた手書き詩集の完全覆刻版。

用紙や綴じも原本に近いように選んだファクシミリ版で、詩人が愛情を込めて作り上げた捧げ物の美しさを再現している。

題扉に樹木のカット絵、ペン書き文字は黒と茶の2色のインクを使い分けている詩集と言う物質に対する詩人の確かな態度を感じる美しい文字組み近代、現代詩では作品を活字で読むのが普通だが、立原の詩は活字よりこのような自筆版で読みたい手書き文字が活字以上に詩人のポエジーを伝えてくれる「詩人が生前企画、装釘し印刷刊行した2冊の詩集」

『萱草に寄す』(わすれぐさによす)

昭和十二(1937)年刊本の昭和五十五年四月一日、日本近代文学館によるB版の復刻版、303×227mm、10篇の詩

原本奥付に

著述 立原道造、発行 立原道造、昭和十二年五月十二日発行、風信子叢書刊行所、111部寄贈本、(A版11部、B版100部)

本詩集は詩人の第一詩集で東京帝国大学工学部建築学科卒業のしるしとして出版が企画された。表紙題字を手描き、楽譜風の体裁で全く詩人の楽しみとして制作し、一般には販売する事無くA版、B版全冊が「古い師友と日ごろ敬愛する少い知り人」に寄贈された(1983年に遺族宅から寄贈者予定メモが見つかり寄贈者達の名前が判明した、堀辰雄、室生犀星、日夏耿之介、堀口大学など)。

立原自らが記した「風信子叢書刊行のおぼえ書き」には、

「詩人はめいめいに彼の詩集を持つ、その日の彼にふさはしいやうに。」

「僕が詩集を出すならば、それは、一冊の大きな詩集でなしに、おなじ主題をもつ詩のみをあつめ、それにいちばんふさはしい装ひをさせて叢書の形で出したいものだ、と。それが僕に似つかはしいやうに。」

「僕は風信子叢書の第一篇に(萱草に寄す)と名づけて、楽譜のやうな大きい本を持つ事が出来たのだ。それは僕のソナチーネだつた。」

と書いており、詩集に対する明確なイメージを読む事が出来る。

本書は現在稀覯本とされ、特にA版11部本は滅多に古書市場に姿を現さずその造本の詳細も詳らかにはされていない。

楽譜のような章扉片面に一篇の詩が刷られている「笛吹く人」のカットはヨーロッパの木口木版画からの転用四角に収めた活字組みで薄い雁皮紙に刷られた奥付貼り込み『暁と夕の詩』

昭和十二(1937)年の刊本の1982年B版の麥書房復刻版、306×227mm、10篇の詩

原本奥付に

昭和十二年十二月二十日発行、著述 立原道造、刊行 立原道造、刊行所 風信子詩社、発売 四季社、売価B版 八十銭「風信子叢書第二篇」として作られた詩集でA版15部、B版150部が市販された。

表紙の文字、帯など装釘は詩人による。前回同様に楽譜のような体裁にしてあり、

「未知の知人、僕が読者として招待する人びとにまで頒たれるこの詩集は、音楽の曲譜の姿として装はれる。橙色の紙に単純な輪郭で飾られた獨逸風のフルート曲集らしく。」

と覚書に書いている。

自らの詩を楽譜を奏でるように読んで欲しいとの思いが伝わる。

暗い緑のカットに同色の子持ち囲み罫見開きに刷られた2篇の詩カットは、ブダペストの工藝家ルウドウイヒ・コズマの作品(1909年頃)生前最後の自選詩集、この後さらに3篇の風信子叢書刊行が予定されていた「詩人の没後初の詩集」

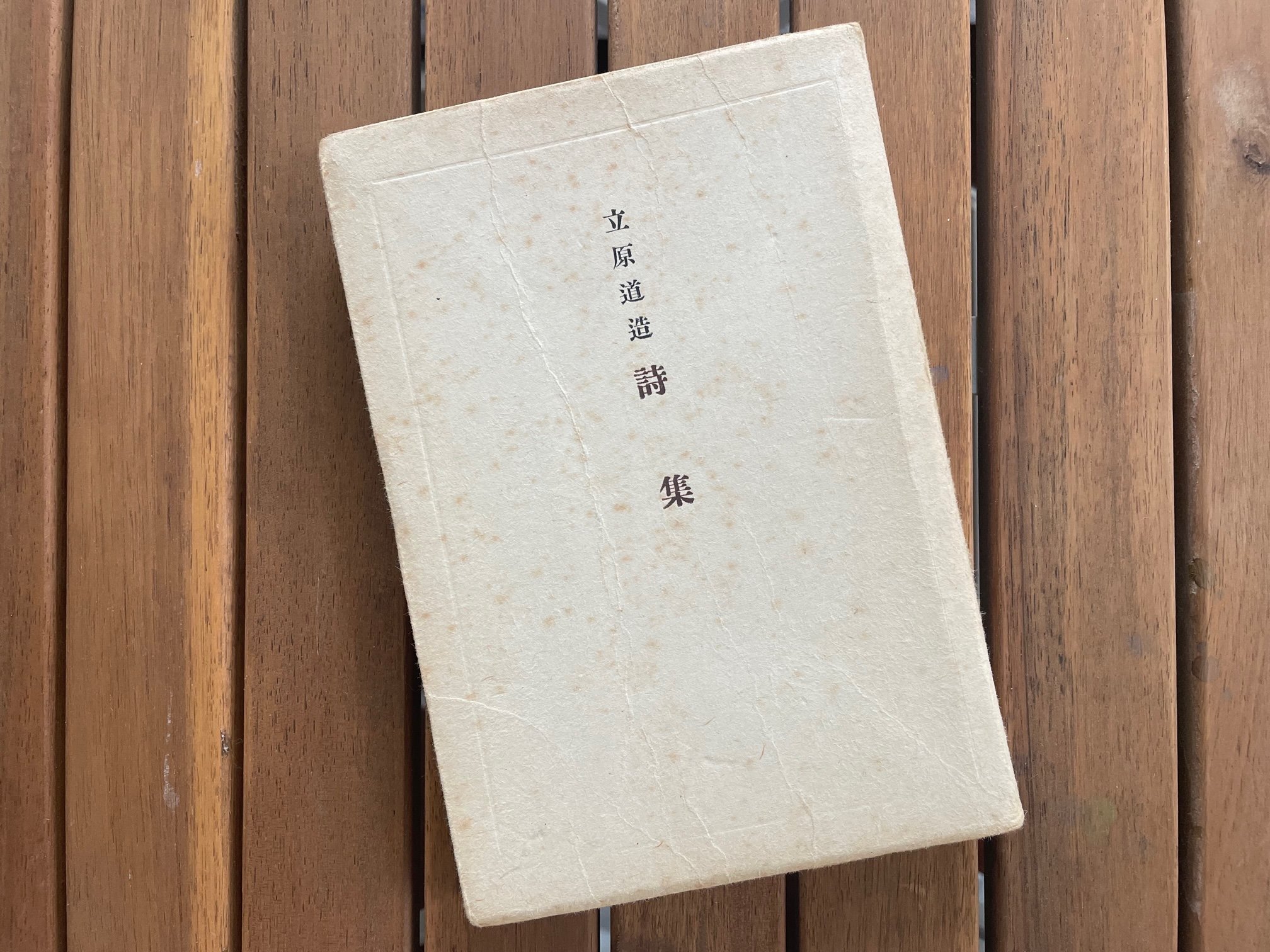

『立原道造詩集』

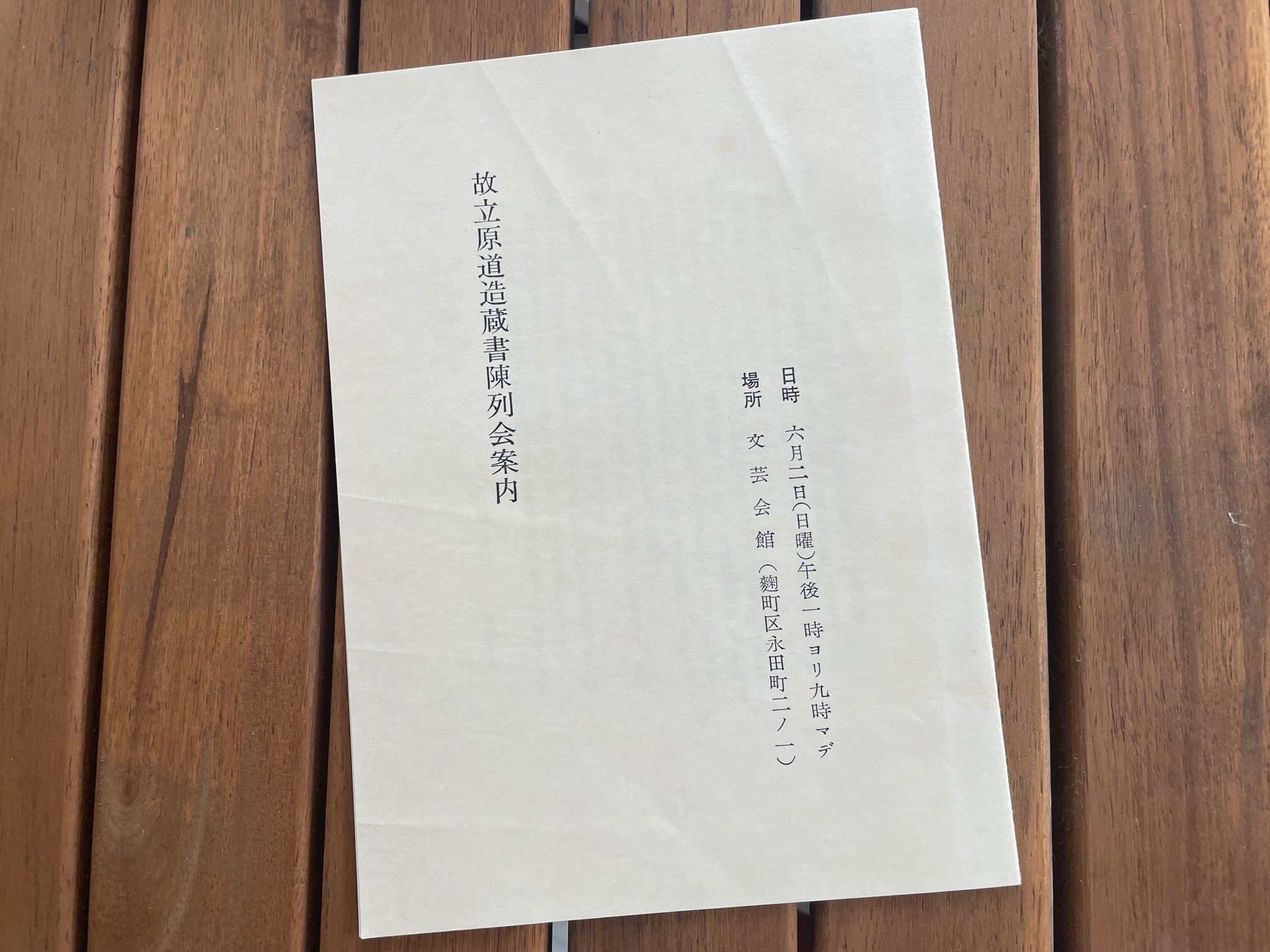

山本書店、昭和十六年十二月十五日刊、186×128mm、245頁、編纂校正 堀辰雄、杉浦明平、生田 勉、小山正孝、野村英夫、原装は箱付き本書は詩人の没後昭和十六年から十八年にかけて初めて刊行された山本書店版三巻本全集の内の詩集篇。この全集の出版費用の一部は、詩人の蔵書売り立て「故立原道造蔵書陳列会」の売上で補われた。

記念すべき初のまとまった公刊本『立原道造詩集』の装釘者が誰かはどこにも記されていないが、編者筆頭である堀 辰雄好みの風合いに極めて近く、彼の意向がかなり反映されているように感じられる。

立原の師、堀 辰雄ゆかりの出版社から出された「風信子叢書第三篇として出される予定だった詩集」

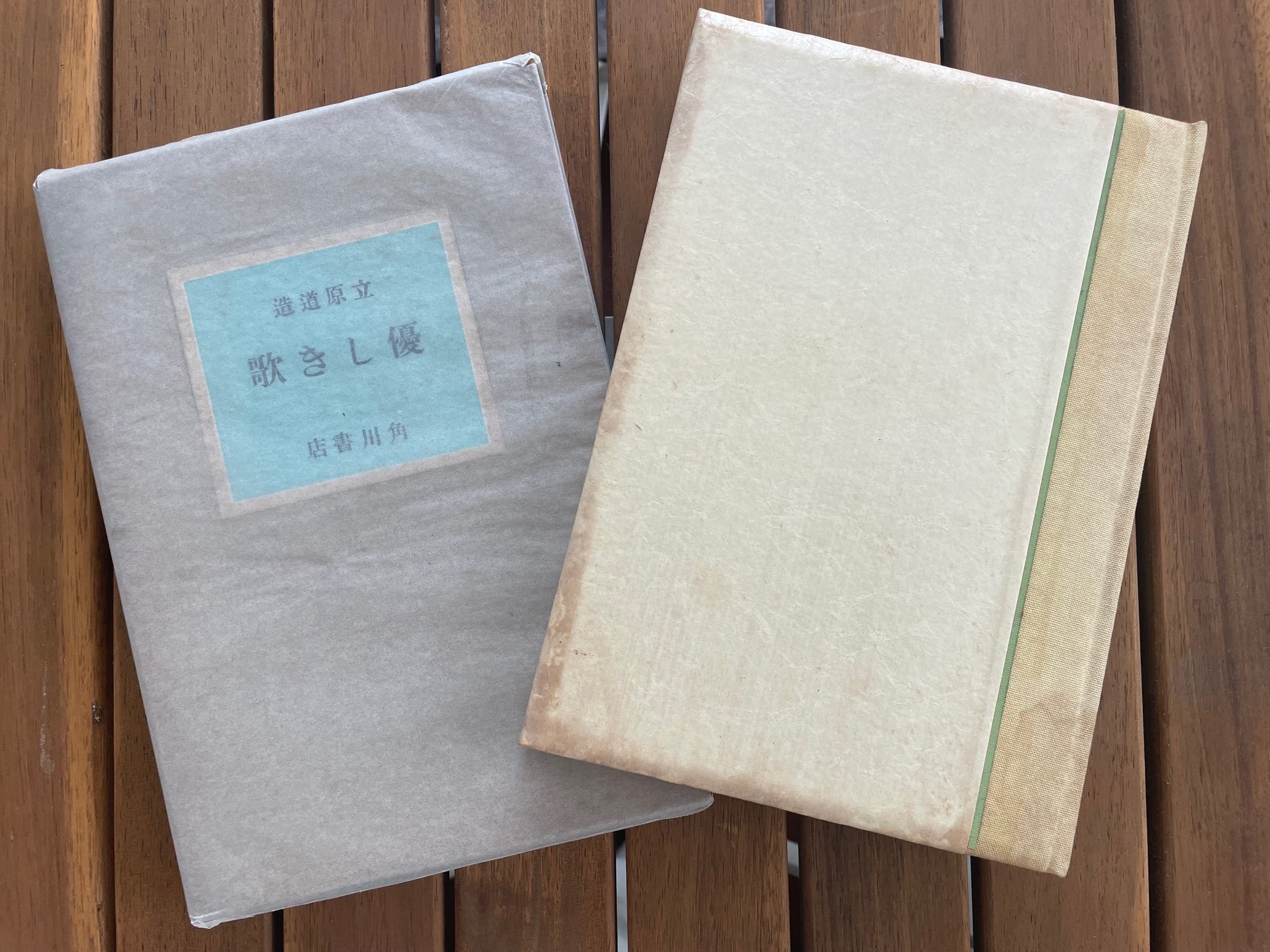

『詩集 優しき歌』

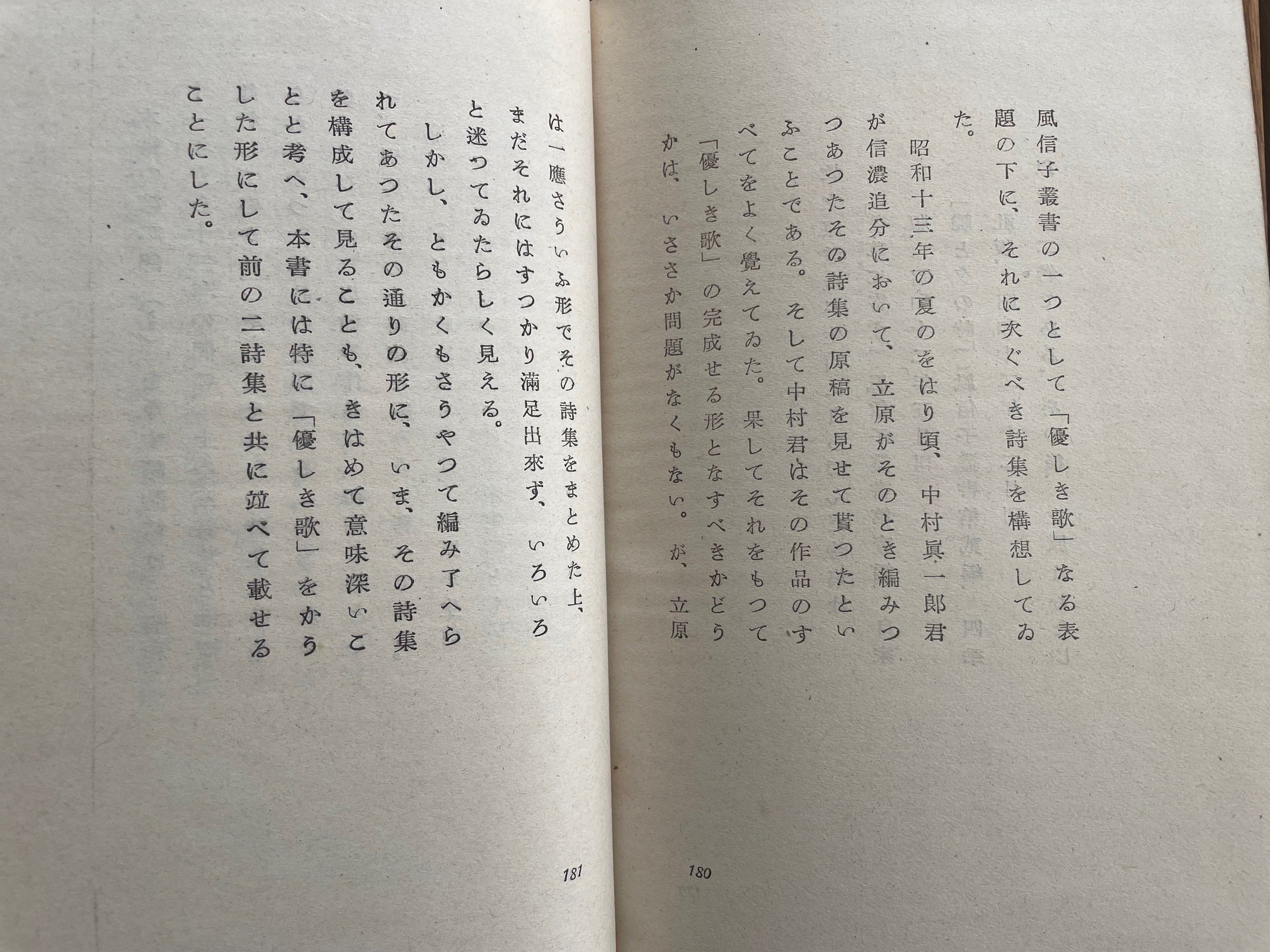

立原道造著、角川書店、昭和二十二年五月十日刊、特製限定版、186×132mm、185頁、編輯 堀 辰雄、野村英夫、小山正孝、中村眞一郎立原が生前刊行した2冊の詩集に続いて刊行を企画しながら上梓出来なかった『優しき歌』の再現を中心にして後期の詩を纏めたもの。

中村眞一郎が生前立原からみせてもらった「優しき歌」の原稿画帳の記憶を辿りながらの編輯。ただ、その原稿画帳を見たのは中村たったひとりで、彼の記憶だけに頼る不確定要素がありながらの刊行となった。

堀 辰雄による後記「詩人の少年時代の短歌集」

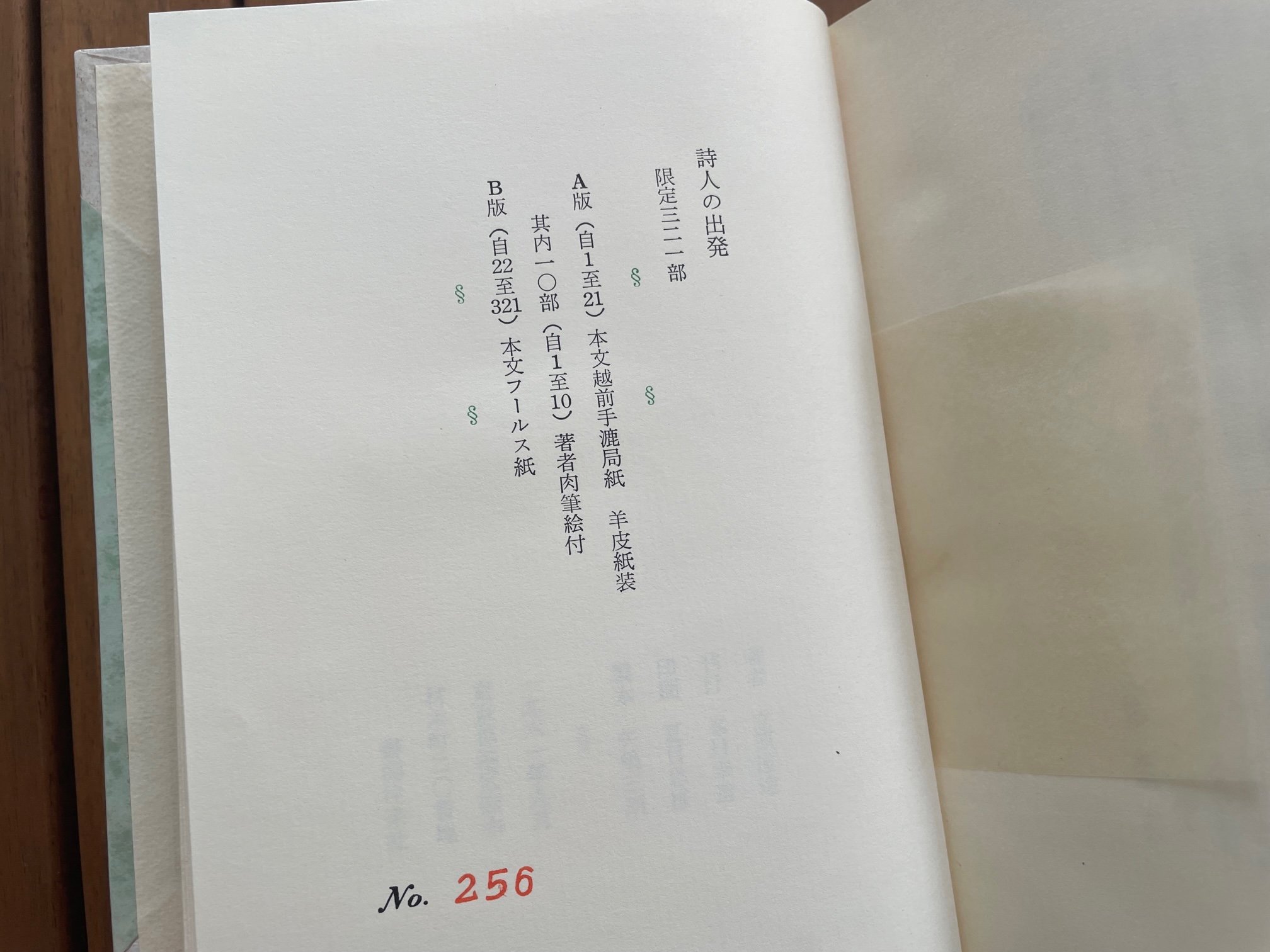

『詩人の出発』

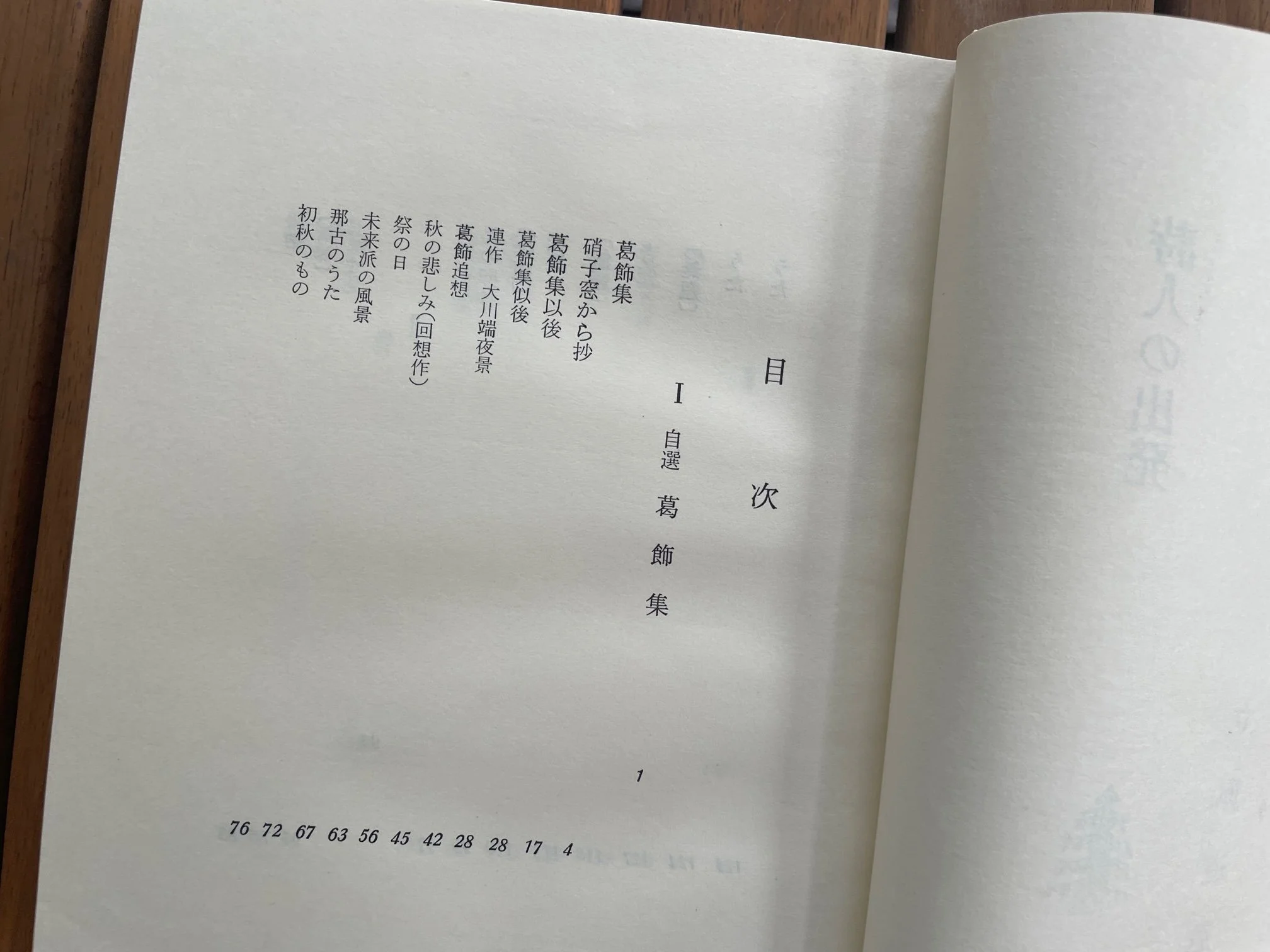

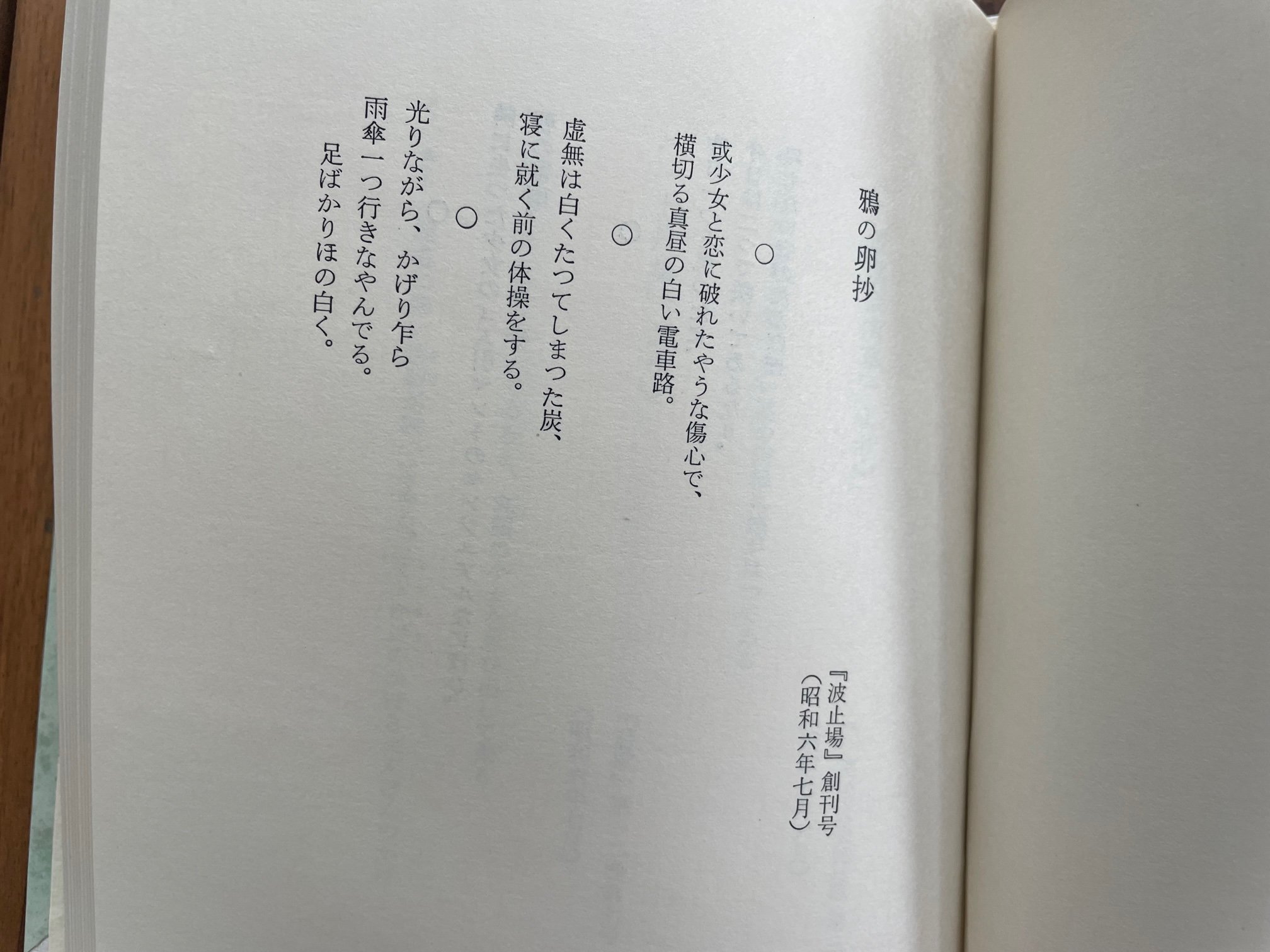

立原道造著、書痴往来社、1961年9月、限定321部(A版21部、B版300部)、本書はB版、172×130mm、244頁、附録 立原道造蔵書陳列会案内、挿絵 立原道造、造本 峯村幸造、編集 成田孝昭、堀内達夫、峯村幸造立原道造が昭和十一年の初夏頃に企てていた第一詩集『詩人の出発』を思いつつ、詩人の初期活動、中学二年から高校二年までに作られた短歌を中心に自由律短歌、四行詩、詩、物語、座談会、詳細な作品年譜を載せている。

彼の短歌は生誕地日本橋区界隈から醸し出された江戸情緒を感じさせ、後年の信州や軽井沢で書かれた西洋風な詩篇とはかなり違う味わいがあるが、本書は、「詩人の出発」の短歌が立原道造詩の根源にある事を教えてくれる。

没後出版なので、この署名は自筆サインの複製、これは朴訥としたペン字だが、残された墨筆の手紙などを見ると書の基礎が身に付きかなり達筆なのが分かる。

新しい時代の「詩人」としてこのようにデザインした書体のペン字を署名、詩原稿に用いたような気がする。

題扉の樹木の自筆カットは、本書刊行のお願いに立原家を訪れた編集人に母堂が戦禍から守り抜いたと差し出された未公開だった自筆詩集『ゆふすげびとの歌』の扉絵から取られている中学時代の古風な短歌現代詩のような趣きの自由律短歌河東碧梧桐の俳句風な昭和六年の青春の歌A版21部本には立原道造の肉筆画が付いていたと言う、いつかその絵を観てみたい本書に附録の資料「故立原道造蔵書陳列会案内」のパンフレット複製旧蔵書の売り上げを全集出版費用の一部にすると記されている詩人の好みが良く分かる貴重な蔵書目録「Poet painter 立原道造」

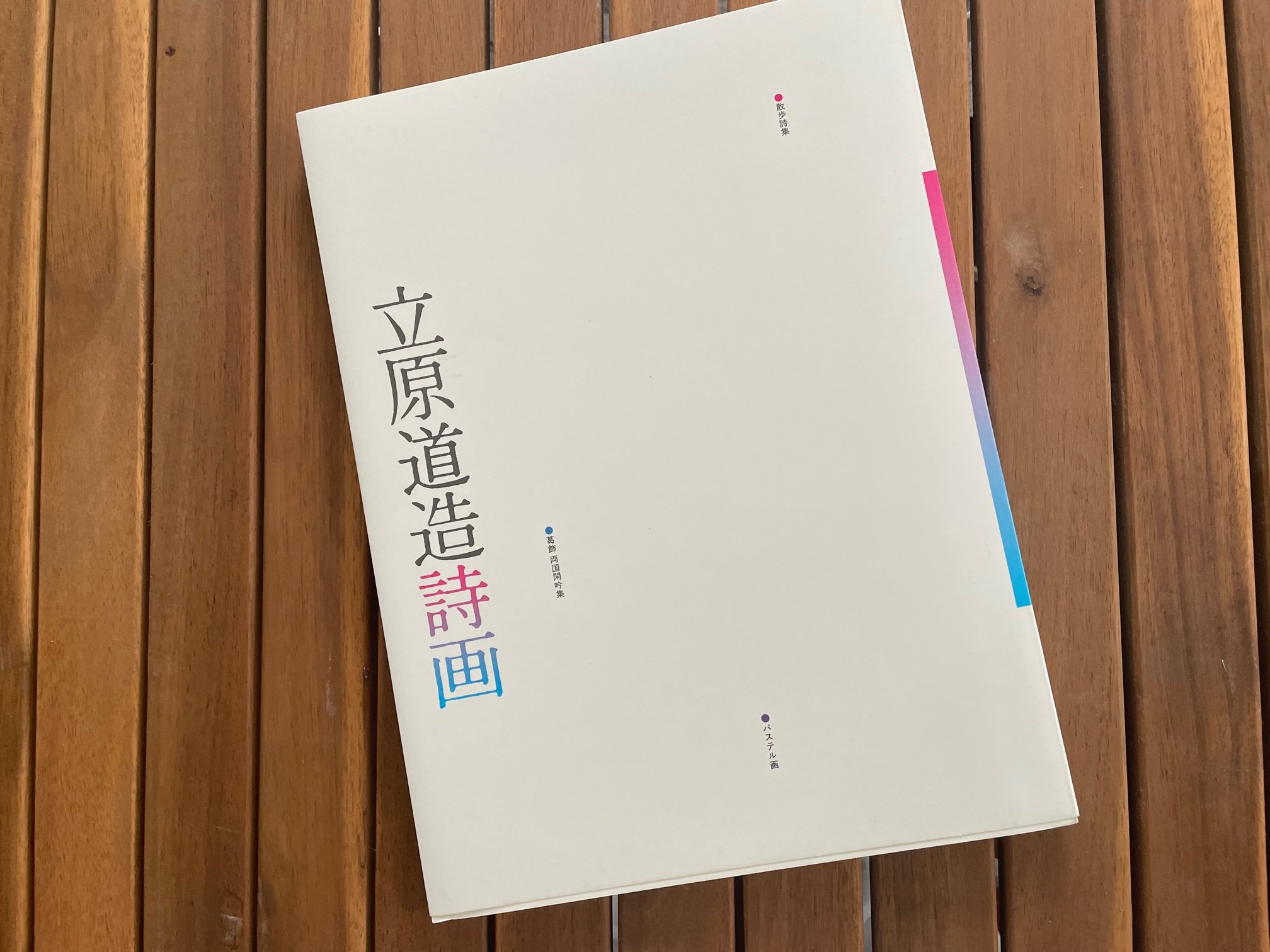

『立原道造詩画』

発行 松本禎子、株式会社綜合工房、限定発行 昭和五十四年九月二十八日、パステル選画 深沢紅子、装幀・本文レイアウト 伊藤憲治、序文 中村眞一郎、あとがき 小山正孝、304×228mm先祖に水戸藩の有名画人立原杏所を持つ詩人は、若い頃に画家を目指していたが、その道を反対された。そして、絵を描くのが好きな道造さんは建築家になった。

没後40年以上経って、1927年から1934年にかけて描かれた約90点のパステル画が、遺品から見出されて画集が刊行された。

寒色と暖色のバランスが良くとれ、陽射しを感じる東京の街頭風景詩人が思いを寄せていた少女の立体派風に描かれた肖像画夢のような色彩をもつ半具象的な心象風景「ヒヤシンスハウスの夢」

詩と絵と音楽を愛した建築家立原道造。短い建築家時代の間に彼が設計した建物は現存していないが、晩年に詩人の夢として描いた小さなコテージ「ヒヤシンスハウス」のスケッチが何枚か残された。

自筆スケッチ(別所沼公園のヒヤシンスハウス・ガイドより)その建築予定場所が、埼玉別所沼のほとりの土地とまで指定された図面は、詩人の没後65年目に立原道造を愛する人々の手で現実の形となり、建築から20年経った今も沼のほとりに建っている。

再現されたヒヤシンスハウスの室内を開かれた窓から覗く(撮影 戸田勝久 2024年)「詩人の家-HAUS HYAZINTH」

戸田勝久画、2024年、紙に水彩、100×100mm戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 26|Ōtagaki Rengetsuの本 を読む