書物の庭|戸田勝久

32|神戸の若き愛書家の遺物

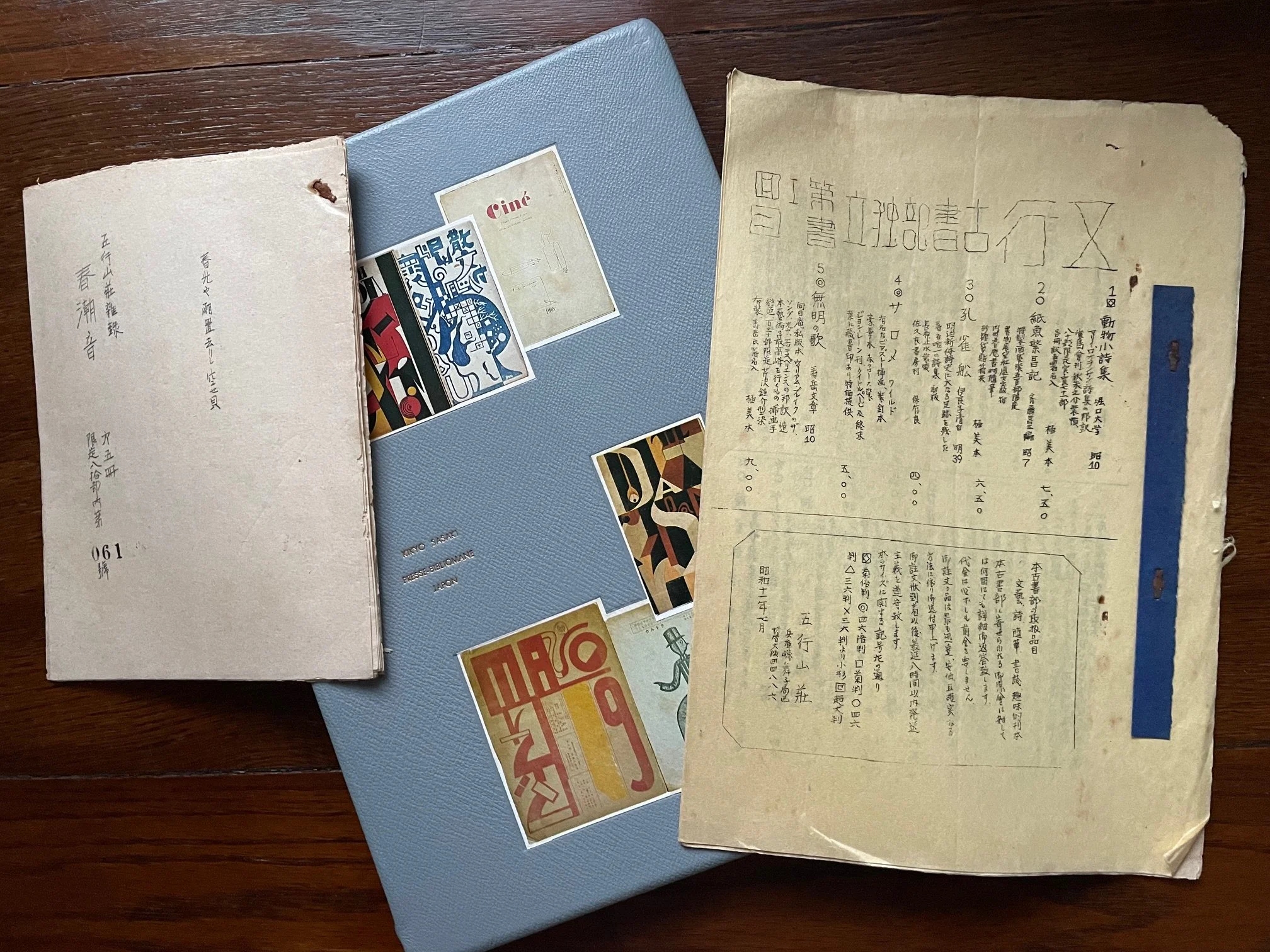

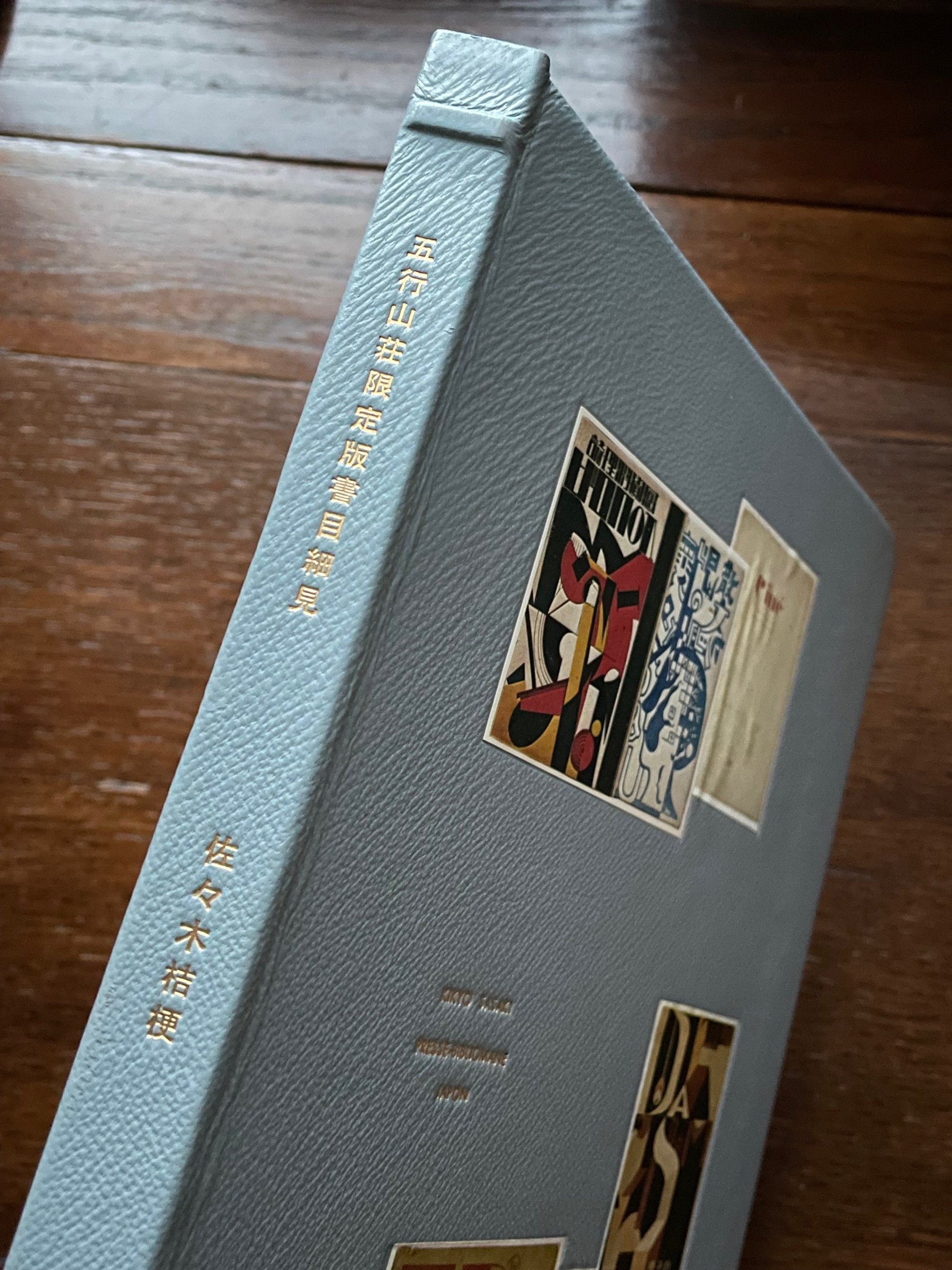

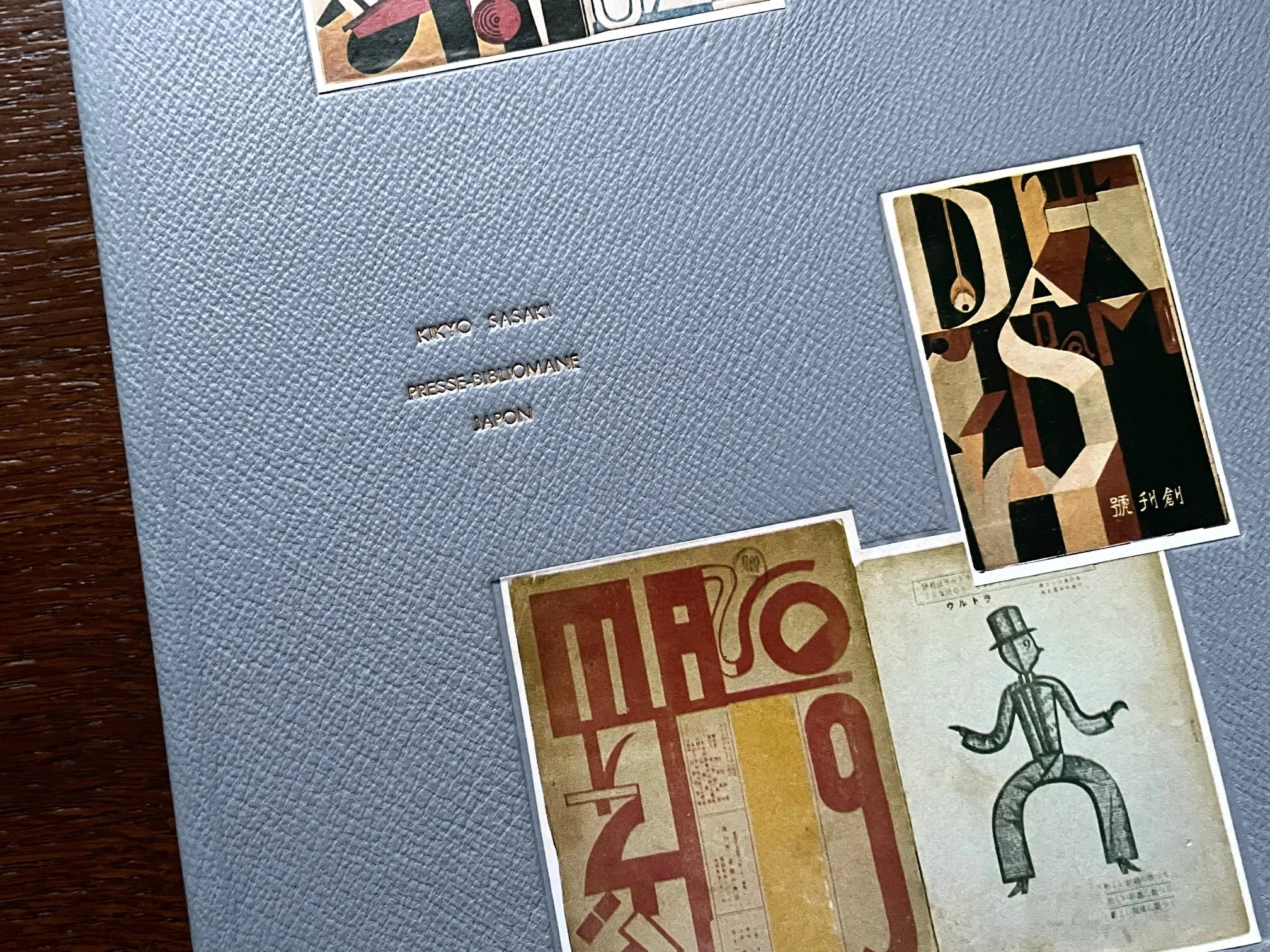

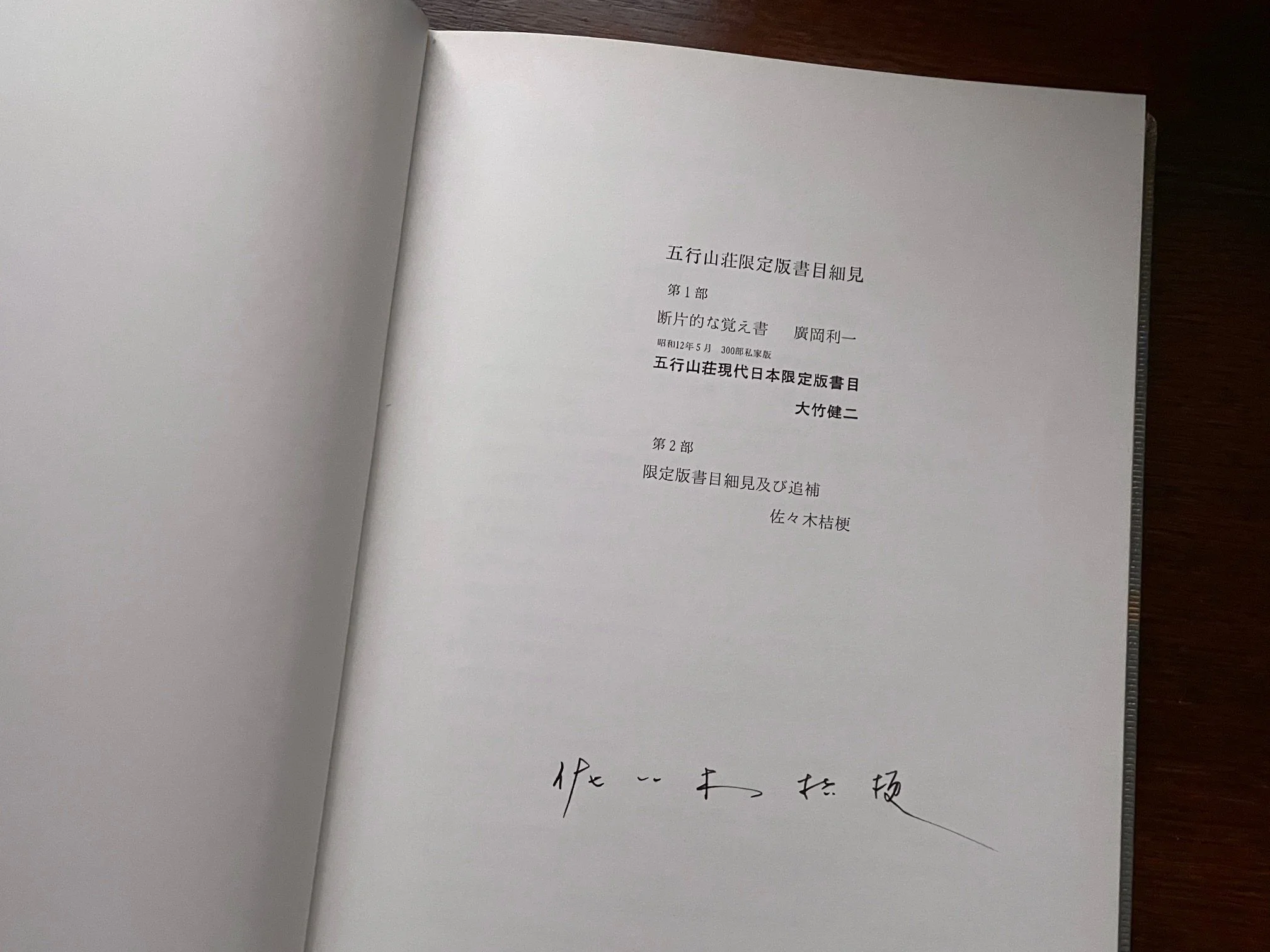

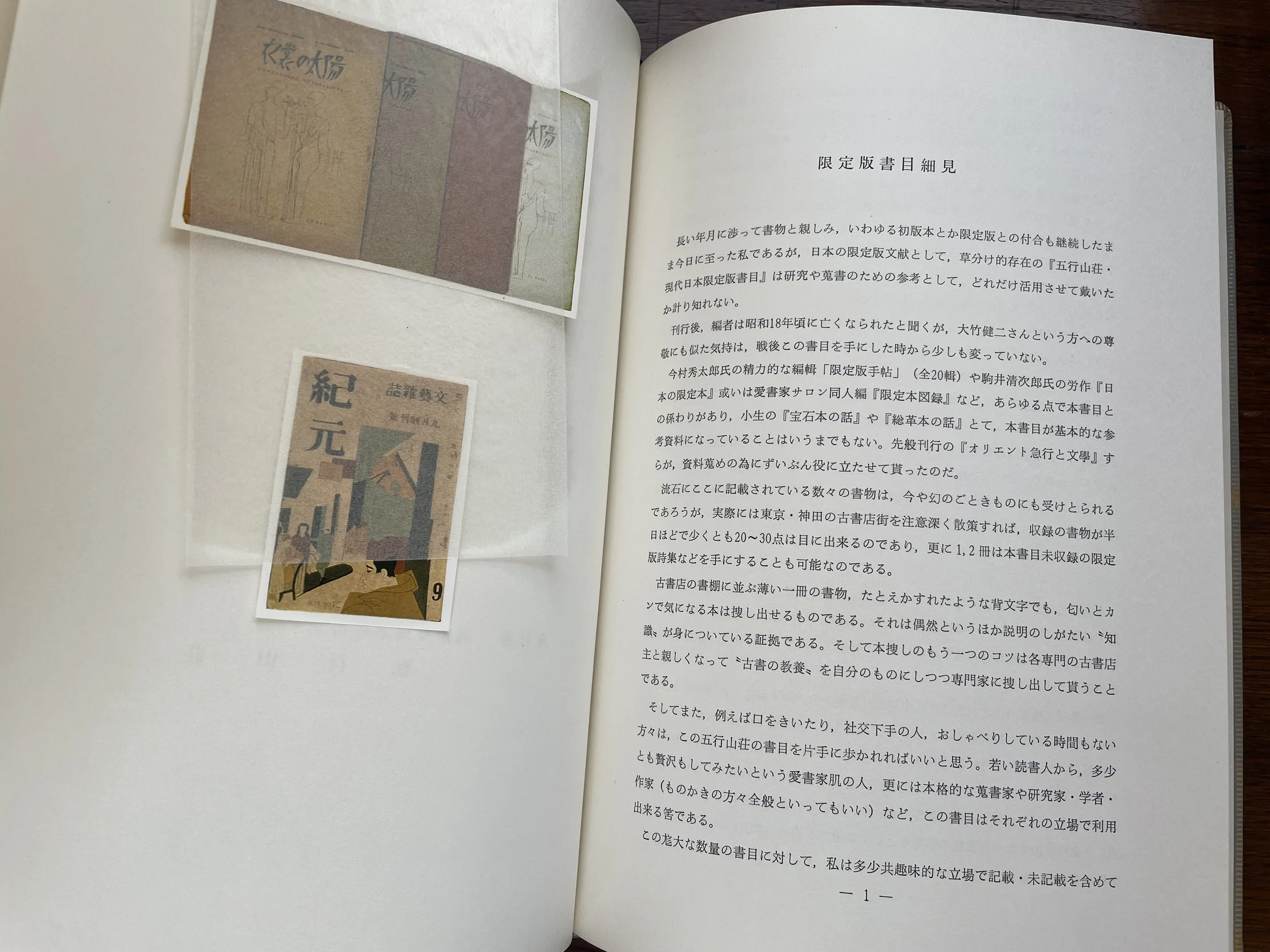

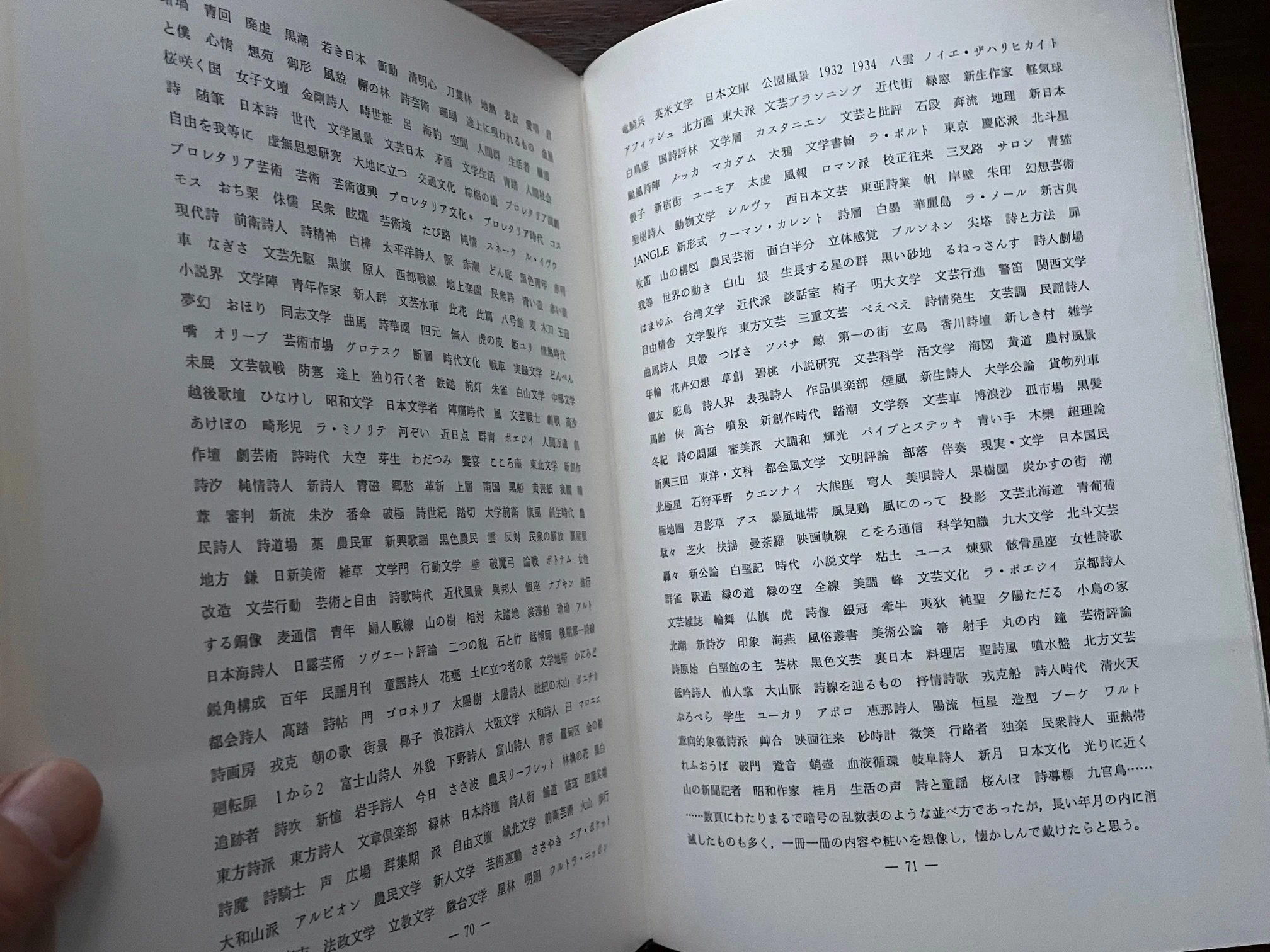

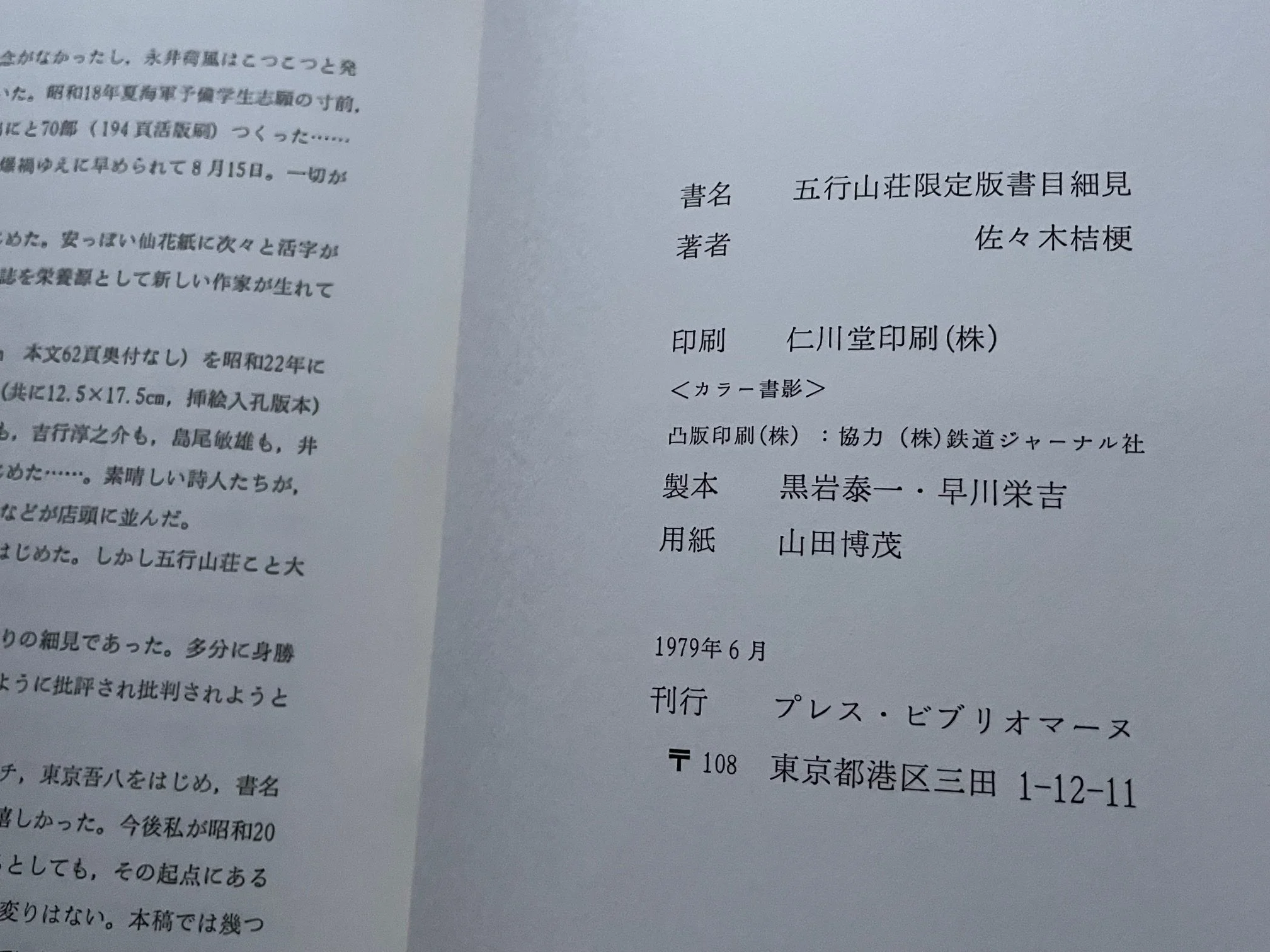

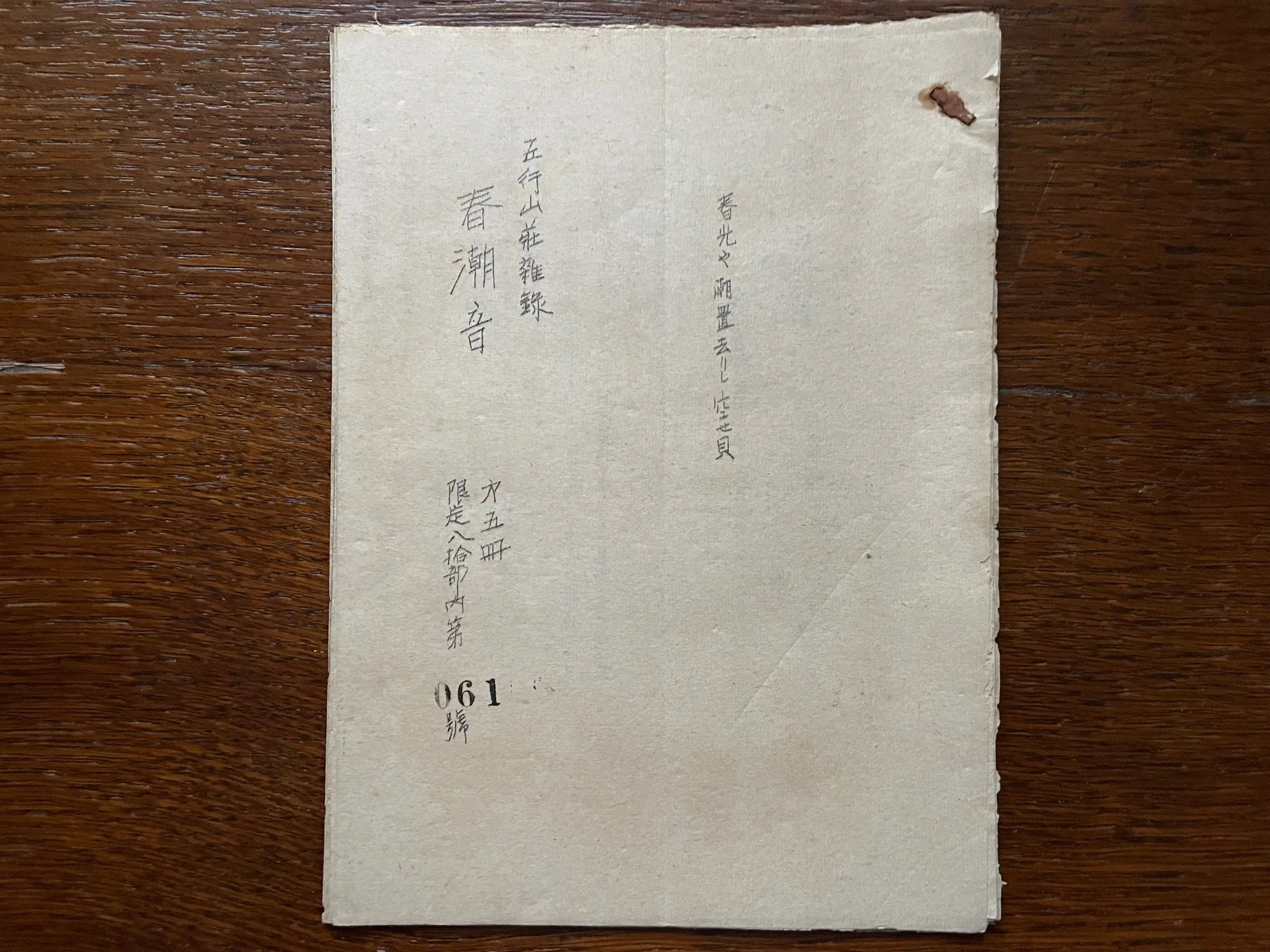

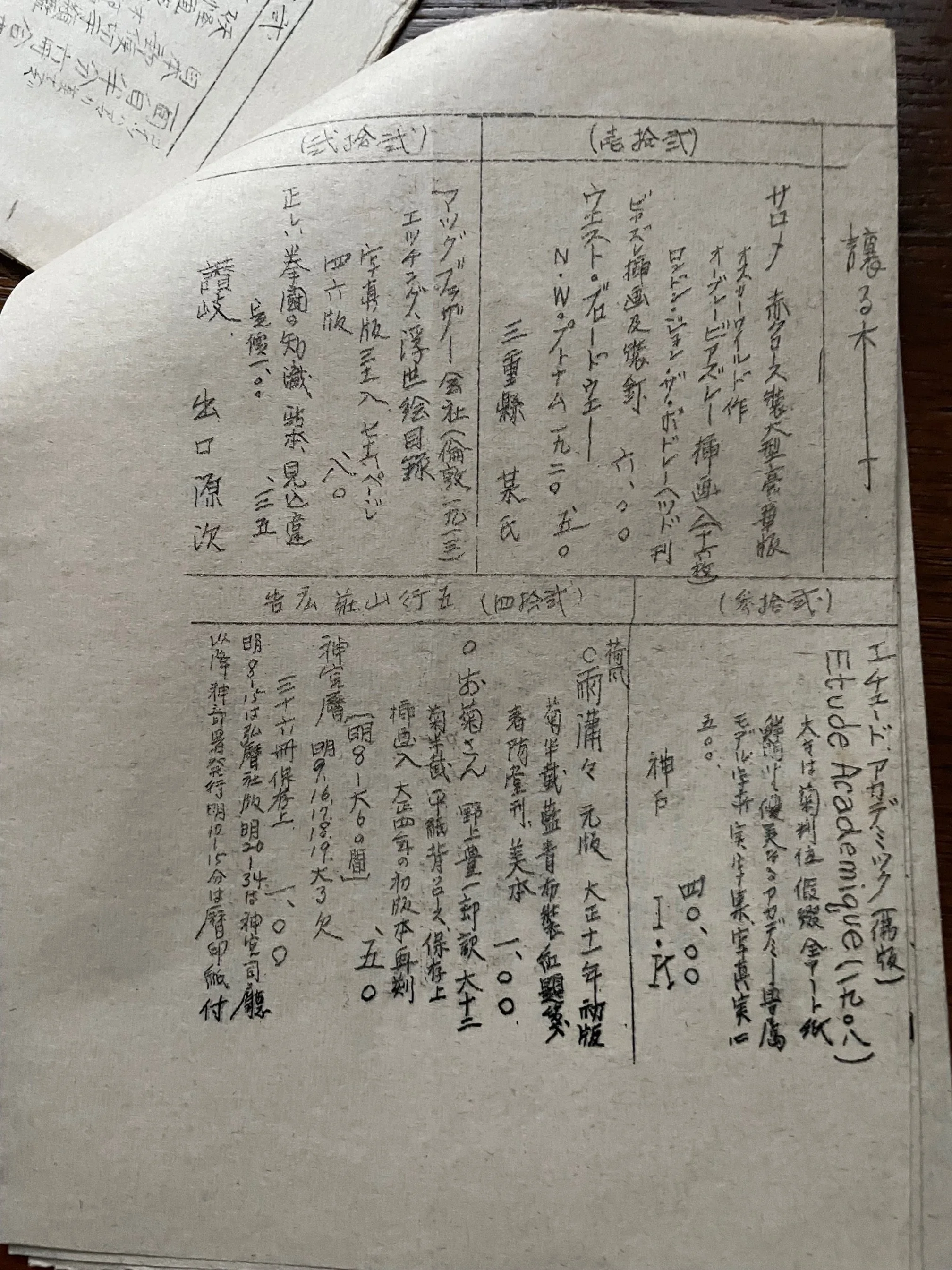

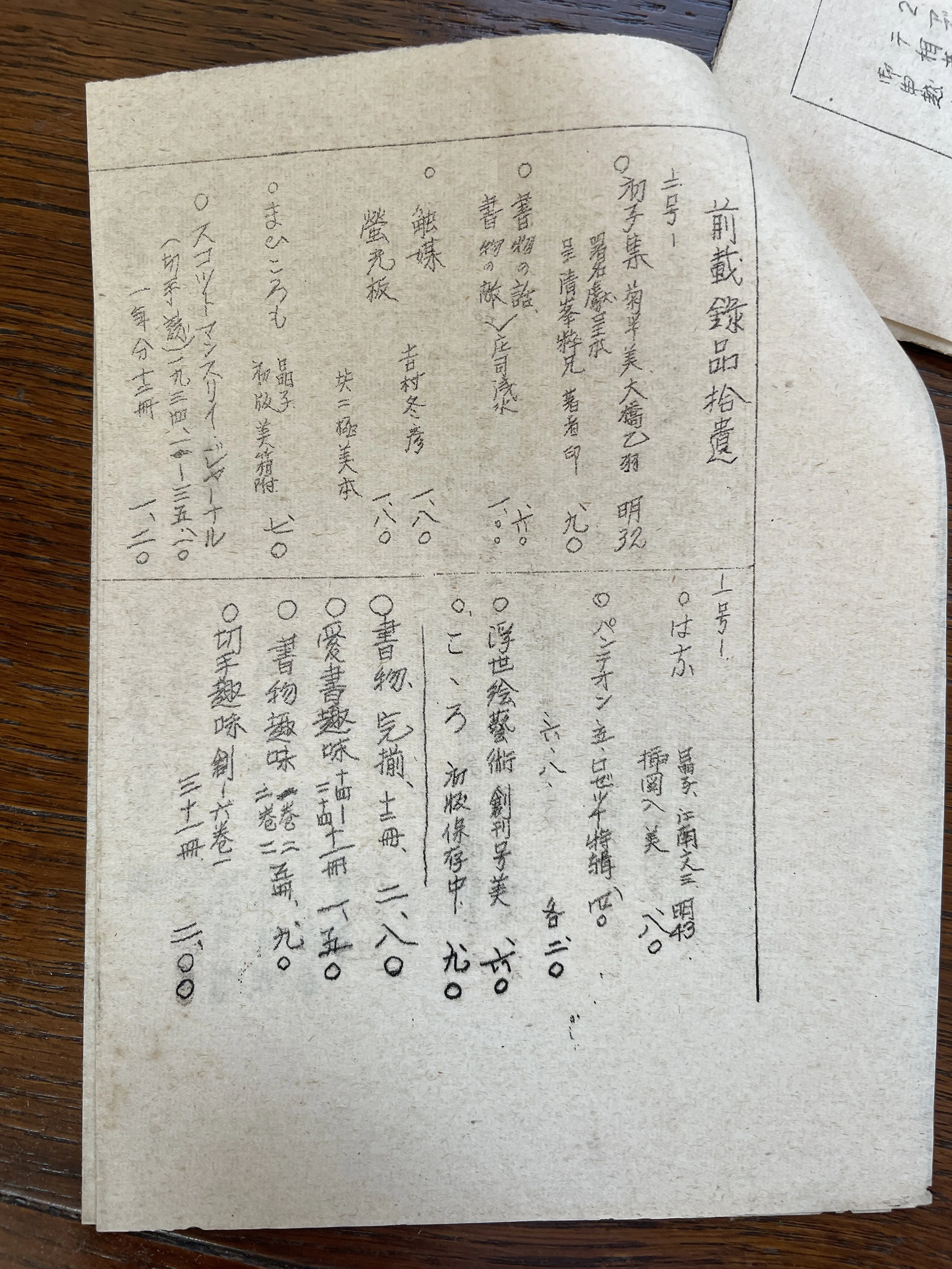

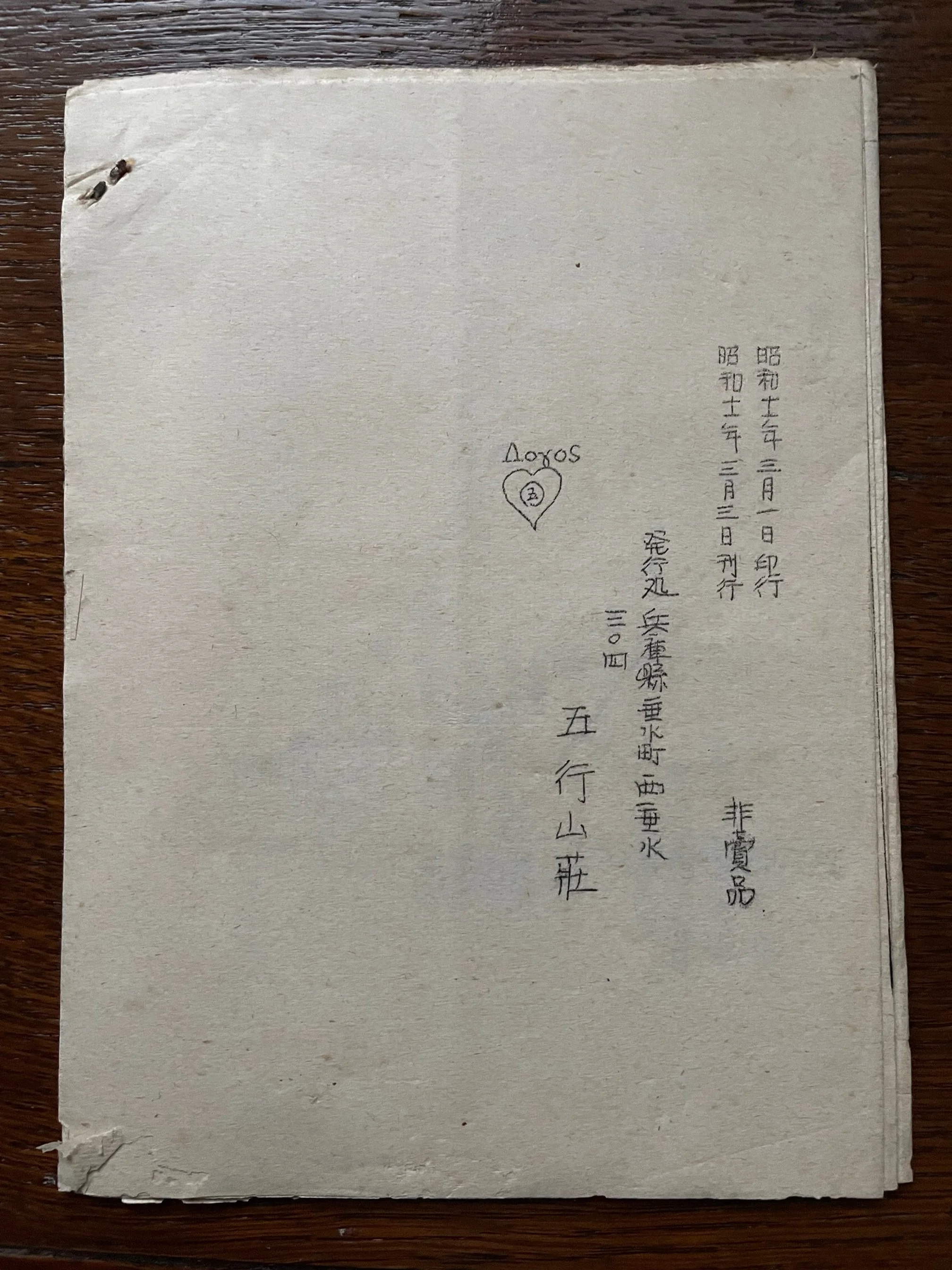

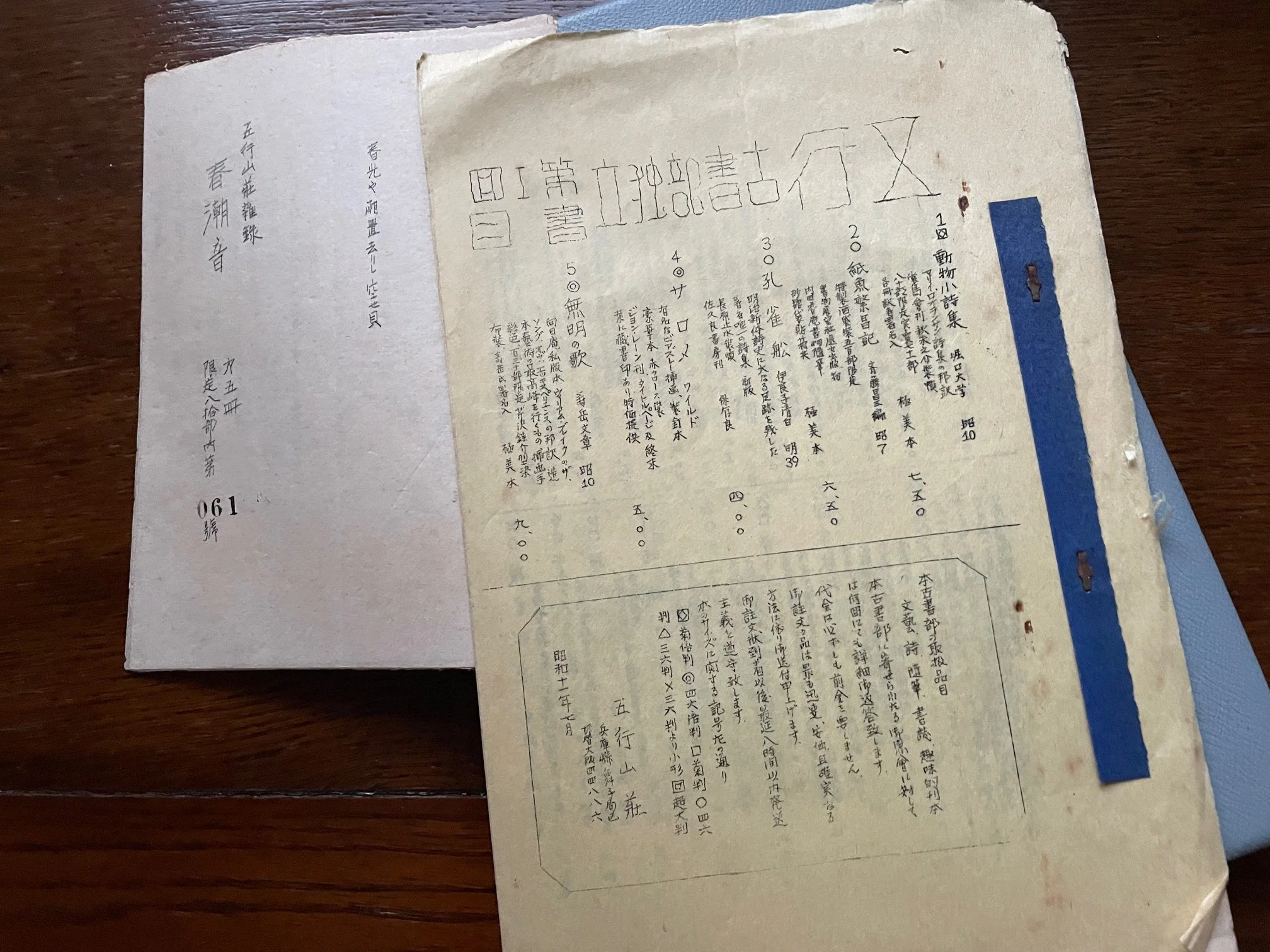

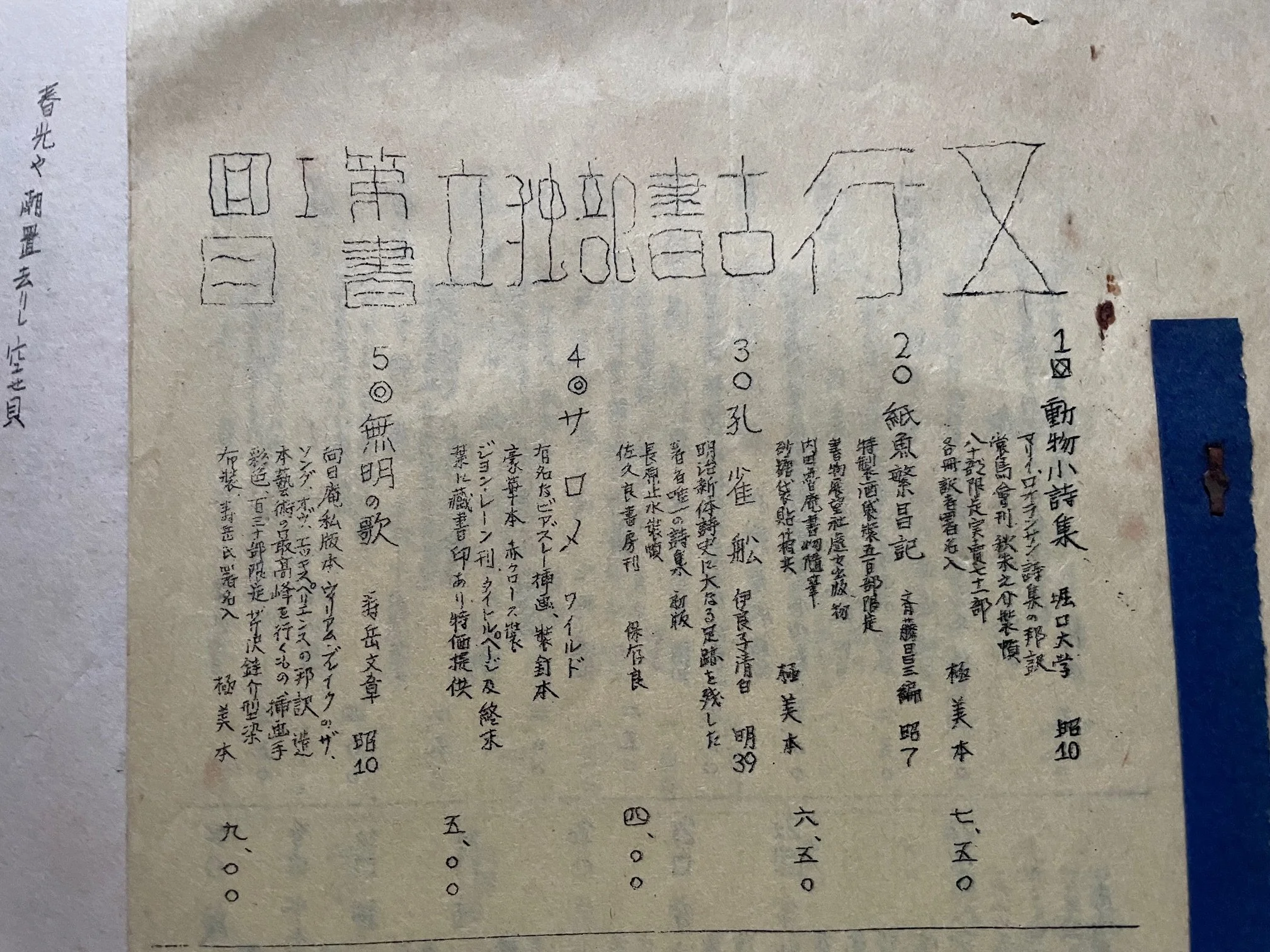

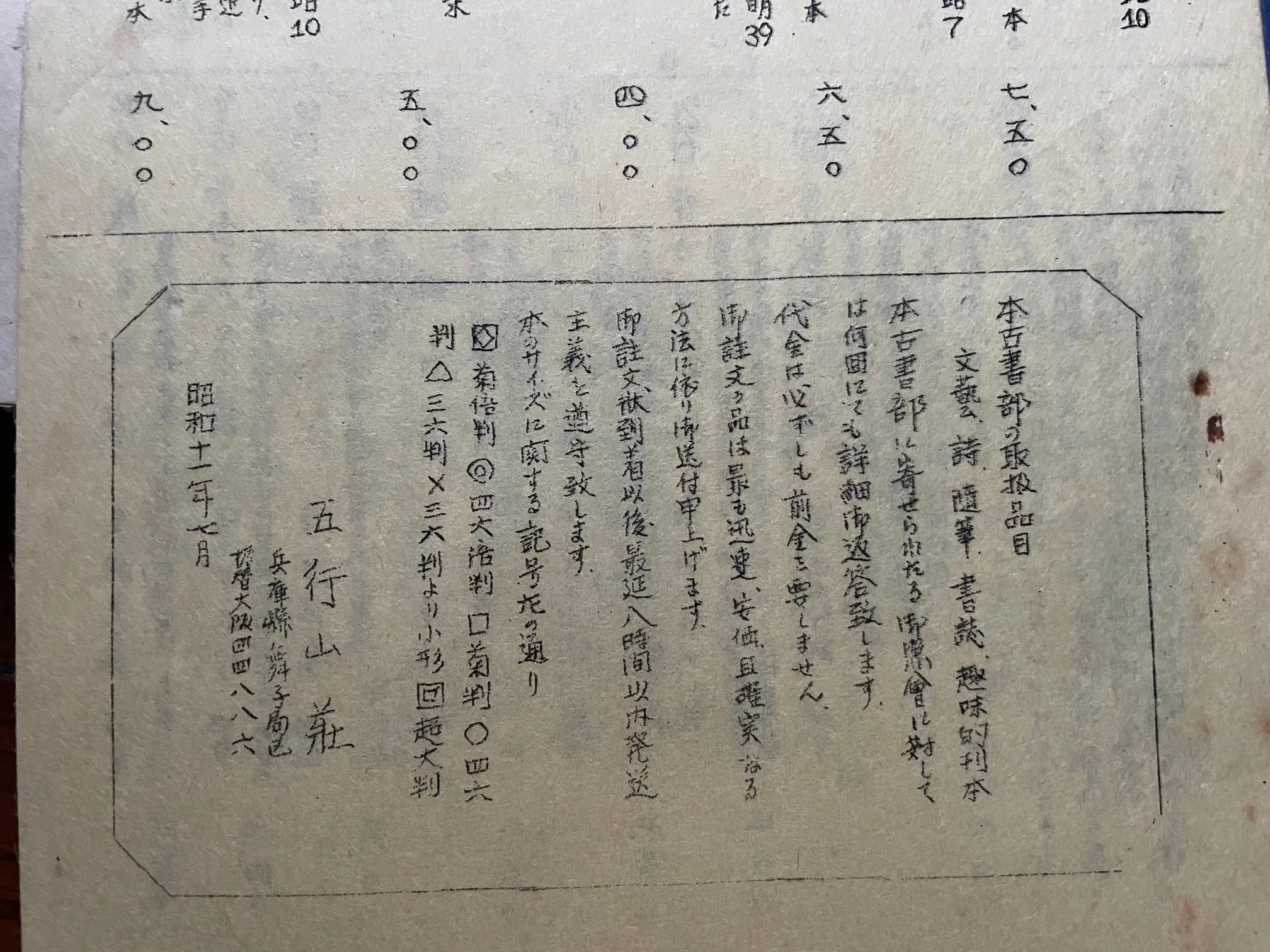

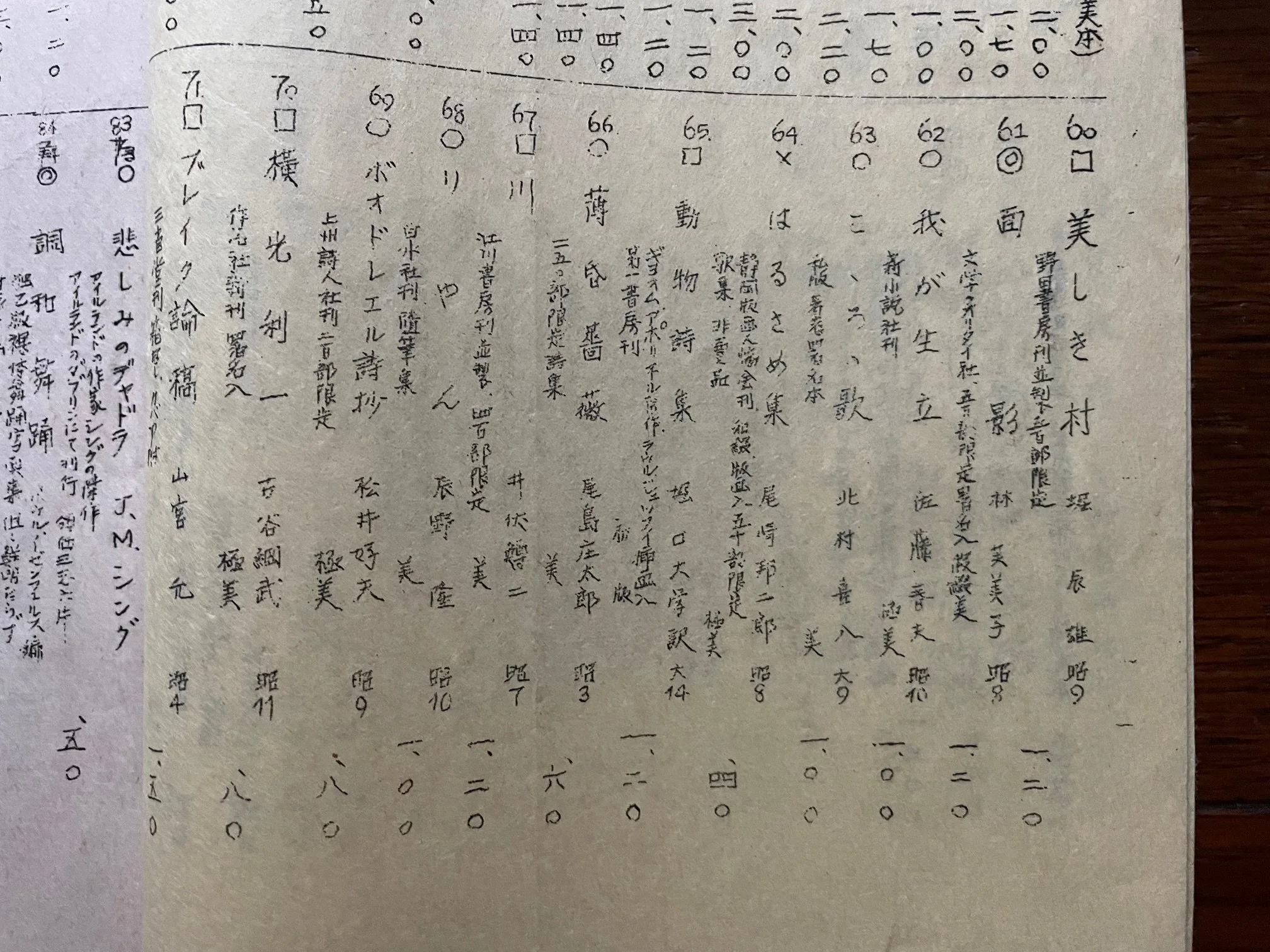

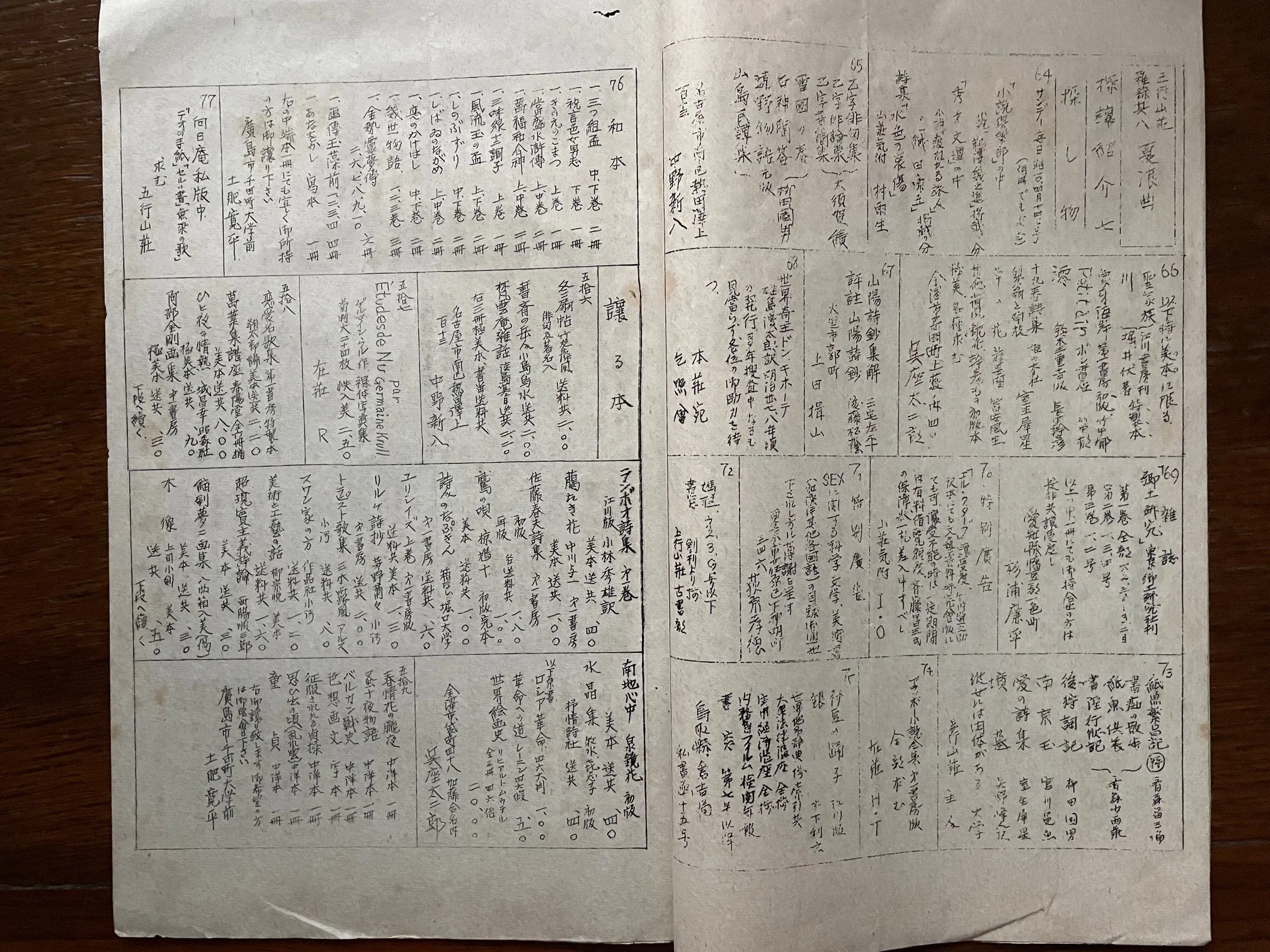

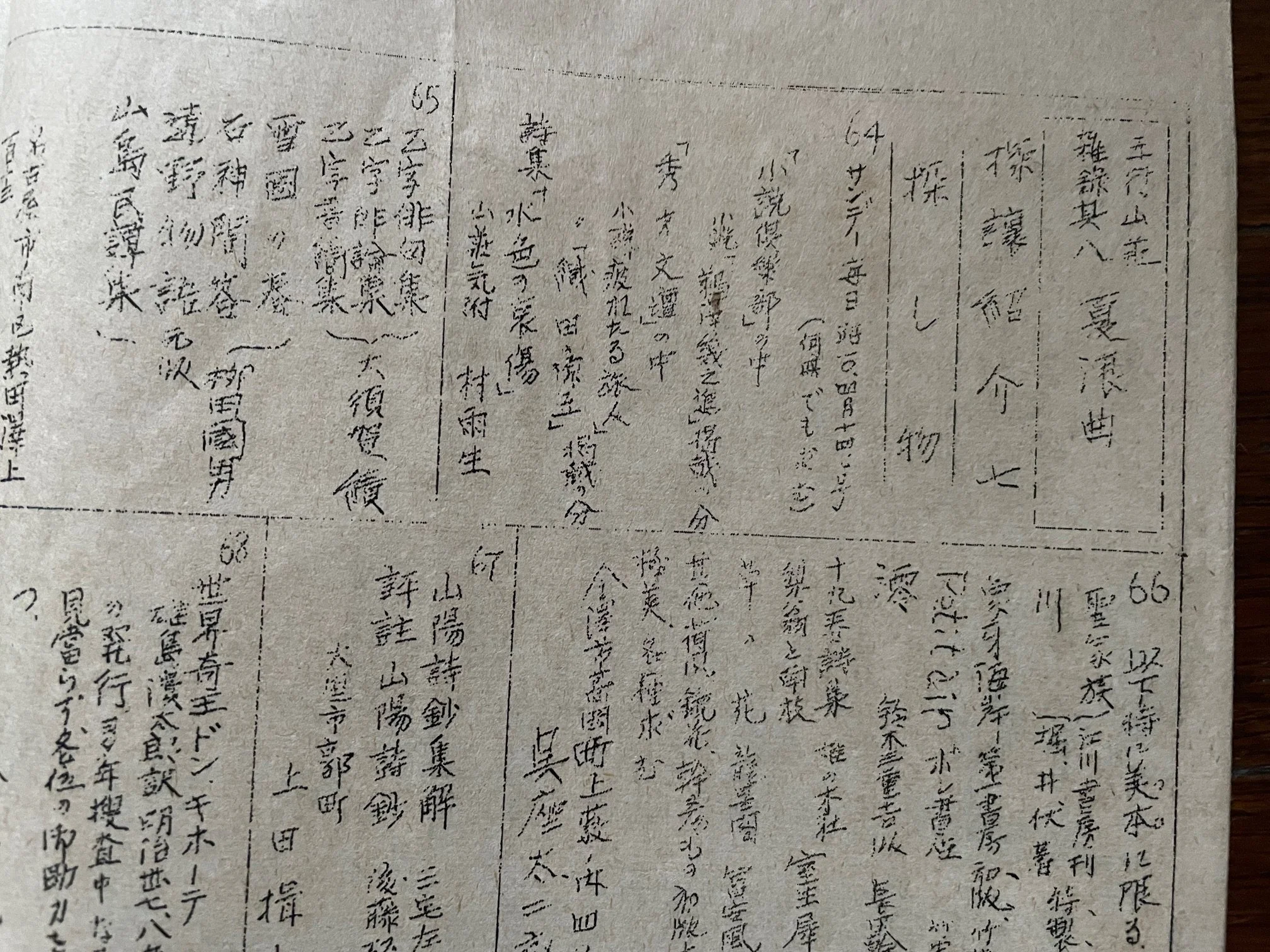

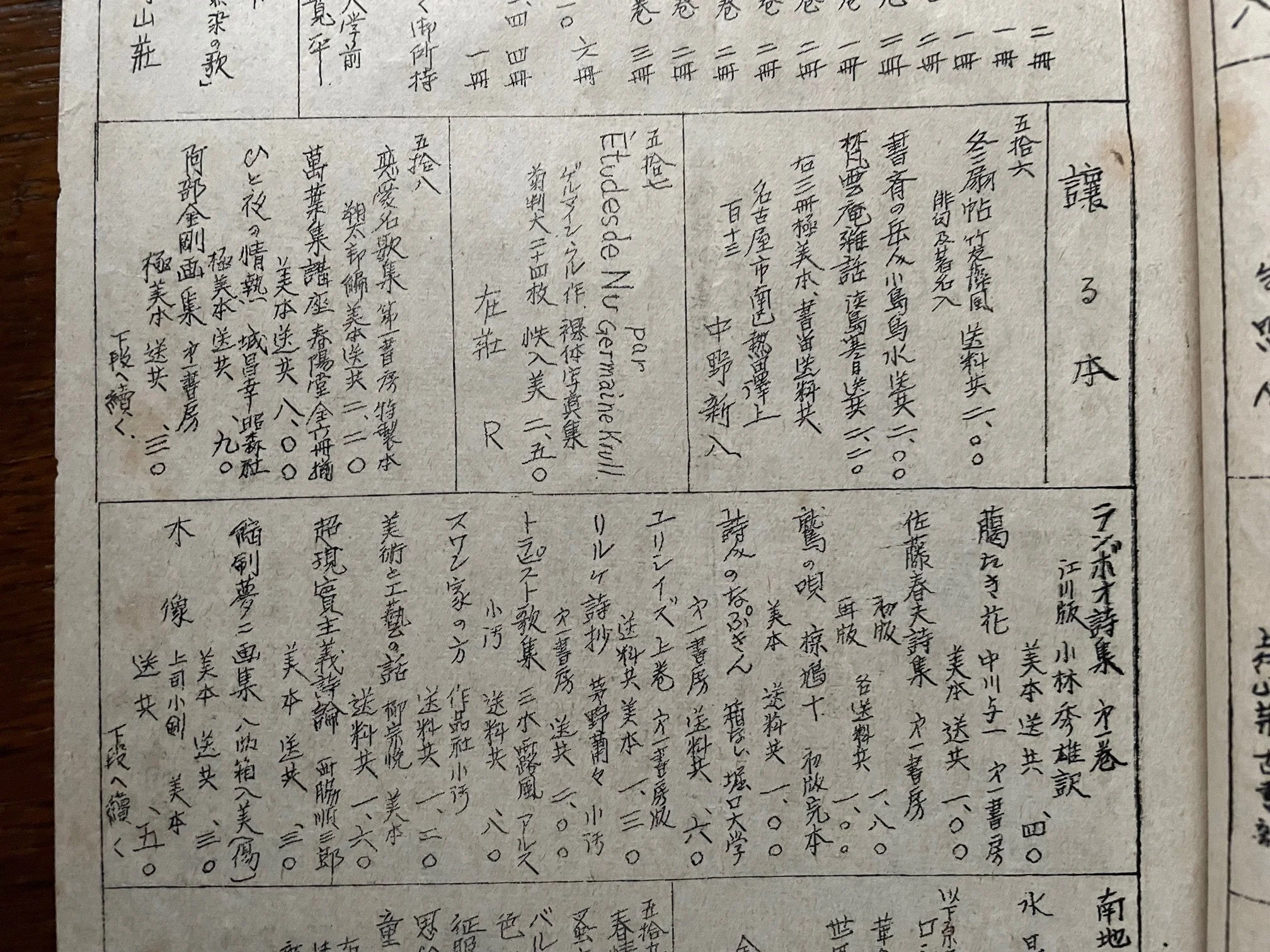

左/『五行山荘雑録 春潮音』昭和十一年三月、中央/『五行山荘限定版書目細見』 プレスビブリオマーヌ刊、佐々木桔梗著、昭和五十四年六月 右/『五行古書部第一回目録』 昭和十一年七月

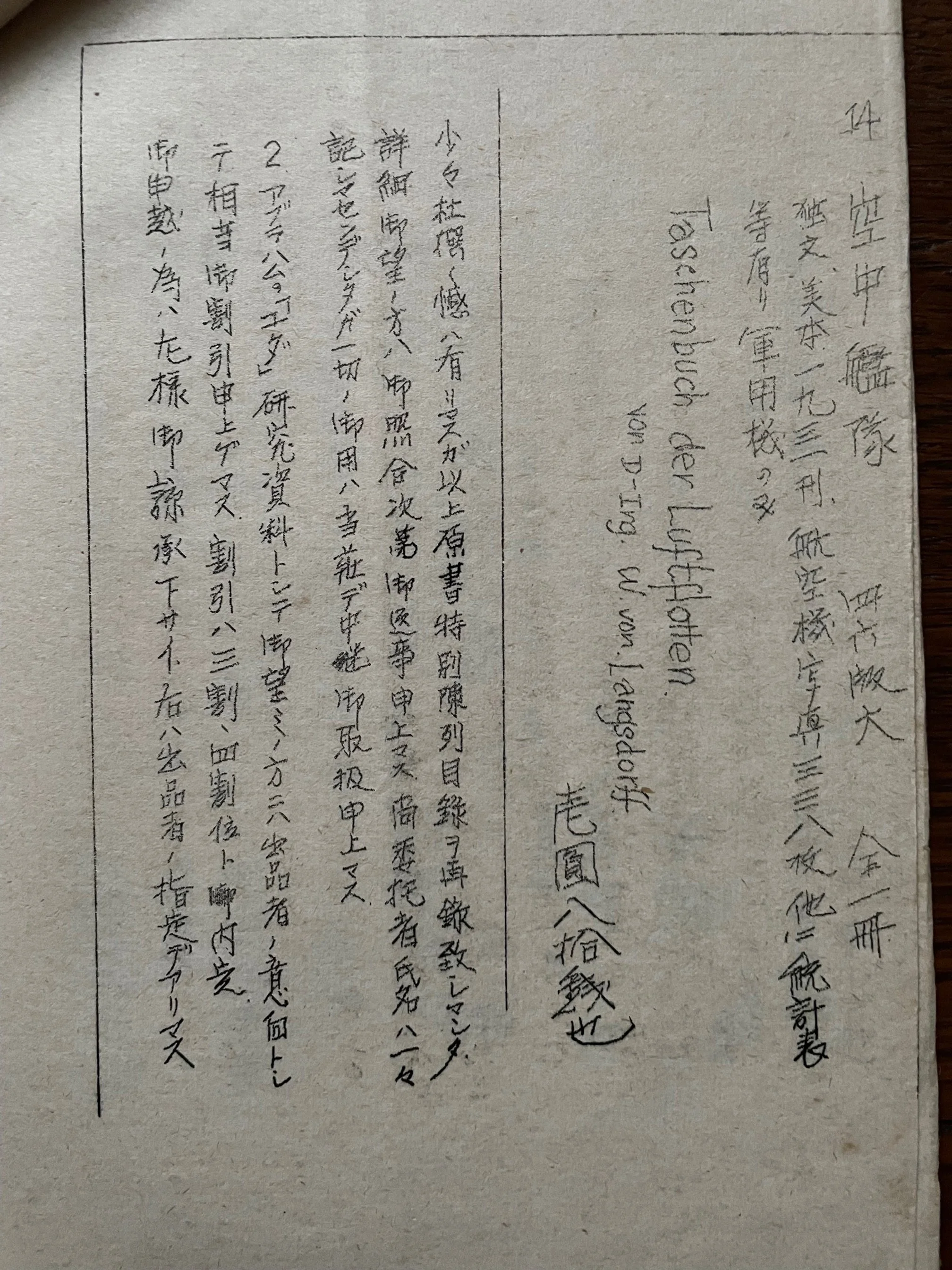

神戸は幕末の開港から西洋の書物が流入し、活版印刷所、洋式製本所が開かれ居留地の一角で聖書が刊行されるなど近代洋本の「書物の街」となった。書物愛好家も次第に増えて、好きな書物を持ち寄り集う西洋流の「ブッククラブ」が催されていたと言う。

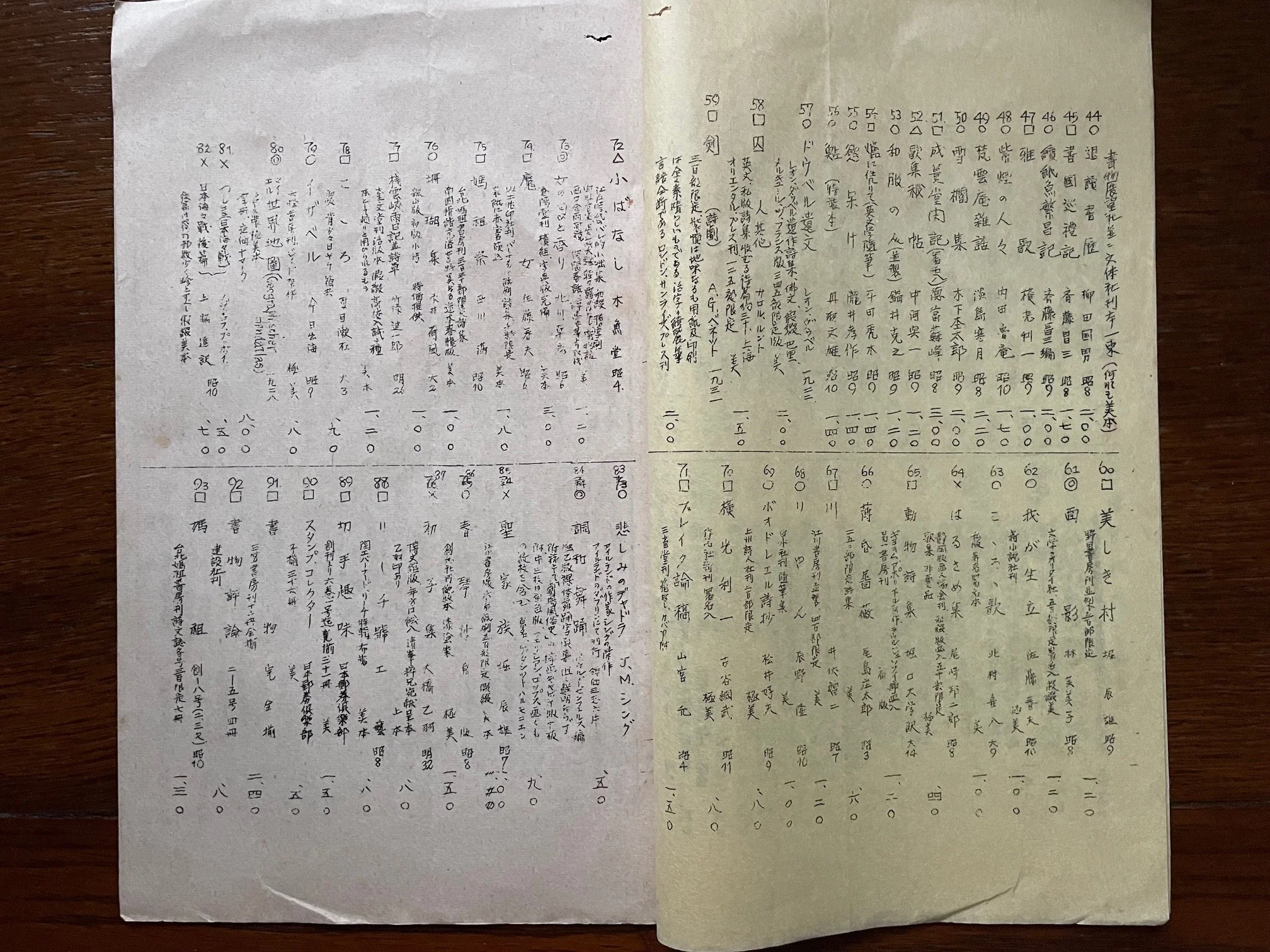

昭和十一年頃、神戸市西郊垂水の街で「五行山荘」と号して限定本を蒐集していた大竹健二(大正五年〜昭和十八年)と言う人物が居た。彼は地方都市在住ながら血まなこで限定本に関するさまざまな情報を集め、当時出版された限定本をコレクションし限定本目録を作られた。

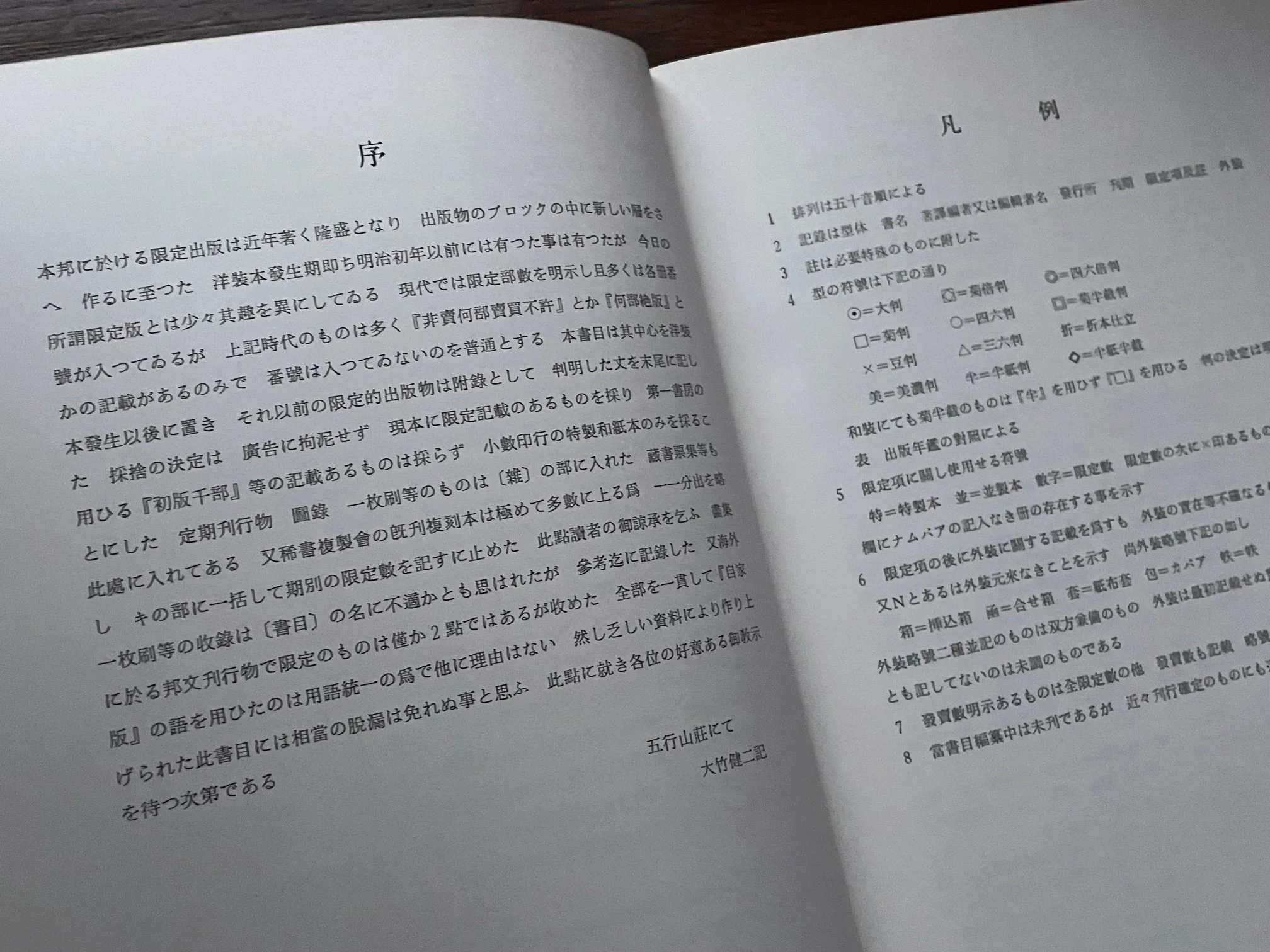

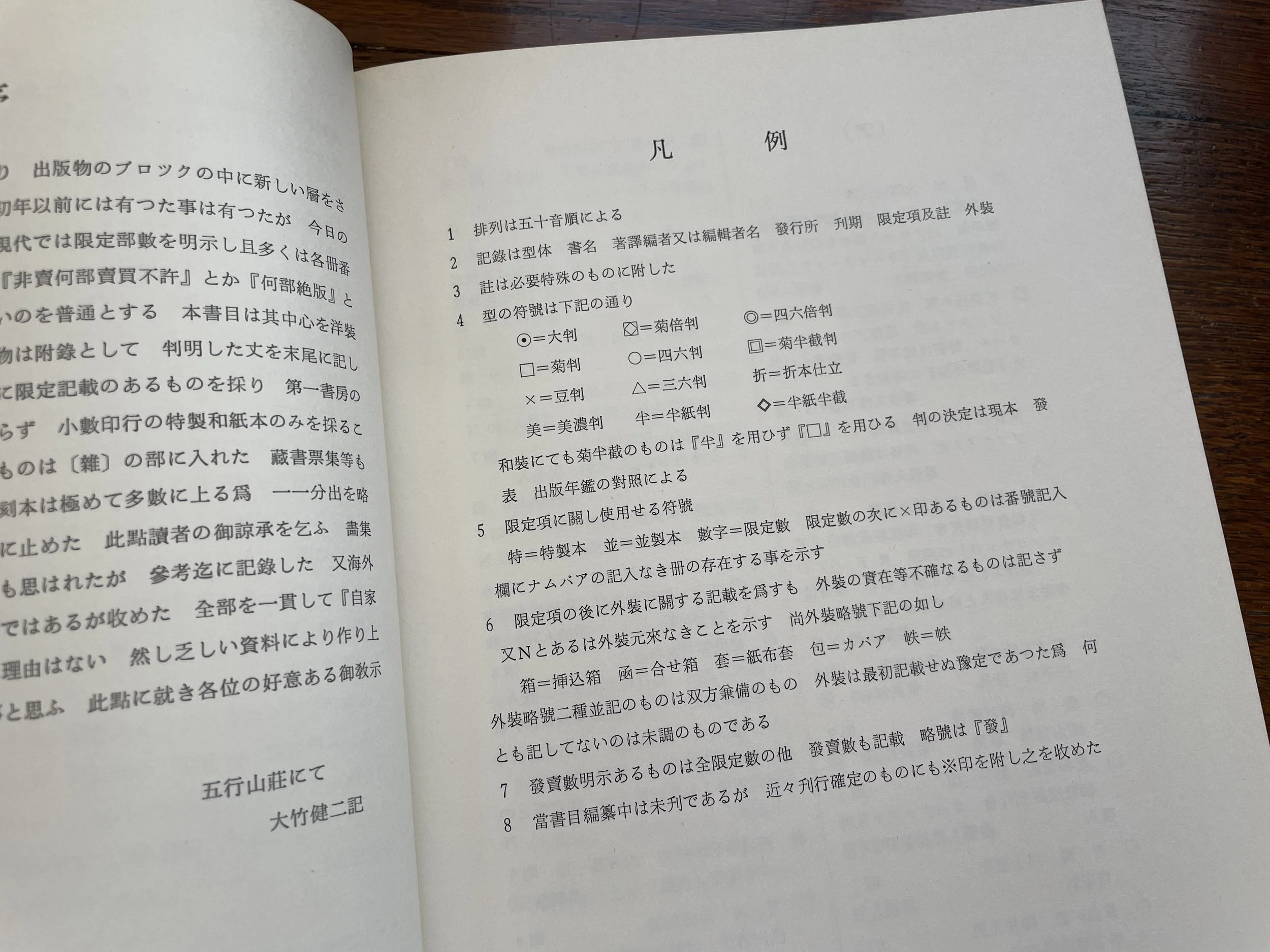

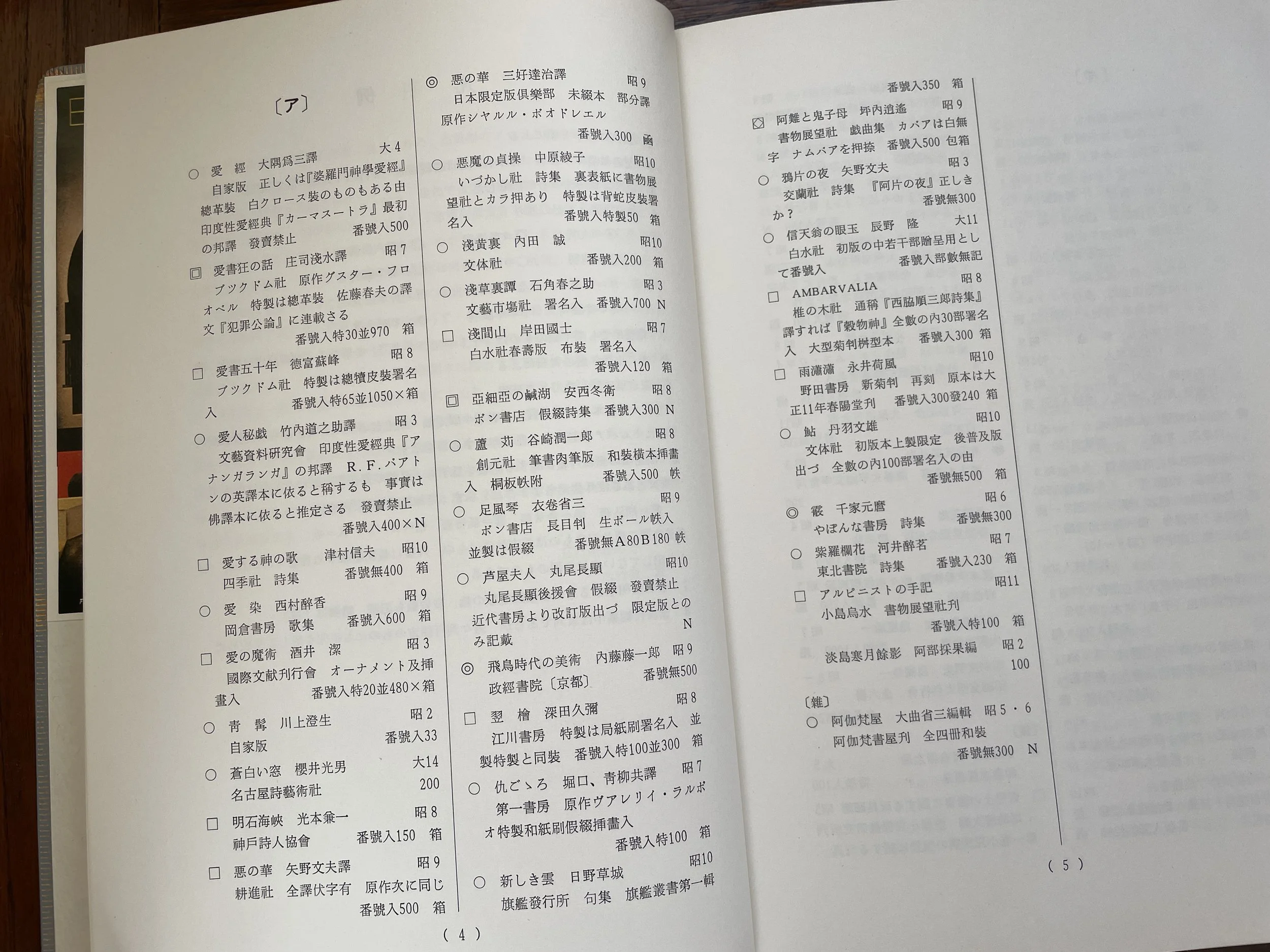

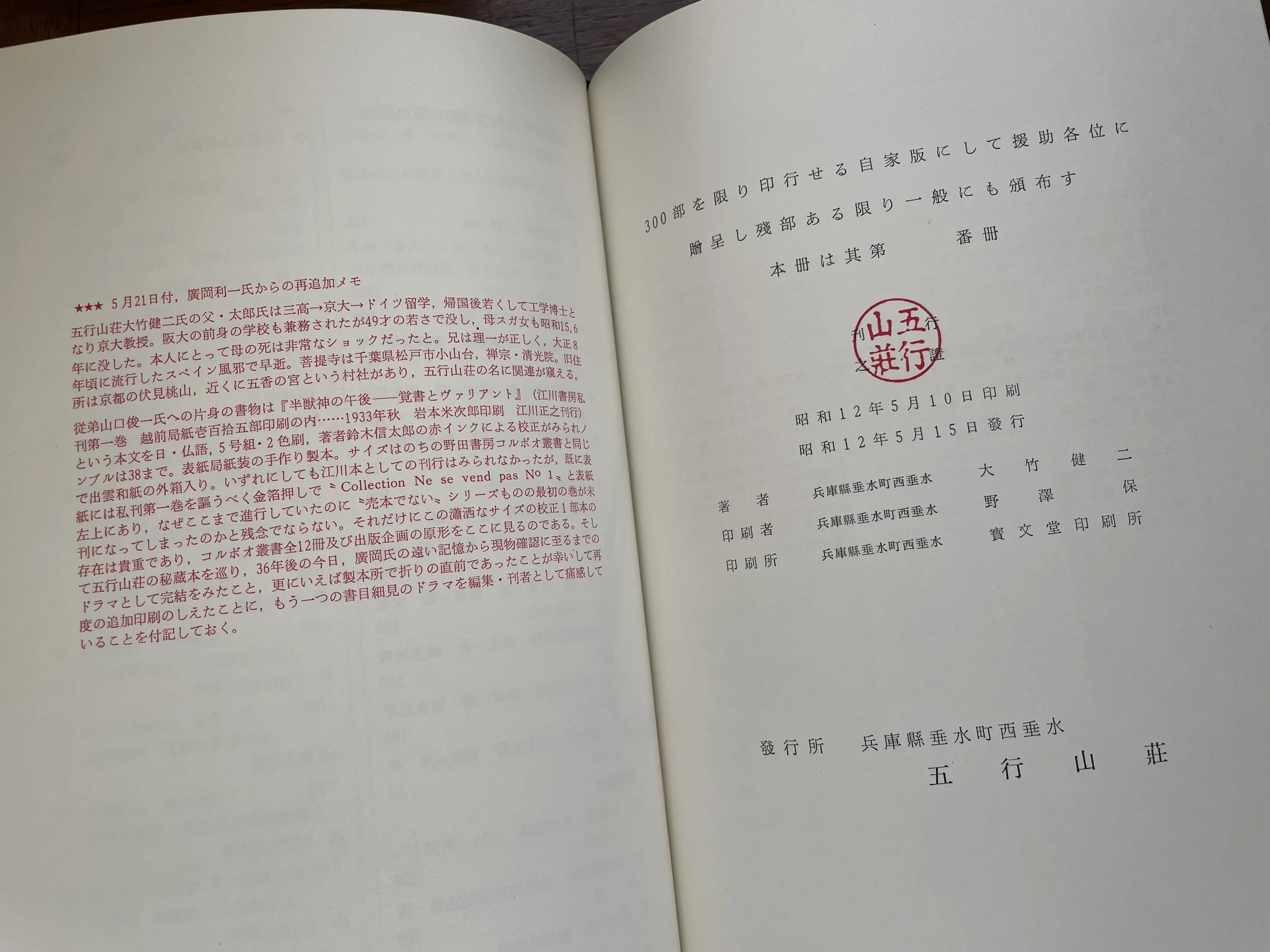

それは昭和十二年に限定三百部印行の『五行山荘限定版書目細見』と言うもの。昭和十二年までに刊行された日本の限定本目録としては本邦初のもので、その後の限定本蒐集家の指針となった目録だ。

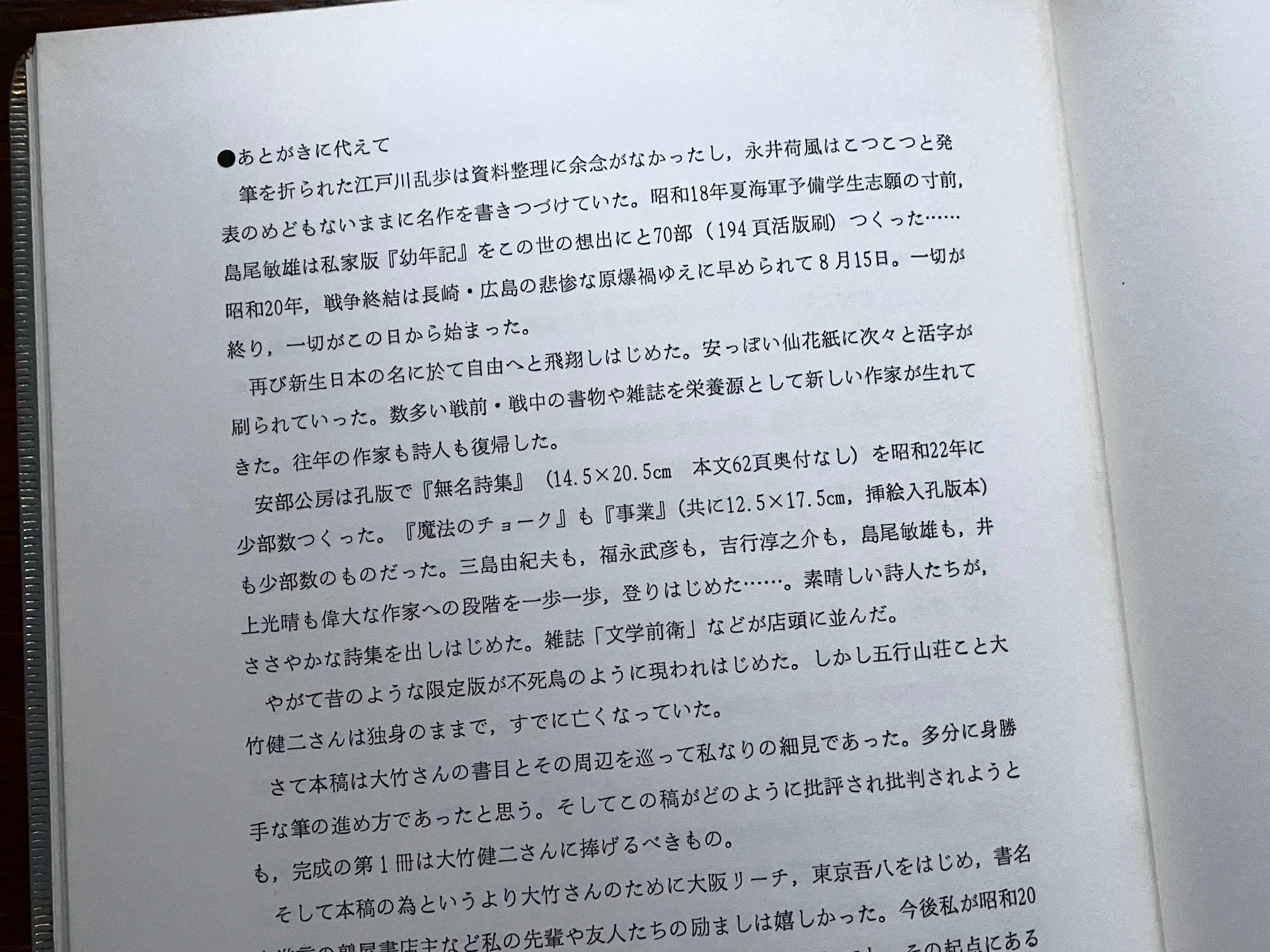

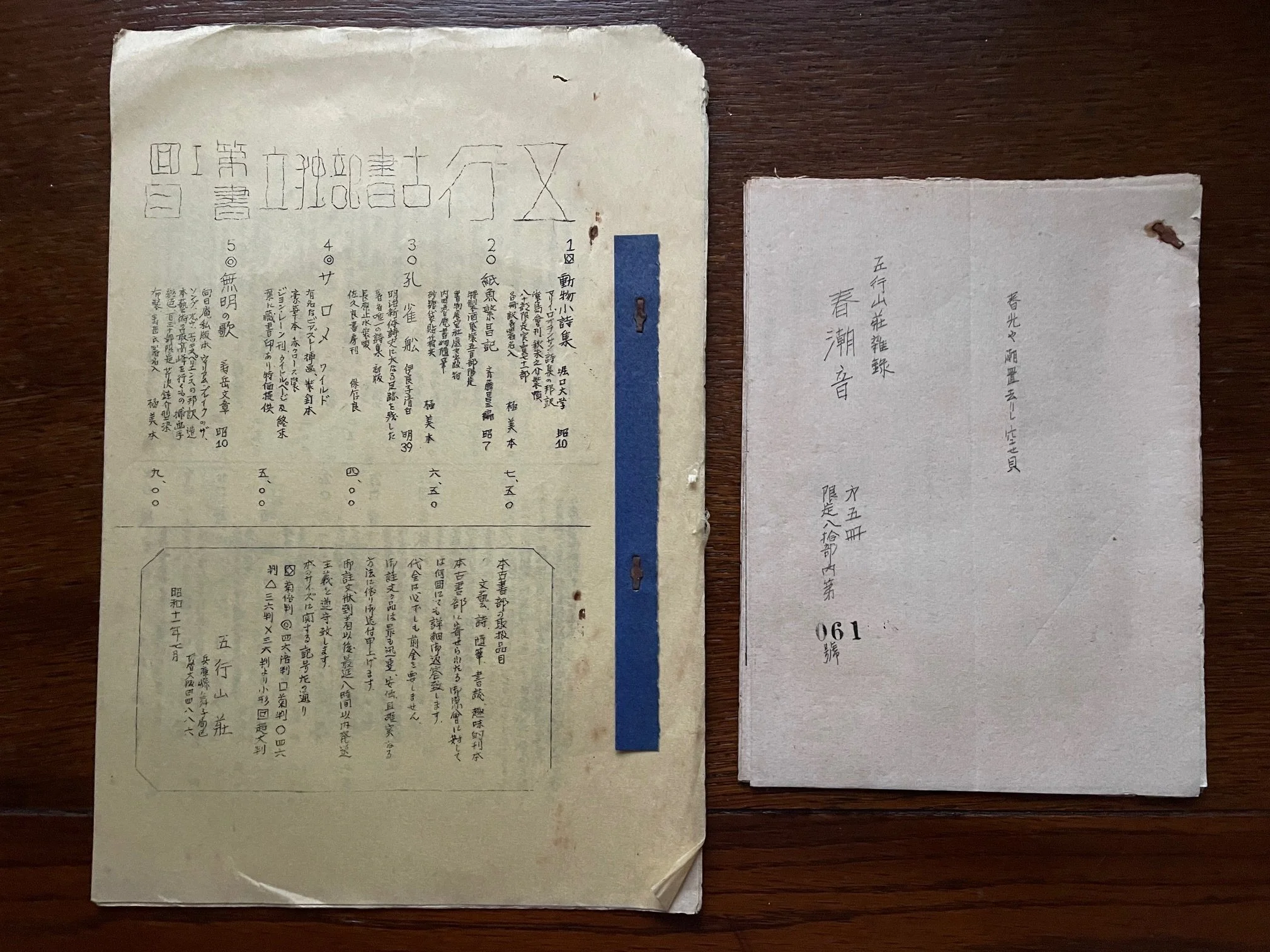

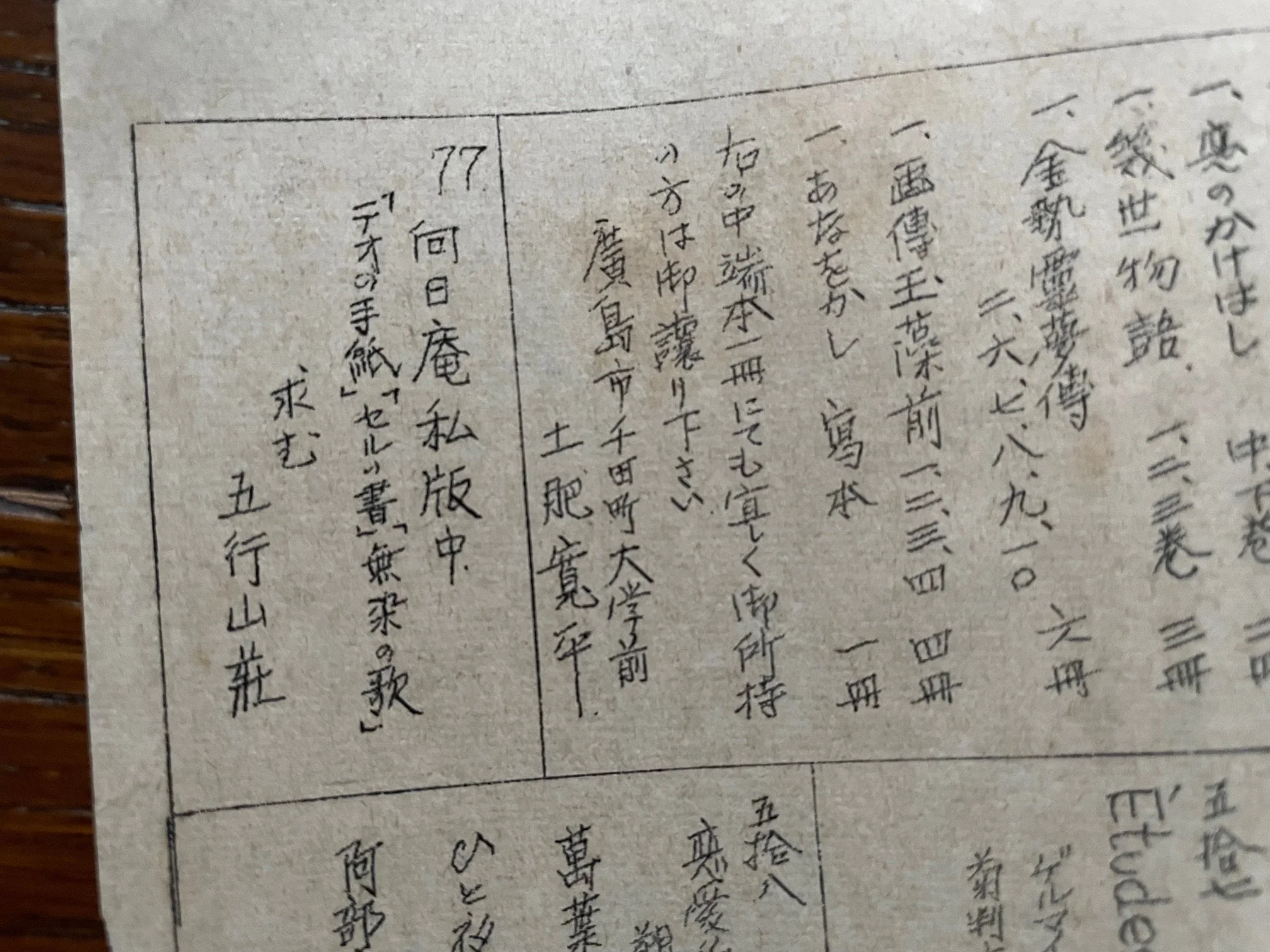

限定三百部しか無い戦前の私家版限定版目録を、やはり自身が限定本蒐集家であり「プレスビブリオマーヌ」と言う限定本出版社を東京で立ち上げた佐々木桔梗氏が、昭和五十四年(1979)に補遺の限定版目録を加えてより正確な内容に仕上げた復刻本を975部上梓されたのが今回取り上げた書物。

革装背2段マウント、表紙に稀覯雑誌の書影貼り込み、アクリルケース、26×18.5センチ特装版と普及版があり、装本に革装とフランス装の違いの2種がある。本書は革装の方で、ブルーグレーのモロッコ革で包まれた表紙に戦前の珍しい詩誌の書影カラー写真が貼り込まれ透明アクリルケース付き。

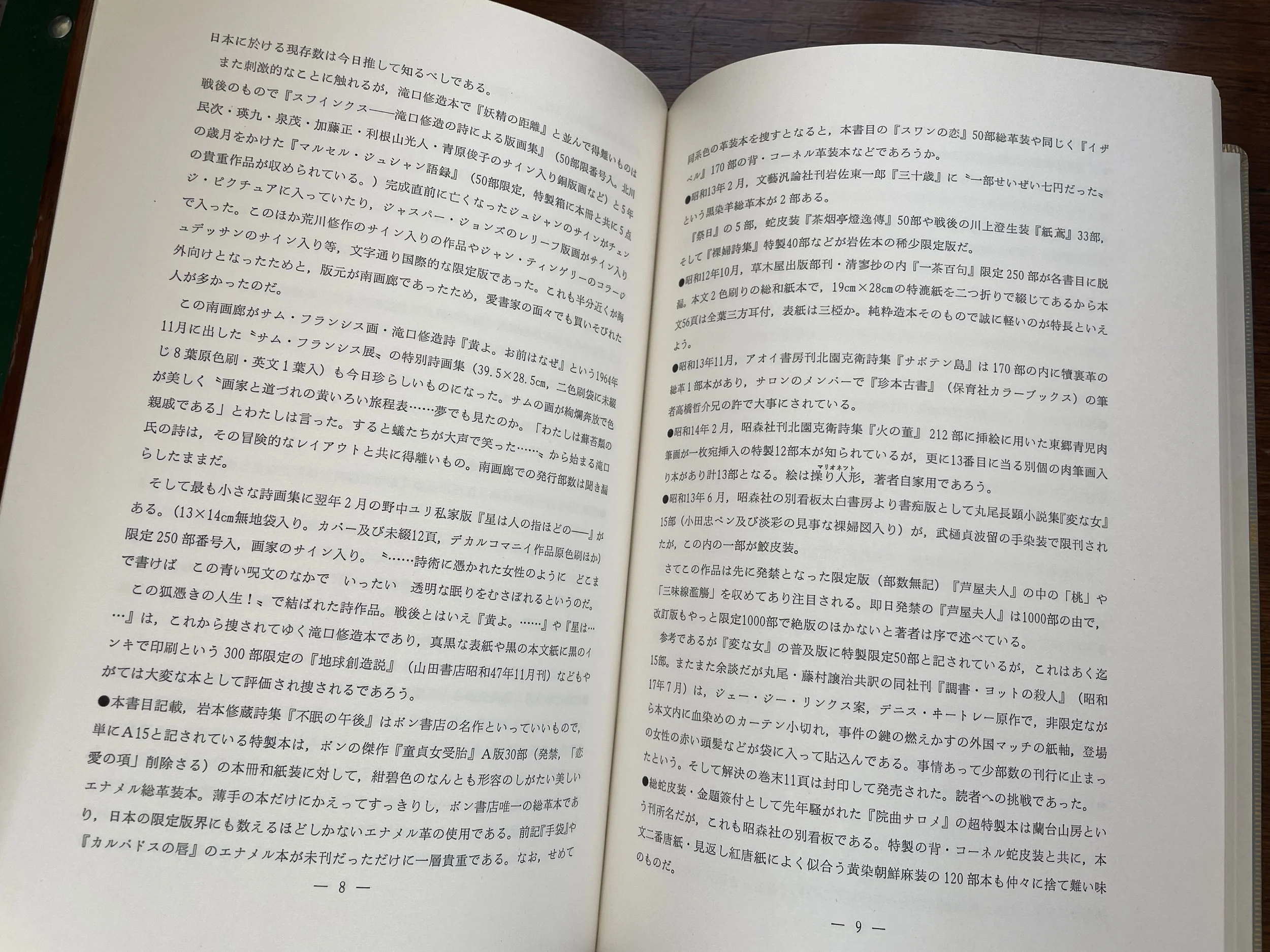

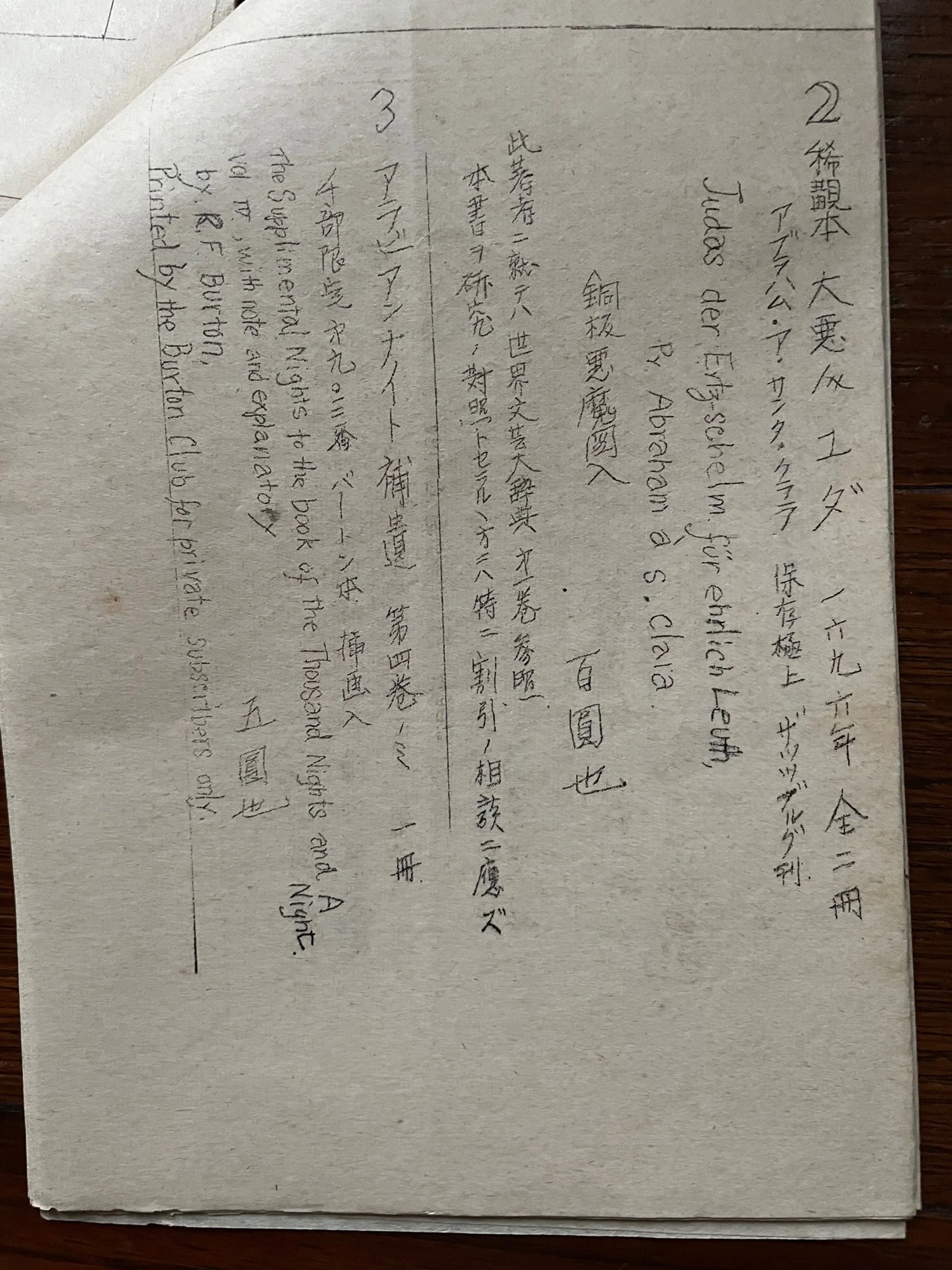

これは戦前の限定本コレクター大竹健二氏と戦後の大蒐集家佐々木桔梗氏(大正十一年〜平成十九年)のコラボレーションと言うべき目録で限定本に偏った内容の書物だけにその世界に足を踏み入れていない人には何が何だか分からない記述が並んでいる。

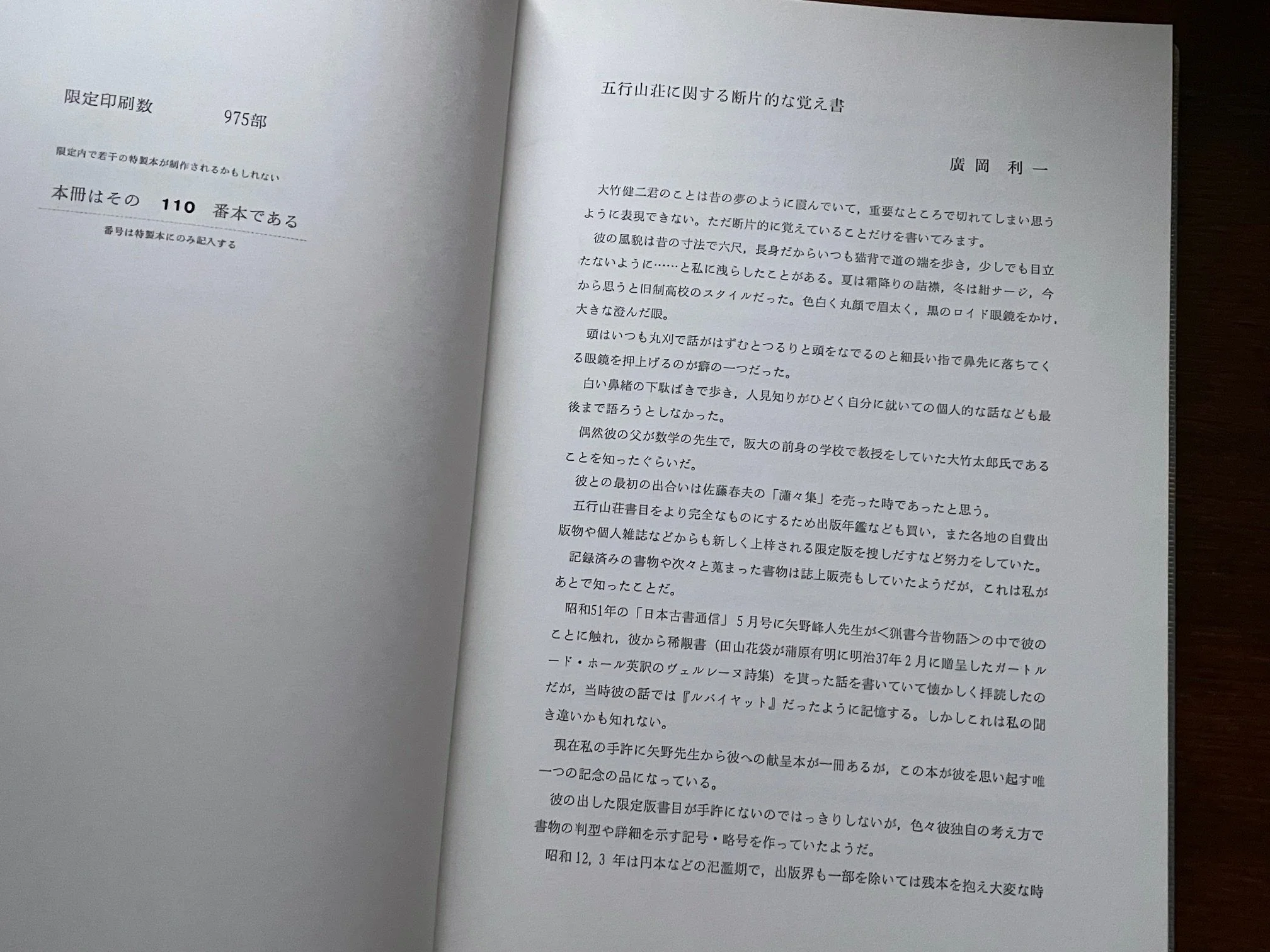

巻頭には関西古書界の重鎮だった廣岡利一氏が実際に接した大竹健二氏に関する証言が綴られている。古書店主として大竹氏の蒐集に協力され、深いお付き合いがあり、若くして(28歳)亡くなられた大竹氏の横顔を書き残しておられる貴重な文献だ。

戦前の若い古書マニアが遺した目録は、私たち後世の古書愛好家が読んで、蒐集の面白さを味わえるドラマに満ちている。

フランス、英国には「ビブリオマニア」と言う不治の病に罹った、蒐集のためには何も厭わない愛書家を主人公にした愛書小説と言うジャンルがあるが、昭和初期に独り身でただ限定本蒐集に全ての力を注ぎ、短い人生を終えられた大竹健二氏は充分そのような小説の主人公になりうる。

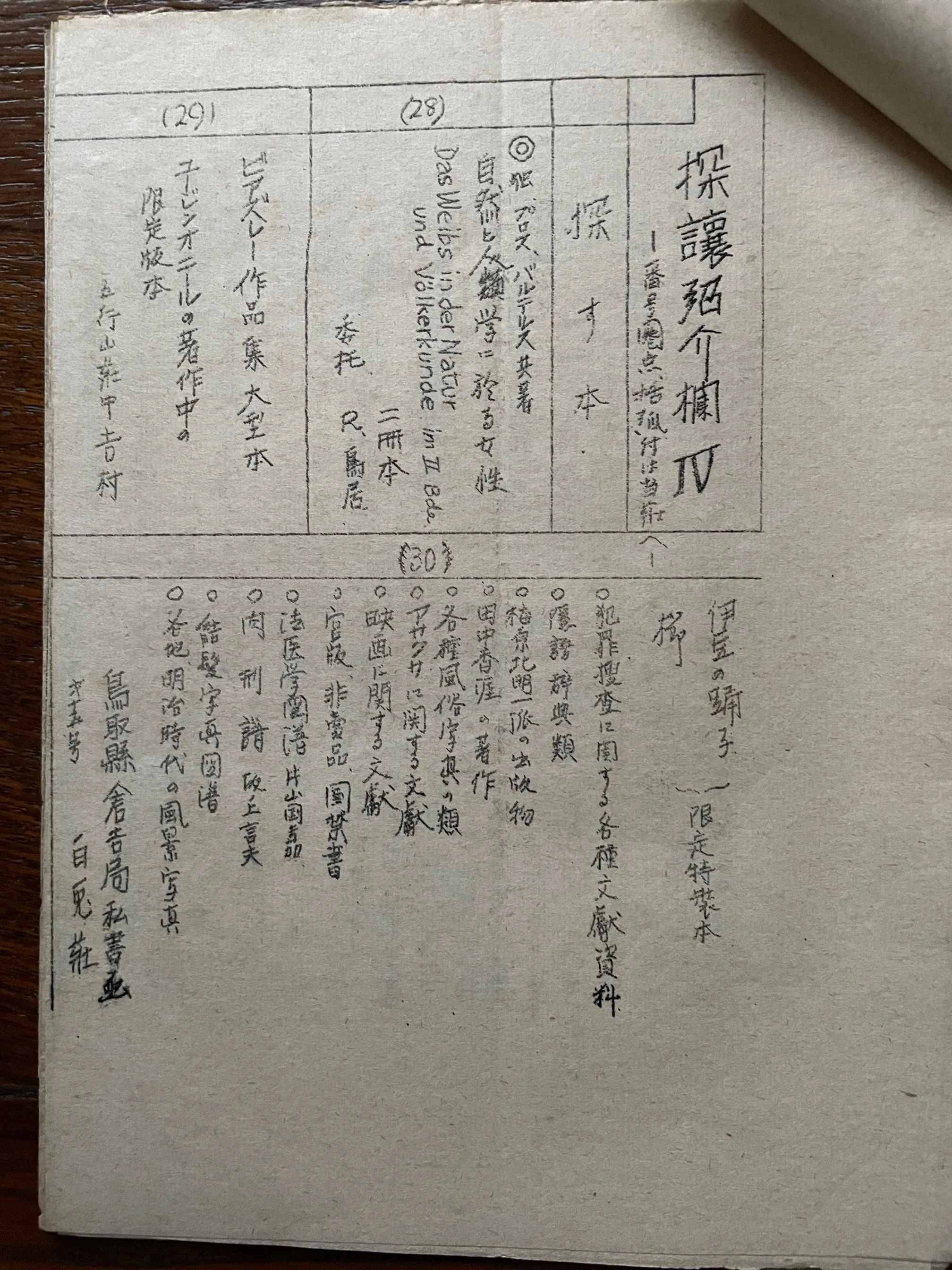

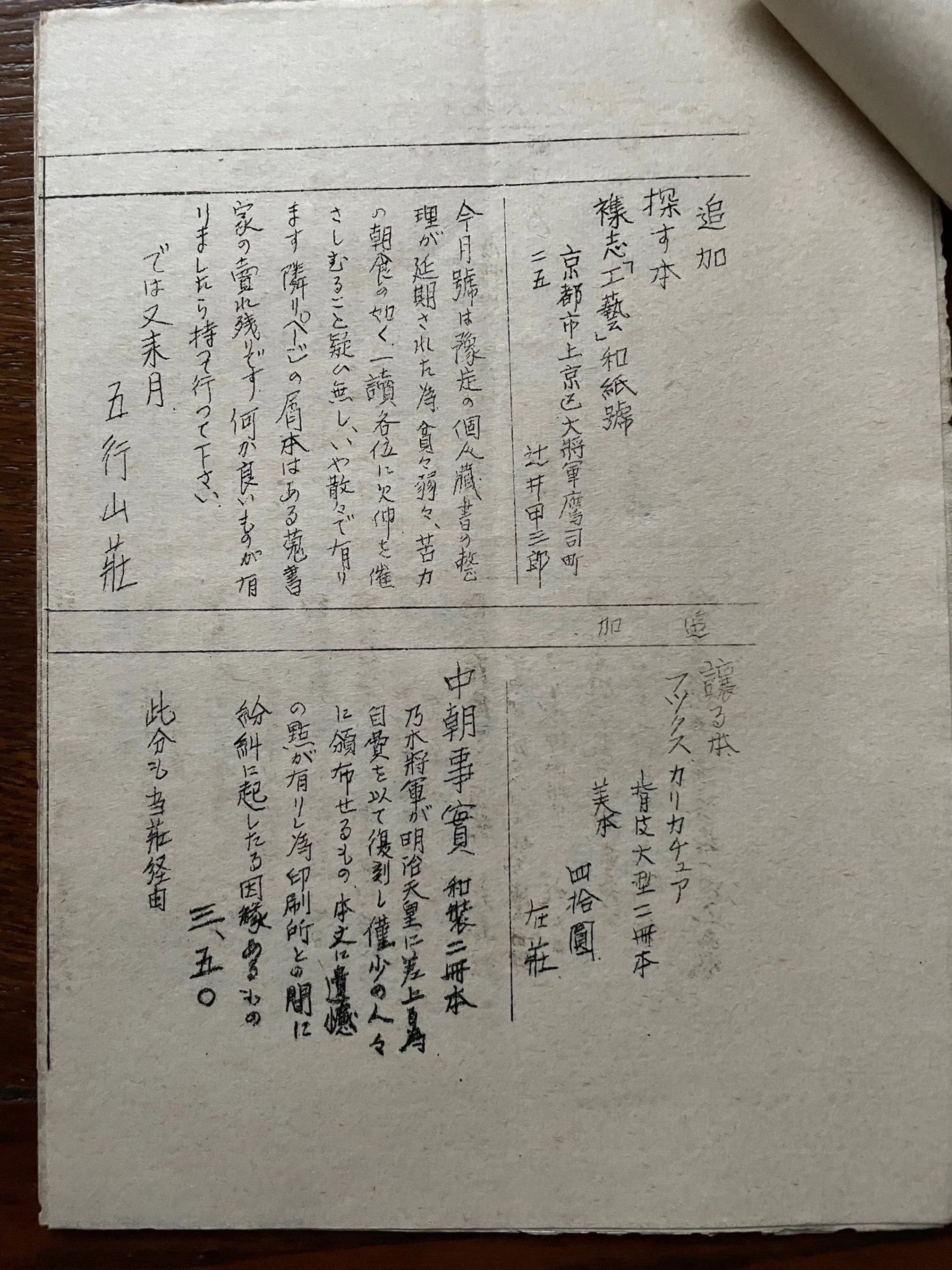

背マウントが美しい限定本らしい「天金」美しい小さな活字の箔押し鉄道マニアの佐々木桔梗氏の蔵書票が貼ってある見返し目次に編著者、刊行者佐々木氏のサイン大阪の古書店主廣岡利一氏による大竹健二氏の「五行山荘」についての貴重な証言大竹氏によるこだわりの内容の序で始まる独特の符号で書物の大きさを表すアイウエオ順に並んだ限定本目録赤で刷られて追加された大竹健二氏の略歴と重要な情報後半は佐々木桔梗氏による限定版目録で前半の補遺となる佐々木氏のあとがきは、戦前の一古書愛好家へのオマージュ奥付、プレスビブリオマーヌの書物は特別な和紙に一流の印刷、製本で仕上げられている私は戦前に出された『五行山荘限定版細見』の実物を見たことが無い。不思議な事に本文にも書影が無く、どのような装本であったのか気になる。

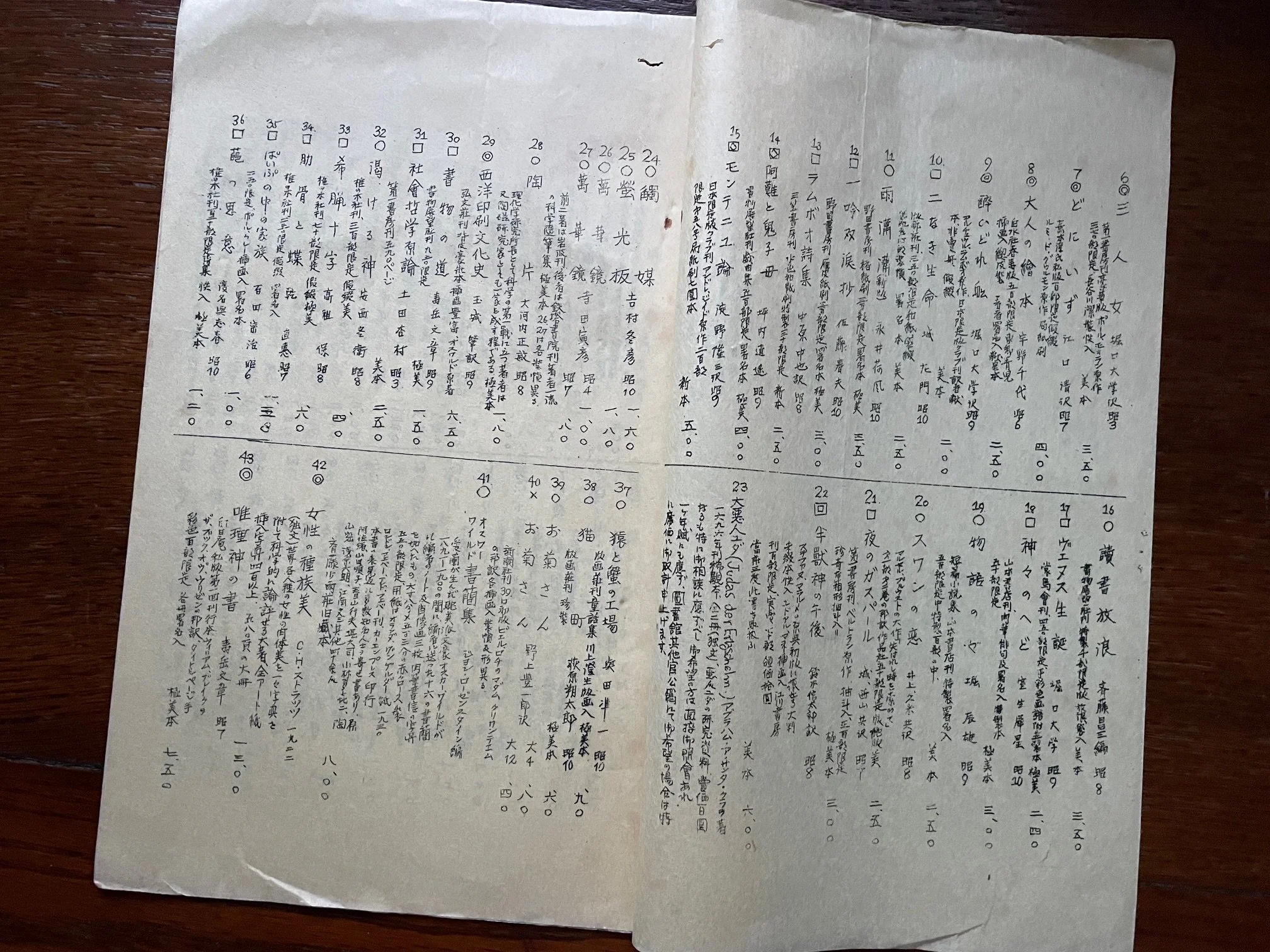

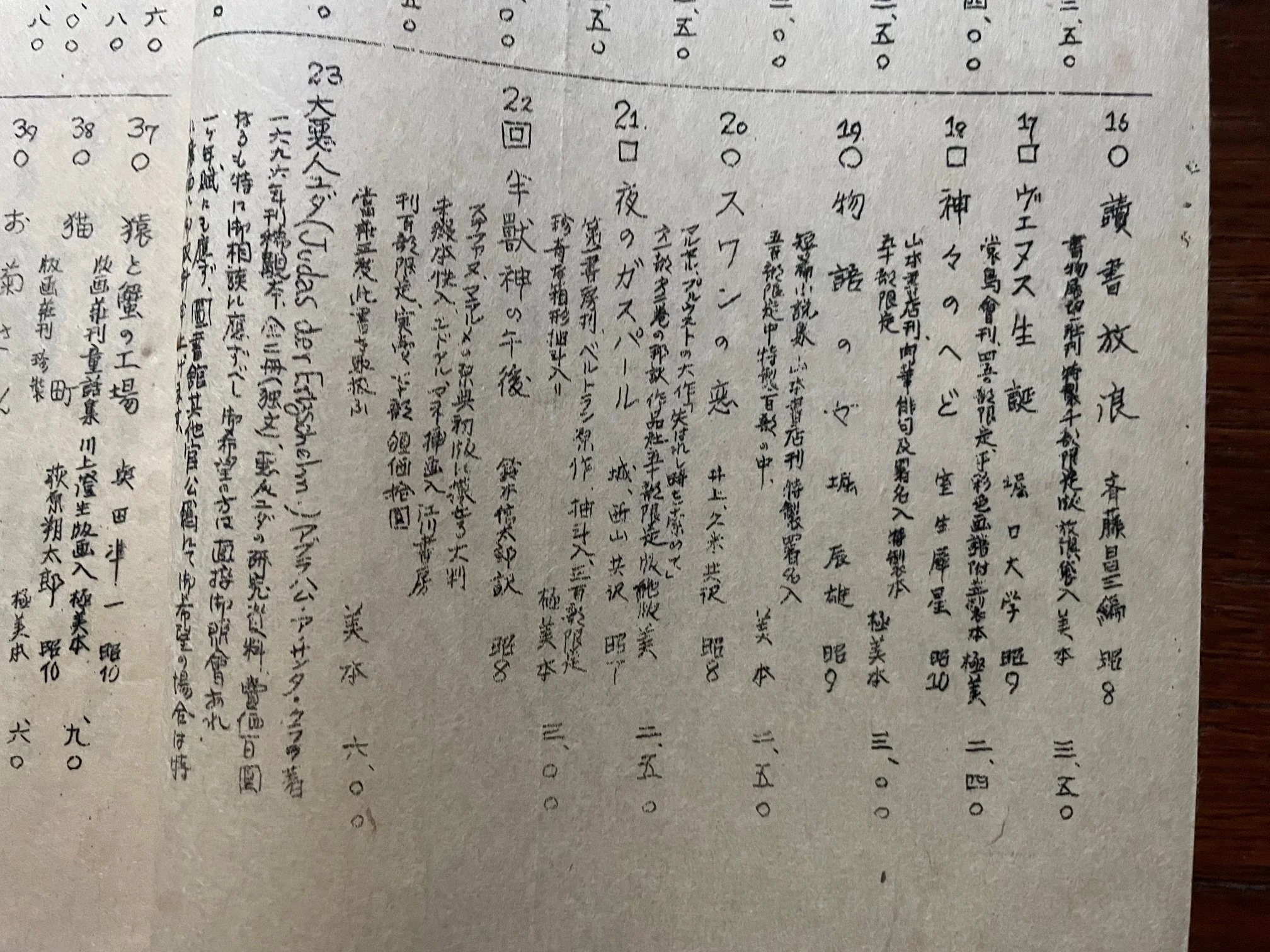

昭和十一年に大竹健二氏自身が刊行した古書目録二種

『五行山荘雑録 春潮音』

第五冊 限定八拾部内 第061號、「春光や潮置去りし空せ貝」と刊行地の漁村垂水に相応しい俳句が記されている。昭和十一年三月三日刊行、発行処 兵庫縣垂水町西垂水三〇四、五行山荘、非売品、奥付にラテン語でΛογος(ロゴス、言葉、真理などの意)を記載、袋綴じ九丁(18頁)、右上ホチキス止め、16.9×12.4センチ少し上質な藁半紙に手書き謄写版印刷で作られた薄い目録。近頃は「エフュメラ」と言われる、用済みになれば消え去る運命の儚い印刷物。

昭和十一年のひな祭りに刊行されて89年後の今、目の前にあるのが不思議な気がする程にペラペラな薄い目録。

決して有名な古書店が作ったものではないこの脆弱な装本の目録は誰かが大切に保管してくださり長年の旅の末、不思議な事に手元にやって来た。

私は50年以上古書店を巡り、多くの古書を見て来たが、「五行山荘古書目録」はこの2冊だけしか知らない。

神戸人の私にとり戦前の神戸の愛書家の息づかいが生々しく伝わるホッチキス止めされた謄写版印刷物は、小さな宝石のようにキラキラと輝いている。

限定本コレクターが作った古書目録だけあり内容が豊かなのは当たり前だが、この薄い目録も限定80部で限定番号が打たれて限定本マニアの面目躍如だ。

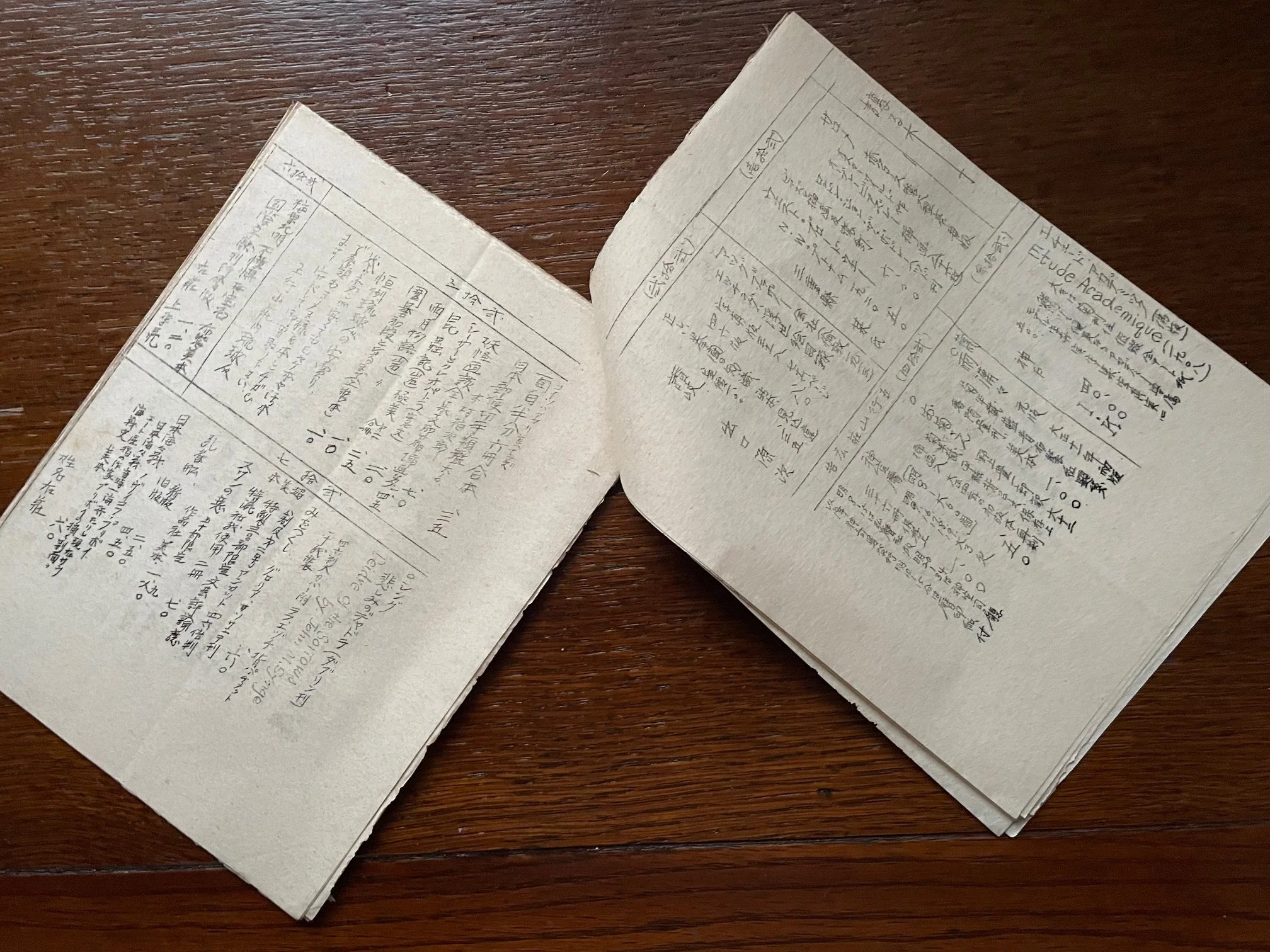

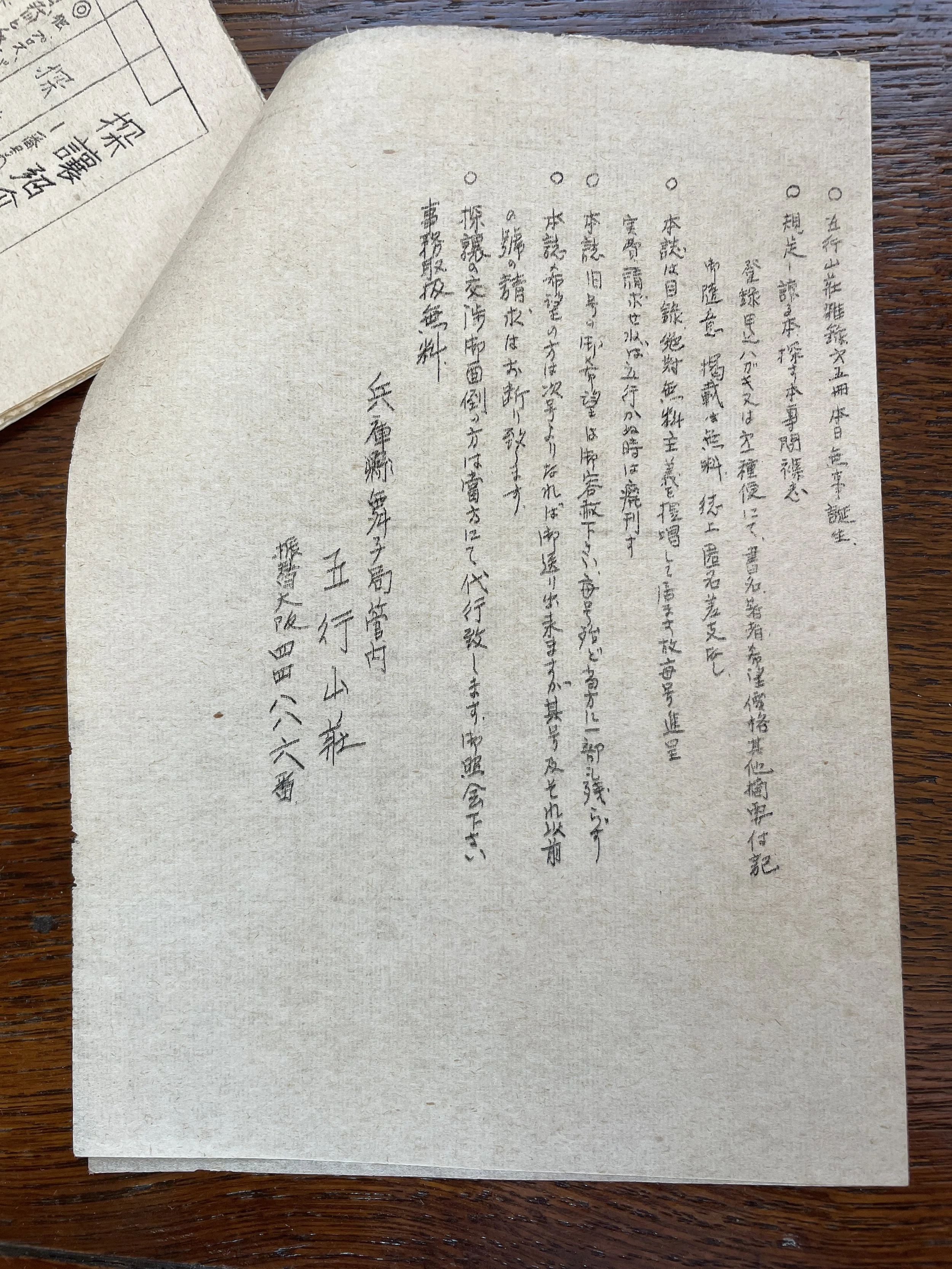

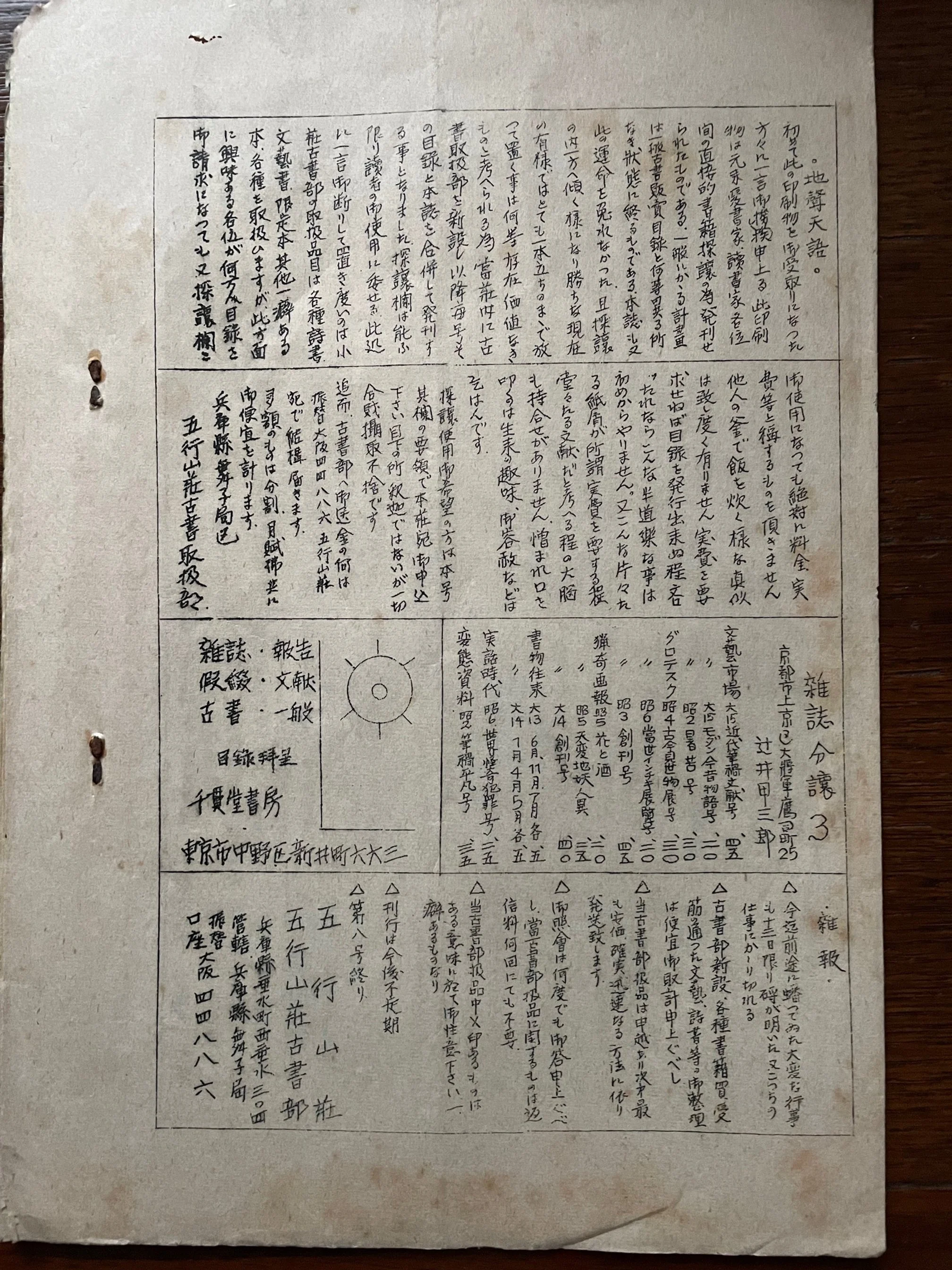

売り買いの規約が細かく書いてある付き合いがあった全国の愛書家達の名前があり、本を探す人譲る人もある百圓也とかなり高価な蔵書が売りに出されている奥付にはラテン語で「ロゴス」とある『五行古書部独立第一回書目』

昭和十一年七月、上質藁半紙袋綴じ四丁(8頁)、ホッチキス止め製本、24×16.5センチ

前書と同じく藁半紙に謄写版印刷の薄い目録。本格的に古書流通を促進するため力が入った内容で、古書愛好家からまるで古書店主に変身したような気配がしてくる。

限定版では無く何部出されたのかは不明。内容も雑誌から様々な書物、限定本に限っていない。大竹さん自身の利益を求めず愛書家たちのための純粋な探譲古書交換の場としての役割を担っている。

ホッチキスの上に貼られた青いテープが洒落ている著名な数々の書物が並んでいる本誌巻末に記された御挨拶文

・地聲天語・

初めてこの印刷物を御受取になられた方々へ一言御挨拶申上る 此印刷物は元来愛書家、讀書家各位間の直接的書籍探譲の為発刊せられたものである…中略…興味ある各位が何方へ目録を御請求になっても又探譲欄に御使用になっても絶対に料金実費などと稱するものを頂きません昭和十二年に神戸の愛書家が作った限定版細目を42年後に東京の愛書家である版元が詳らかな形で刊行したのは、現在の書物マニアにとり大変有り難いことで、これが無いと分からない限定本の情報が多々ある。

私はタイムトラベラーにならなければ戦前の神戸の大竹健二氏に会うことは不可能だが、廣岡利一氏、佐々木桔梗氏には生前にご縁をいただきお会い出来たので、本書を読みながらお二人の顔を想い浮かべて、その彼方に大竹健二氏の横顔が見えるような気がする。

戦前の無名の愛書家が書物を愛し、集めた足跡を垣間見る事ができる儚い冊子と戦後の愛書家の情熱で作られた立派な革装釘のオマージュ本を眺めて「書物愛好家ービブリオマニア」の世界の恐ろしさと愉しみを想う。

戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 31|ヤン・マンクスを巡る旅 を読む