読めもせぬのに|渡会源一

7|綺想の巨人の忘形見

ドイツ生まれのイエズス会士、アタナシウス・キルヒャー(1602-1680)は、不可思議、あるいは不可解な図版を満載した30冊ほどの著作で知れられている。尤も当人はそれらを不可解などとは全く思っていなかっただろう。テーマも、エジプト学、中国学、天文学、地球学、音響学、磁気学、そして聖書学と、脈絡があるような、ないような。

ヨーロッパでは、フランセス・イエイツやロジェ・カイヨワ等の錚々たる人々が、キルヒャーの著作を愛し、礼賛している。『薔薇の名前』のウンベルト・エーコもキルヒャー本のコレクターであり、未入手の『エジプトのオイディプス』を世界一美しい書物の一つであるとし、その全著作を手に入れるために全てを擲つ覚悟があるとさえ、曰っている。

『エジプトのオイディプス』より「神々の母イシス」

『エジプトのオイディプス』より「日本の阿弥陀」

キルヒャーの著作群のうちで、おそらく最も有名なのが『シナ図説』だろう。いっとき澁澤龍彥や中野美代子によって、その図版とともに喧伝された。この本、うっかりするとその図版ばかりに目を奪われてしまうが、キルヒャーの本意は、中国文明エジプト起源説にあった。その根拠はどちらも表意文字を使用する文明であることで、ヒエログリフが東漸して漢字を生んだのだそうだ。『シナ図説』の一部は、この「閏」の「空っぽの月」第11回「異国の空」でも紹介されている。

『シナ図説』より「中国の文字」

ここでは彼の『地下世界』(1665)を中心に取り上げることにする。錬金術と地球学が混在した内容であり、地球内部で生じている諸元素や、火と水と空気の作用によって、地球の表面に変化が生じることを説明するものである。キルヒャーはまた、地球の内部は河川が隈なく貫いており、そこを火と水が絶えず流れていると想像した。地下世界と云えばルイ・ジャコリオの地底都市「アスガルタ(アガルタ)」(1820)やジョン・クリーブス・シムズの「地球空洞説」(1818)などが知られているが、キルヒャーの『地下世界』はその嚆矢と云ってもいいだろう。

この本、実は江戸時代に日本に伝来しており、司馬江漢の「太陽真形図」は『地下世界』の図の丸ごとのコピーである。

まあ、ここは理屈は抜きにして、キルヒャーの綺想に存分に舌鼓を打っていただきたい。

上:司馬江漢「天球全図 太陽真形図」/下:『地下世界』より「太陽」

『地下世界』より「地下の火」。火山形成の説明図

『地下世界』より「地下水流」

『地下世界』より「教皇グレゴリウス13世の時代に発見された小さな龍」

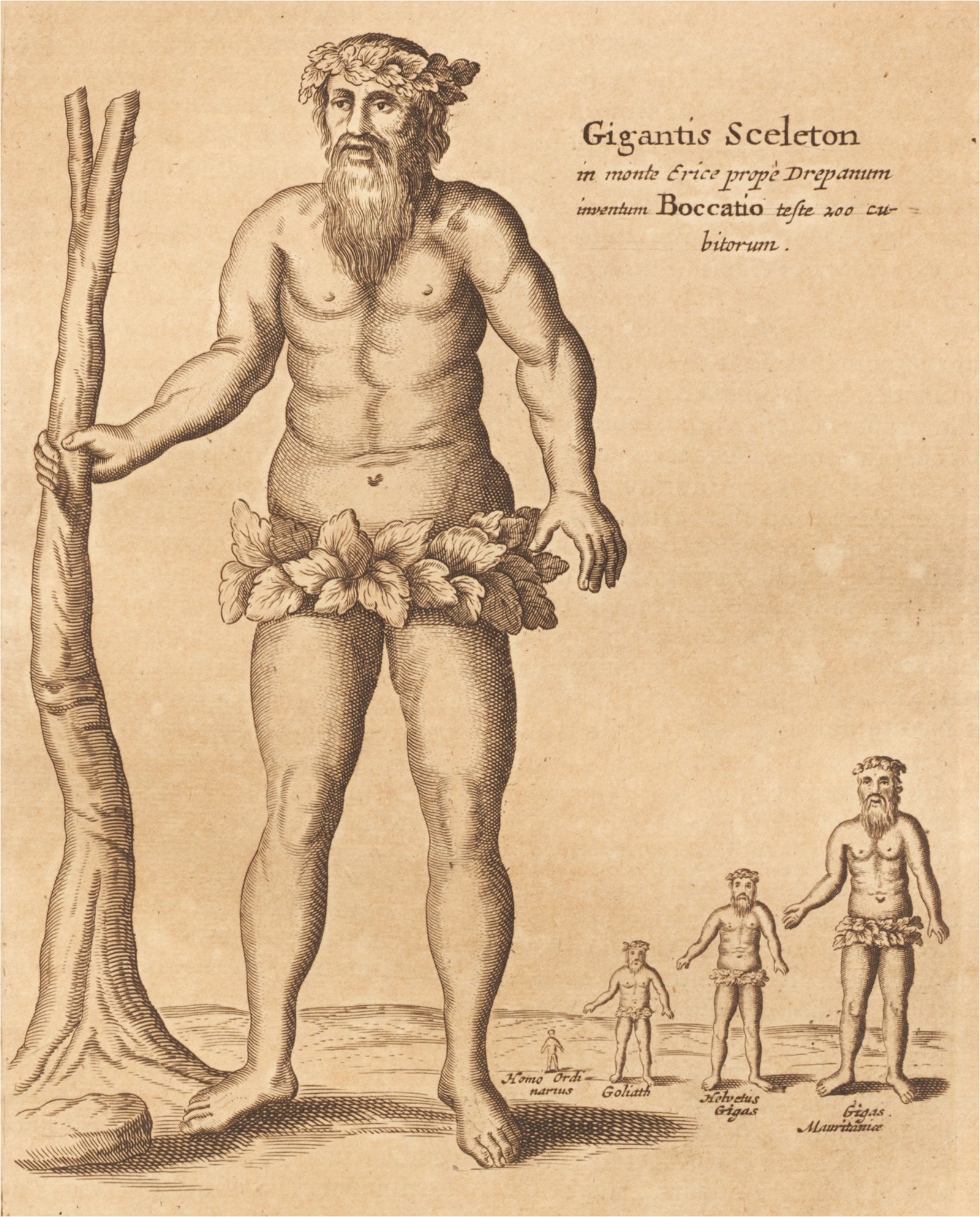

『地下世界』より「1401年にシチリア島の洞窟で屍が発見された巨人」

『地下世界』より「極地周辺の海流」。キルヒャーは南極から海水が吹き出し、北極に流れ込んでいると想定した

『地下世界』より「アトランティス」

『普遍音楽』より「タランテラ」。蜘蛛毒を抜くための舞踏楽譜

『パンフィリのオベリスク』より「犬頭のマーキュリー」

『バベルの塔』より「なぜ塔が月まで届くことがなかったか」

『ノアの方舟』より「方舟の内部構造」

渡会源一(わたらいげんいち)

東京都武蔵野市出身。某財団法人勤務のかたわら、家業の古書店で店員見習い中。

< 6|蛸烏賊問答 を読む