読めもせぬのに|渡会源一

9|読ませぬために

読まれることを拒絶している書物、乃至書類がある。無論の事、画集や写真集を指している訳ではない。それらは仮令一行の文字が無くとも、「読める」。またお役所が造る書類の事でもない。こちらは責任回避の為に文意が回り諄くなった挙句、読み手を拒絶しているかのように感じられるものだ。

あえて簡単には読ませないという類では、諜報調略に於ける暗号が直ぐに思い浮かぶ。戦時にはその解読力が戦況を左右するとも云われてきた。暗号解読の進展は電子計算機の誕生にも寄与したとされることもある。それほどきな臭くない例としては、レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿群がある。単純な鏡文字なので、暗号と云う程ではないが、ある程度は盗み読みの障壁にはなっていたのだろう。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「鳥の飛翔に関する手稿」より

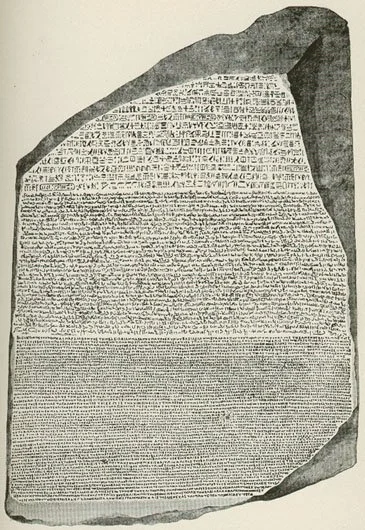

読めない文字の多くは、その文字を使用していた文明が消滅した結果、暗号化したものだ。古代エジプトの神聖文字(ヒエログリフ)と民衆文字(デモティック)が、ロゼッタストーンに併記されていたギリシア文字を鍵として、ジャン=フランソワ・シャンポリオンらによって解読されたのは、有名なエピソードである。

ロゼッタストーン

1921年のイタリアで、古書収集家のウィルフリッド・ヴォイニッチが一冊の手稿を発見した。文章は未知の文字によって綴られており、多数の奇怪な彩色画によって構成されていた。約240ページから成るこの稀代の奇書は、発見者に因んで「ヴォイニッチ手稿(写本)Voynich Manuscript」と呼ばれている。そこに綴られている文字は、これまで多くの歴史研究者や言語学者によって解読が試みられ、悉く不首尾に終わっている。

作者は英国の哲学者ロジャー・ベーコン(1214-1294)とされることもあるが、手稿に用いられている羊皮紙の年代測定では、15世紀前半という結果が出ており、年代が合わない。作者としては、同姓の哲学者にして暗号術の大家フランシス・ベーコン(1561-1626)や霊媒エドワード・ケリー(1555-1597)の名が挙がることもあるが、これらもほぼ否定されている。

記録では、この手稿、英国の錬金術師ジョン・ディー(1527-1608)によって、奇品珍品蒐集家としても知られる神聖羅馬帝国皇帝のルドルフⅡ世(1552-1612)の手に渡り、さらにヤン・マレク・マルチ(1595-1667)を経て、この連載では何度か登場したイエズス会士アタナシウス・キルヒャーに文章の解読が依頼されたようである。キルヒャーは、最初のヒエログリフ研究者であり語学のオーソリティーでもあった。残念ながらキルヒャーの著作にこの手稿に関する記述は見出せない。恐らくキルヒャーもその解読には匙を投げたのだろう。この謎の文字については、東亜細亜言語説、土耳古古語説、俗羅甸語説、人工言語説などが提唱されてきたが、いずれも定説にはなっていない。

掲載されている多くの彩色画により、内容については、薬学書説、カタリ派の教義書説、生活に関する参考書説、アウトサイダー・アート説などがある。やはりどれも決定打足りえていない。2024年にも、婦人性医学書説の論文が発表されている。

AIとやらを使えば、容易に解読できるような気もするものの、どうやらそれも現時点では不可能のようだ。まあ、そんなものだろう。読ませぬ為の執念が伝わってくるような書物である。

以下、「ヴォイニッチ手稿」より。

渡会源一(わたらいげんいち)

東京都武蔵野市出身。某財団法人勤務のかたわら、家業の古書店で店員見習い中。

< 8|道々の人々 を読む