旬画詩抄|佃 一輝

5|山雲 時空を駆ける

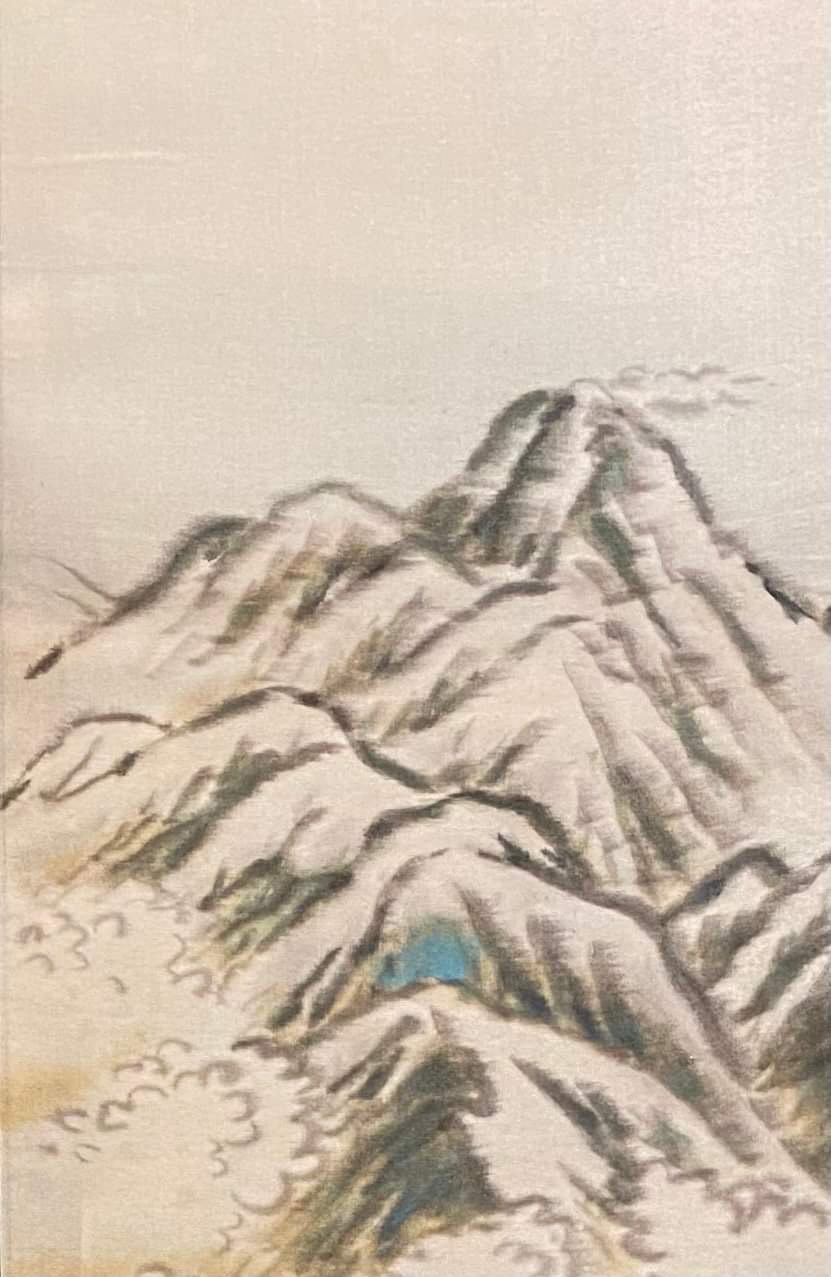

辻蒼石「白雲変幻図」広い床の間に細長い掛け軸。暑い日々にはむしろ涼しげに見える。かつて床の間がどこの家にもあった頃には、小粋で洒落た工夫とされたものだ。表具も絵の左右の幅を細くして、ことさらスリムにしてある。軸は大阪画壇のひとり、南画をよくした辻蒼石の昭和二十四年の作品「白雲変幻図」。自ら賛も記した自画自賛、いわゆる自賛の山水だ。

千嶽玲瓏幾万重

千嶽玲瓏として幾万重

濛々漠々白雲封

濛々漠々 白雲封ず

霊山刻々開奇景

霊山刻々奇景を開き

造化神工変幻峰

造化の神工変幻の峰

重なる山々に湧く雲が、刻々と山の景色を変えるさまを「自然のたくみ」と感嘆している。変幻する山と雲を描くのが作者の主眼に違いない。だが賛としては、いささか正直すぎて面白みがない。売り絵描きの、あたりさわりのない添え書きのようで、南宗画らしい文学とのクリエイティブコラボレーションが欲しくなるというものだ。

南宋の頃、黄河流域から間宮海峡にいたるまでの広大な領土を支配した女真族国家「金」は、モンゴルの侵入によって1234年に滅亡する。金きっての詩人であり文人官僚であった元好問が、亡国から二十年を経て詠んだ詩がある。

山雲呑吐翠微中

山雲呑吐す翠微のうち

淡緑深青一万重

淡緑深青一万重

此景祗応天上有

この景ただまさに天上にあり

豈知身在妙高峰

あに知らんや身は妙高峰にあるを

中国仏教とチベット仏教の共通の聖地として、現在は世界遺産になっている五台山でのものだから、自然風詠であるとともに、諦観を込めた感慨ともいうべき絶句なのだろう。「身は妙高峰にあるを」の一句は、あるいは生き残った者の慙愧かも知れぬ。とはいえ描写はリアルで清々しい。

さて辻蒼石が描く「白雲変幻図」は、ほとんどこの詩そのままではないか。絹をサテンに織りなした細長い画布に、想いの外に多彩な色を用いて描いた山と雲。翠微も淡緑も深青も見てとれる。何より「呑吐」という雲のダイナミックな動きが上手く捉えられている。山は雲を吐き、雲は山を呑む。その雲海を見下ろすように、確かに身は妙高峰にあるではないか!

目線は、描かれた手前の山よりは相当に高い位置からの俯瞰だ。絵の山雲よりも、はるかに高いであろう妙峰の頂きにいて、絵の世界を見下ろしている。絵を見ているはずの我々もまた、描き手と同じく別の山上から山雲を見下ろしている。つまりこの絵は、我々を呑み込み、包み込んでくる。この絵を前にする時、我々は元好問のいう通りに「この景ただまさに天上にあり。あに知らんや身は妙高峰にあるを」となるのだ。

しかしよく見ると、手前に描かれた山は下から見上げた目線だ。全体は俯瞰しているのに、前景は見上げる山塊。すると我々はまず前山に近づいて見上げ、そこから飛翔して山を越えるということか。まるでドローンから撮る映像のように、あるいはあたかも我々がドローンそのものであるかのように、空中に浮かび上昇して山を越える。

前山を飛び越えると眼下には雲海が広がる。しかも雲は動いている。奥に聳える山に向かって、這うように蠢き湧く。その流動する雲を見下ろしながら、我々は天空を駆ける。

奥の山々が近づく。雲とともに目の下に見える山々。だがやがて、奥に飛ぶにしたがって、目線よりも上に登場する山々。そして主峰は、明らかに見上げる山容。なだらかながらも雪をいただき、近くなるにしたがって見上げる視覚となって、またまた天空を馳せて越さねばならぬ高峰。ひと筋の雲が山頂をよぎる。下から見れば噴煙のようですらある。

その主峰のさらに奥には、はるかにどこまでも広がる空、天空。

この絵の世界に入り込めば、もはや「妙高峰」という定点から見ている山雲ではあるまい。我々自身が天空を駆け巡って、次々と眼前する山と雲が、同一画面に展開しているのだ。「身は妙高峰にある」のではなく、「身は天空を駆け」ているのだ。駆けているのだから、当然視点も動き時間も動いている。つまりは「時空を駆ける」絵画なのだ。

東洋に伝統的なこの絵画は「山水画」と総称されるけれど、山水を眺めた絵ではなく、山水世界に入り込んで、山水に包まれて描く絵こそを「山水画」と呼ぶ。それは精神論ではなく、現実のリアルな感覚から生まれる。高いものは見上げ、低いものは見下ろし、遠くは眺める。それが同一画面に表現されるとき、描かれた山水世界が、観ている我々のところまで出てきて、私たちを取り込んでしまう。取り込まれた私たちは、描かれた通りに見上げ、見下ろし、眺め、時空を動きまわる。主観でしか見えない絵画世界。客観を許さぬ不可思議な絵画!

現代人はあまりに西洋絵画の技法に馴染みすぎて、遠近法のくびきから逃れられないでいる。遠近法は、動かぬ自分の定点から自然を客観視しようとする。高い山も遠ければ小さいと、固定カメラの目線で考える。いわゆる「風景画」だ。だがドローンのように自分が動くとどうなのか。遠くの高いものも近づけば見上げ、近くの低いものは見下ろす。動点から描く三遠法という東洋画の技法は、「山水画」という「入り込み、動き回る」目線からの絵画を形づくった。するとこの辻蒼石の絵は、まさにドローンが捉える昇り下り、見上げ見下ろす映像そのままではないか。我々はドローンとともに天空を駆ける。これぞ「山水画」というものの「入り込み、動き回る」目線の教科書ともいうべきもの。

こう見てとると、もはや絵の中に大胆に入り込んだ賛こそが相応しいと思えてくる。

「我は愛す山中に坐すを」から始まる明の高攀龍の「静坐吟」をこの絵の賛に加えるなら、雲の下にあるであろう崖の岩上に座るという、描かれていない映像が映しだされる。

青松影寂寂

青松 影は寂寂

白雲出遅遅

白雲 出づること遅遅

獣窟有浚谷

獣窟 浚谷にあり

鳥栖無卑枝

鳥栖 卑枝になし

万物得所止

万物止まるところを得

・・・ ・・・

常得中心怡

常に心のよろこびにあたるを得たり

山中に座れば、白雲の起ち昇るが見える。獣は深い谷に住み、鳥は低い枝には巣をつくらぬ。すべてのものは在るべきところに在る。

そうあることこそ人間の本当のよろこびと言えるのだ、と自得する五言詩。

変幻する山雲も、それがそうあるべき変幻なのだと、SDGsの基礎になるような思想の深まりが、この絵を一層魅力的にするだろう。ドローンで白雲中に分け入り、山中に着地して見る達観の世界。描かれた時空の動きから入り込んだ描かれない世界。賛という文学が美術と出会い一体となって、新たな時空と表現をつくりあげる。

もしさらに賛を加えるなら、乾隆帝の「護雲荘」の詩はいかがだろう。雲に護られた山荘。雲の下に山荘があると思い定め

夏山能出雲

夏山よく雲を出だす

雲出山還護

雲出でて山また護る

・・・ ・・・

分明点筆処

分明なり筆を点ずるところ

迴望失帰路

めぐり望まば帰路を失はん

絵に描き加えるものははっきりしている。帰り道。帰り道を描き足さないと、白雲に閉ざされてわからなくなるから…

絵の中に入り込んで、もう一度絵から出ての一言。なんとまぁシャレた言い様だろう!

まことに乾隆帝こそは、賛の名手と言うべきだ。

さて、かかるが如く「山水画」は「風景画」とは違う。見る者は画中に入り込み、天空を駆けるのだ。そうして賛は、描かれていない、もしくは見えていない場所にまで入り込んで、さらなる時空を体験させてくれるのだ。山水と賛と。恐るべし!

佃 一輝(つくだいっき)

一茶庵宗家。著書に『文人茶粋抄』『煎茶の旅〜文人の足跡を訪ねて』『おいしいお茶9つの秘伝』『茶と日本人』(2022年3月新刊)などがある。

< 4|ほととぎす 鳴きつる方 を読む