relay essay|連閏記

18|風祭せな

梅原賢一郎(美学・詩人)

執筆は早朝からすることにしている。けれども、よく眠れないまま、朝を迎えてしまうことがある。人類はというべきか、眠りをやたら難解にしてしまったようだ。机にむかっても、いっこうに、筆はすすまない。そういう日は、見切りをつけて、さっさと、外へ出かけることにしている。

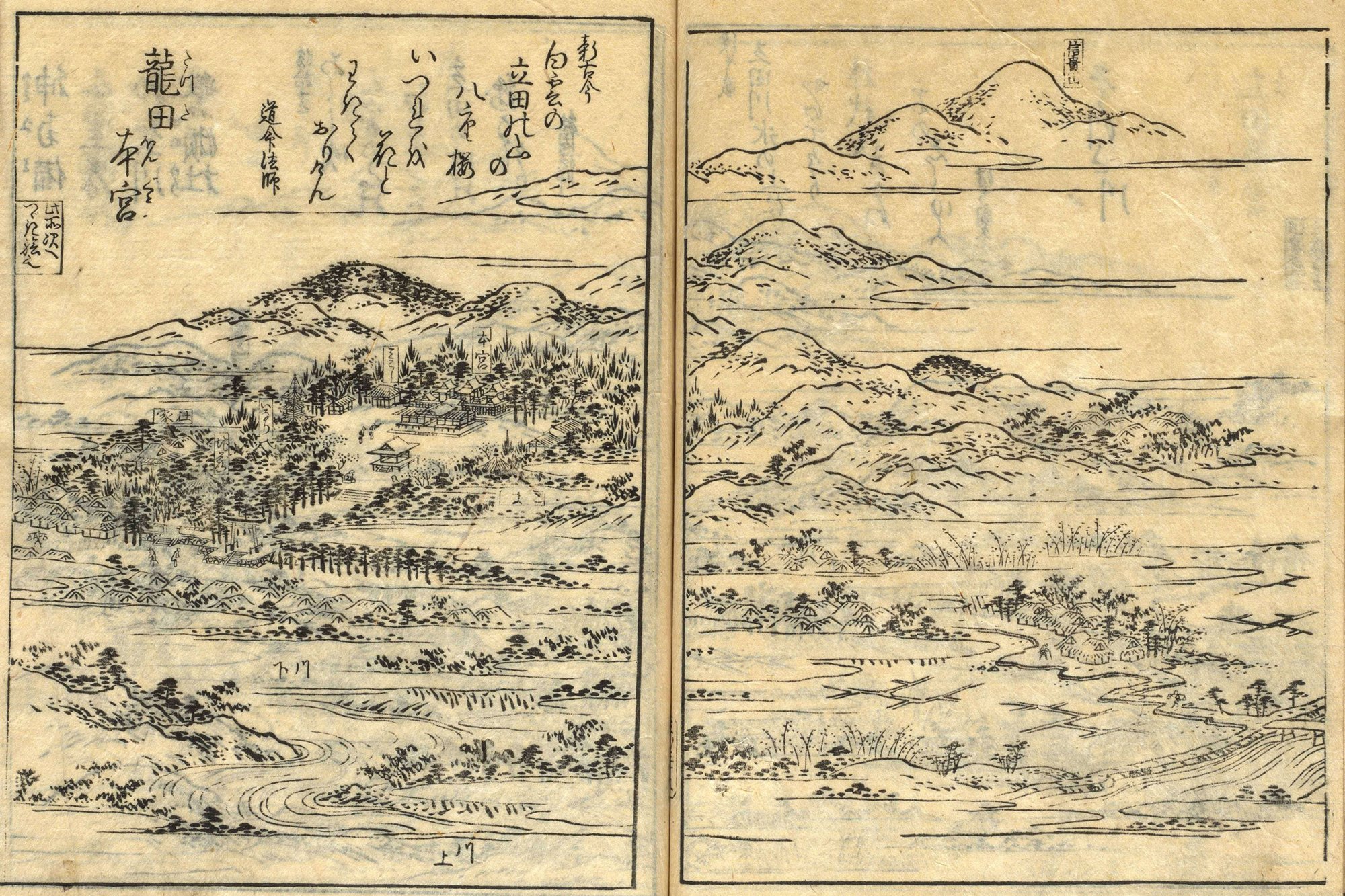

そうして、ある朝、龍田大社へと向かっていた。ナイーヴな心が、ふと、風に出会えないかと思った。それに、さきごろ読み返した宮澤賢治の『風の又三郎』が微妙に影響していたことも否むことはできないであろう。また、このあたりで、風の神といえば、名にし負う、龍田大社である。

京都駅から、JR奈良線、大和路線と乗り継ぎ、大和川沿いの三郷駅で下車し、ぐるっとまわりこむように、坂道をひたすら登っていった。小高い丘に鎮まる社にたどり着き、参拝をすませ、境内をめぐった。風のなににも、まだ、出会えていないと、焦りのようなものを感じはじめていた。

そうこうするうちに、ある歌碑に目がとまった。万葉歌人の歌のようであった。このように彫られていた。

島山を い行き巡れる

川沿ひの 岡辺の道ゆ

昨日こそ 我が越え来しか

〈島山〉とは、そのなかを川が蛇行し、島のように見える山のことである。〈い行き〉の〈い〉は、動詞に付いて、語調を調える、接頭語である。〈島山をめぐって流れる、川沿いの岡辺の道を通って、わたしが越えて来たのは、昨日のことであった〉。

いま歩いてきたばかりの周辺の地形と、歌のなかの情景とが、あまりにも一致していることに、新鮮な驚きをおぼえた。

一夜のみ 寝たりしからに

峰の上の 桜の花は

瀧の瀬ゆ 散り落ちて流る

〈瀧〉とは、上代では、川の流れの急なところのことである。いわゆる滝のことではない。〈たった一夜、寝ただけであるのに、山の嶺の桜の花は、急流の瀬を、散り落ちて、流れていく〉。

そうか、季節は桜のころなのだ。一夜にして散ってしまう、桜の花への哀惜は、今も昔も変わらない。それにしても、散り散りになった花びらが、急流を、流れ落ちていく、なんと烈しい画であることか。

君が見む その日までには

山おろしの 風な吹きそと

うち越えて 名に負へる社に

風祭せな

〈君〉とは、だれなのか。身分の高い人なのであろう。〈君が見るであろう、その日まで、どうか、山おろしの風よ、吹いてくれるなと、山道を越えて、風の神を名に負う社に、お詣りし、風祭りをしたい〉。

〈風祭り〉の文字に反応したのかどうか、定かではない。しかし、そのとき、なにかがストンと落ちた。かたわらで、風がよぎった。さわさわと、境内の木々の葉が揺れていた。見あげた空にも、風が舞っていた。からだのなかを、風が吹き抜けるようであった。

思いのこすことはなにもなかった。いそいそと、川沿いの駅まで、おなじ坂道をおりていった。昼下がりの駅は、ことのほか、閑散としていた。

どういうわけか、おなじ路線を引き返して、そのまま、家に帰ることだけはしたくなかった。おのずと、大阪方面行きのプラットホームに立っていた。大和川に沿って走る電車は、低地になるにしたがって、乗降客を増やしていく。そして、「あべのハルカス」が、車窓から、ちらちらと見えるころには、大都会の谷間を縫って走る鉄道車両に、すっかり、変貌していた。

天王寺駅で、大阪環状線に乗り換えた。途中、鶴橋、京橋、天満と、昼飲みの大衆酒場がちらついて、下車の欲望にかられた。「精進落とし」という、都合のいい殺し文句も、脳裏に貼りついた。しかし、どうにか、大阪駅までたどりつき、JR京都線に乗り換え、出発地点の京都駅にもどった。

こうして、三府県をぐるっと円を描くようにして、めぐってきたことになる。この回り道は、いったい、風のなせるわざであったかどうか、わからない。

ただ、睡眠に悩まされていたことなど、とうに吹っ飛んでいた。執筆できなかった負い目も、帳消しにされていた。

(文中の歌は、朝廷に仕えた、万葉歌人、高橋虫麻呂の「龍田越えの歌」のうちの一首である)

< 17|日本製? 海外製? を読む