relay essay|連閏記

35|異文化交流と鳴門の渦

杉本彩子(イラスト・造形・文筆)

祖母の故郷、徳島に行った。祖母が東京に来たのは百年も前なので、この街で過ごしていたのは大正時代、痕跡などあるわけがない。街の様子もさま変わりしているはずだけど、あながち祖母の眺めた風景と変わっていないのかもしれないと思えたのは、おそらく街を見守るように聳えている眉山のせいだ。

ソウルの南山もそうだけど、ランドマーク的な小さな山をいただく街は羨ましい。日々の暮らしに追われて自分を見失いそうなとき、ちょっと登れば程よい距離から日常を眺められる。わざわざ登らなくても良いかもしれない。情報の渦に溺れそうになっても、街が目まぐるしく変化しても、ふと見上げたときに変わらぬ山の姿がそこにあれば、それだけで心の軸になるような気がする。

街の中心に大きな川が流れているのも良かった。新町川にかかる橋からは、昼も夜も眉山を眺めた。そのなだらかな稜線はまるで街を抱きかかえる両腕のような包容力を感じさせる。三人姉妹の末っ子で父親を早くに亡くした祖母は、先に上京していた姉を頼って二十歳そこそこで東京に出てきたらしいけど、こんなに優しげな街を離れることに淋しさを感じなかったのだろうか。

徳島では市内に住むKさんが街を案内してくれた。中でも鳴門市ドイツ館は興味深かった。第一次世界大戦のドイツ兵捕虜が収容された板東俘虜収容所の資料が陳列されている。収容所の所長だった松江豊壽(とよひさ)氏がハーグ条約に則り捕虜の人権を尊重したのは、自らが戊辰戦争で敗北し「朝敵」の汚名を着せられた会津藩士の子弟に生まれたからだそう。敗者に対して理解と労わりの心があったのだ。

そんな所長に職員たちも共感し、この収容所では捕虜たちの文化活動が多いに奨励されたという。けれどその文化レベルが半端じゃない。パン焼きのかまどはドイツ式につくり直し、美味しいパンを焼く。複数のオーケストラ楽団は頻繁に演奏会を開催し、衣装や大道具までも手作りする本格的な演劇も上演された。公演プログラムは繊細で美しいデザインの多色刷りの謄写版印刷で刷られていて、それらもすべて捕虜たちの手仕事なのだ。

近隣にある四国八十八箇所霊場一番札所の霊山寺では、美術作品や工芸品の博覧会が人気を博し、まだ珍しかった洋菓子やソーセージが喜ばれた。捕虜たちも進んでお遍路さんをもてなしたとか。大麻比古神社境内には地元住民のために設計、建設されたアーチ型の石組みの橋が今も残っているという。料理、音楽、演劇、デザイン、美術、工芸、建築と、それぞれの技術が高すぎる。ドイツ兵たち、一体何者? と驚いたが、もしかしたらどんな人も、ひとたび創造の喜びの中に身を置けば、非凡な才能の発揮するのかもしれない。

企画展示室には、その後、故郷へ帰らず神戸などで一生を終えた方たちのことにも触れられていた。いつの時代でも異文化交流の話にはこみ上げてくるものがある。戦時下なら尚更だ。当時、少女だった祖母のもとにも、こうした国際交流の気風が届いていたなら良いなと微笑ましく想像した。

帰りに寄った小料理屋のおかみさんに、その日周った徳島の話をすると「何もなかったでしょ?」と笑っていたが、いやいや素敵なところです。川沿いを歩きながらホテルに帰る道は、夜風が気持ち良かった。「この街なら住めるかも。ここに先祖もいたのだから風土的にも免疫はあるはずだし」なんて、珍しくそんなことを考えたのは、心の拠りどころが欲しかったのかもしれない。

翌朝モーニングを食べに入った喫茶店は、朝から地元の人たちの社交場として賑わっていた。東京で外食の朝ごはんを友達と食べることはまずない。まるでマレーシアのイポーで朝食の飲茶を食べに入った屋台みたいだ。ローカルな雰囲気にワクワクしたのも束の間、耳に入ってくる隣のおじさん二人連れのメインテーマは、先日亡くなった国民的な野球監督の相続の心配だった。余計なお世話もいいところだ。ゴシップメインの会話の中には、時折しれっと民族差別的な放言が織り交ぜられる。朝から気分が悪くなる。

やっぱりここには住めないかも……。お呼びもないのに、ひとりで勝手に悦に入り、ひとりで勝手に却下する。私こそ何様なのか。もしかしたらマレーシアの屋台で飲茶を食べていた地元の人たちだって、似たような話をしていたかもしれない。庶民の活気の潤滑剤なんて、たいていどこでもゴシップ話が定番なのだから。

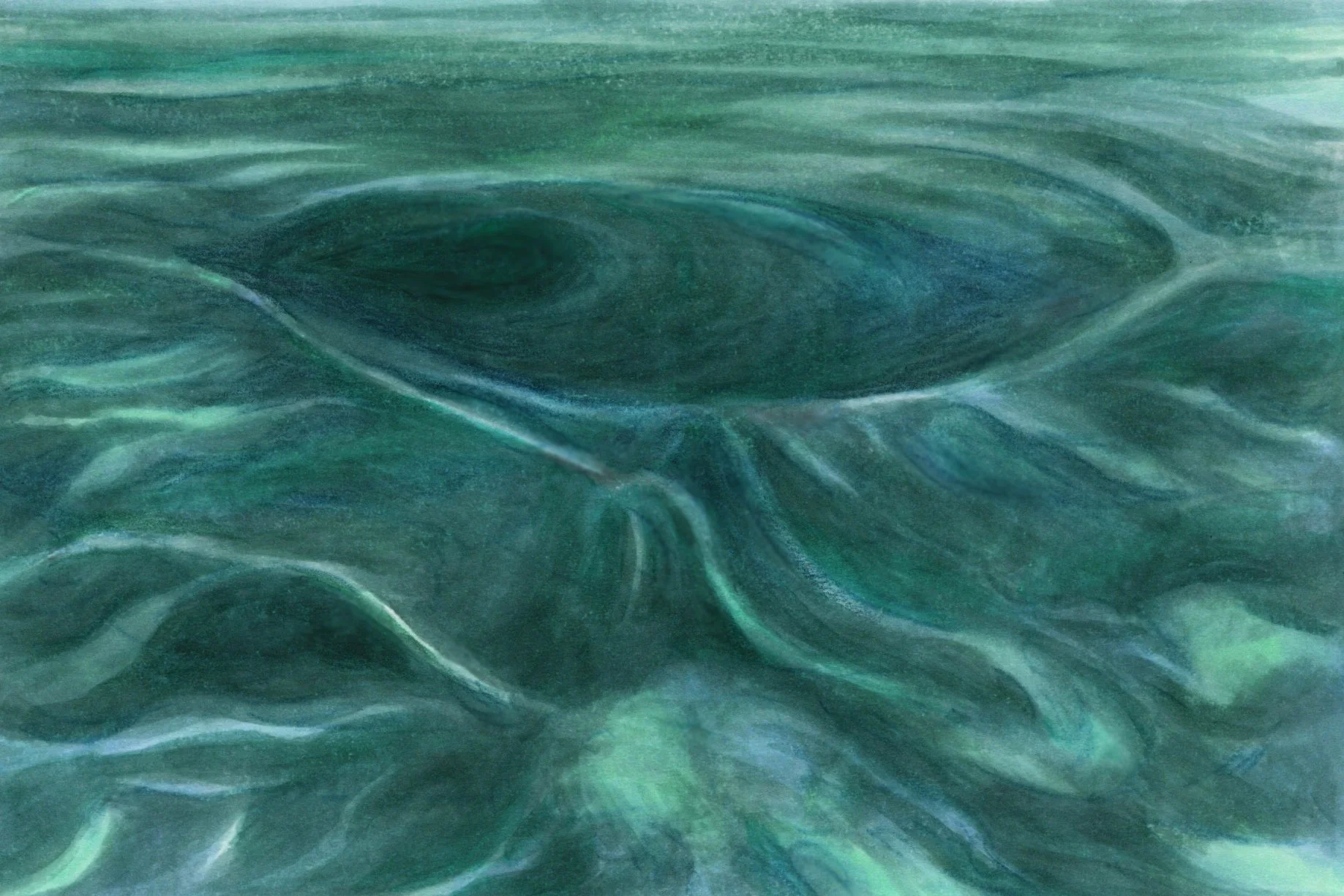

初めて訪れた鳴門の渦潮は、思っていたより小さかった。けれど和歌山湾と瀬戸内海の潮が合流するこの海域にだけ発生する無数の小さな渦たちに、まるで生き物のような意思を感じ、いつまでも面白く眺めいった。

文化だって、異なるもの同士が出会ったときに一番いきいきと輝くのだ。私たちが「伝統」と思っているものの多くは、思っているより歴史が浅い。それは無数の異文化交流の結果、強度を増して生き残ったものたちだから。

< 34|紙の本とからだ を読む