relay essay|連閏記

36|言葉を探して

木村英昭(journalist)

ボブ・ディランの“Blowin' in the Wind”を「風に吹かれて」と訳すなんて、とっても素敵。ヘミングウェイの“For Whom the Bell Tolls”なんて『誰(た)がために鐘は鳴る』なんですもん。シビれますよね。映画の“Bonnie and Clyde”に至っては『俺たちに明日はない』。翻訳者に嫉妬するしかないです。それが今じゃ、僕の大好きなオアシスの名曲“Don't Look Back in Anger”は「ドント・ルック・バック・イン・アンガー」だし、映画“Men in Black”なんて『メン・イン・ブラック』でしょ。そりゃあ、そうなんですが。いくら英語が国際語だからと言っても……。やはり、サリンジャーの“The Catcher in the Rye”は『ライ麦畑でつかまえて』です。僭越ながら、新訳を『キャッチャー・イン・ザ・ライ』とした村上春樹には少々残念な気持ちです。

僕は翻訳のプロではありませんが、辞書を頼りにどう外国語を日本語に移し変えるかという作業はなかなか楽しいもので、先人たちの労苦も偲ばれます。

ただ、外国語を由来にしている言葉を使っていると、日本語で話しているのに困ってしまうことはみなさんにはありませんか。

仕事柄、よく「ジャーナリズム」という言葉を使わざるを得ないのですが、同業の人と話していてもどうもその言葉の共通理解に立っていない気がすることがままあります。ましてや一般の方に「今はジャーナリズムの危機なんです」といろいろと説明しても、「ジャーナリズム」という言葉自体にピンとこない人も多くいらっしゃいます。

「どう説明すればいいんだろう」と困っていたとき、哲学者の鶴見俊輔のこんな一文に出会いました。

明治以後の舶来の言葉としての「ジャーナル」(ジャーナリズム、ジャーナリスト)は、毎日の記録としてとらえられることがなくなり、市民が毎日つけることのできる日記との連想を断ち切られて、新聞社あるいは雑誌社などとの特別の職場におかれた者の職業的活動としてだけとらえられるようになった。ジャーナリズムはこの時以来特権と結びついたひとつの活動としてとらえられるようになった。(鶴見俊輔, 1965, 「解説 ジャーナリズムの思想」『現代思想体系12 ジャーナリズムの思想』筑摩書房, 8.)

鶴見は米国暮らしが長かったので、“journalims”とカタカナの「ジャーナリズム」がどうも違うんじゃないかと思ったんでしょう。この「ジャーナリズム」という言葉を調べてみたくなりました。

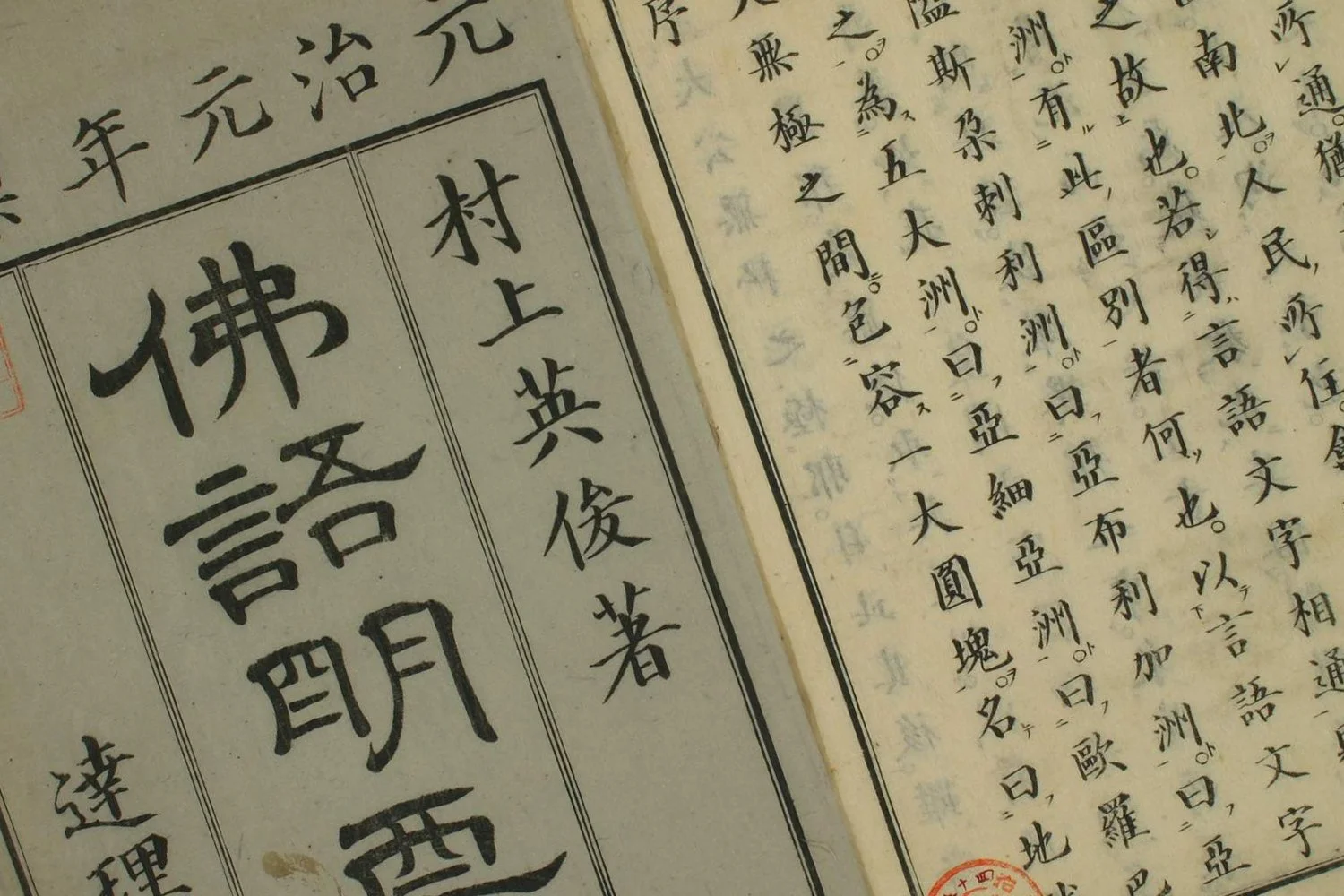

日本で初めてこの言葉が登場するのは仏日辞典の『佛語明要』とされています。明治政府が誕生する4年前の1864年に刊行されました。原本は早稲田大学の図書館に所蔵されています。この『佛語明要』によれば、journal は「日記」、journalisme は「日記者ノ法」とあります。isme を「法」、つまり「道理」「教え」といった捉え方です。現代なら「主義」でもいいかもしれません。鶴見の指摘した「日記との連想」を正しく記載しています。正確な訳です。その7年後の『官許仏和辞典(Nouveau dictionnaire Français-Japonais)』(1871)にも「日記」という日本語訳を充てています。安直にフランス語の“journalisme”をカタカナの「ジャーナリズム」にしてないところは、この辞書の編者はすごいです。一生懸命、日本語を探したと思います。

興味深いのは、お伊勢参りが大流行した江戸期の1830年に、英国人によって初めて編集された英和・和英の対訳辞典『An English and Japanese and Japanese and English vocabulary』です。人体や住居、貨幣、軍事などテーマごとに整理していますが、「J」の項目には“Journalism”はありません。なぜないのか。それはこの辞典の成り立ちが示しています。当時の日本で流通していた辞書など十数冊の書物を元に作ったからです。江戸時代にはまだ新聞社もない時期ですから、“journalism”に対応する言葉が日本にはなかったのは当然のことでしょう。抽象的な理念や原理を示す言葉は、それを支える活動があってこそ生まれてくるものだなと思いました。。

1870年代から現在の朝日新聞や毎日新聞などが創刊され始めるようになると、『雙解 英和大辭典』(1899)に“journalism"が載ります。英和辞典ではこの辞書が最初に“journalism”を載せた辞書でしょう。そこには、「The keeping of the journal; the profession of editing, or writing for journals. 新聞事業, 日記ヲ掌ル, 日報ヲ書ク」。新聞社を指す経営事業体を含意する説明が出てきますが、「日記」は残っています。

さらに時代を下っていきましょう。

『新らしき言葉の字引』(1918)は「【ジャーナリズム】 journalism 新聞調、雜誌式、新聞中心、雜誌向き、などいふ意味 【ジャーナリズムの文藝】新聞雜誌の雜報記事的の文藝といふ意味。純文藝でないことは明かで、例をあげれば「天民式」(其項參照)の描寫はそれである。又、第二義として、文藝上の運動又は傾向が、新聞・雜誌によつて動かされる事をいふ。まじめな要求に影響された文藝ではなく、雜誌・新聞によつて流行を作られる不眞面目な文藝といふ意味」、『改修言泉 第三巻』(1922)は「【名】新聞・雑誌に適合せる方式。じやあなりずむの文藝 【句】新聞・雑誌の雑報記事風の文藝。眞面目なる内心の要求より出でしにあらずして、新聞・雑誌によりて、流行を作らるる文藝」。

意味不明です。頭を抱えてしまいます。たった50年ほどで、ついに、“journalism”は、不真面目で人を小馬鹿にする意味合いを持ち、それが辞書に記載されるようになってしまいました。ため息が出てきます。どうしてこんなことになったのでしょう。権力を監視(watchdog)し、公共に奉仕(public service)するのが僕たちの仕事なのに。それに、もうこの時期には、“journalism”の日本語訳を断念して、「ジャーナリズム」というカタカナで置き換えてますね。“physics”を物の理(ことわり)、「物理」と訳した先人には「よくぞ訳した」と拍手を送りたい気持ちになりました。

この時代の雰囲気を表す読売新聞の記事がありました。見出しは「文壇無駄話 現代主義とジャアナリズム」。そこにはこう書かれています。

さうして此の現代主義は、思想界に於ては、常に主としてジャアナリズムの形をなして發現する。或はジャアナリズムを方便として發現する。故の高山樗牛氏が評論に覇を稱へてゐた頃、樗牛氏にケチを付けんとする者は『あれはジャアナリズムだ』『高山は雑誌記者だ』と言つた。(中略)今日の自然主義文學或は自然主義評論にケチを付けやうとするものは、また『ジャアナリズムだ。』と言う。けれどもそれは說者に、現代を正當に理解し鑑賞する能力の欠けていることを稱するに過ぎない。(1909年12月19日付朝刊 日曜付録)

要するに、今から125年ほど前には、「お前の母さん、デーベソ!」みたいな意味が「ジャーナリズム」という言葉で使われていたんでしょう。今風に言えば、「マスゴミ」に当たるでしょうか。嫌になってきます。

それでも1930年代になると少し揺り戻しも出てきます。「新聞文學、新聞雜誌業」(『1931年版 新聞語辭典』、1930)、「新聞道、新聞調、新聞中心主義、雑誌式、雑誌向き、などの意味」(『モダン用語辭典』、1932)、「第一義的には新聞雑誌等定期刊行物の總稱である。第二義的には新聞的なる思潮、卽ちその時代に最も普通關心的なる思潮を意味する。その價値は一時的ではあるが普遍的である」(『大百科事典 第十二巻』、1932)などです。

とは言え、同時期の『大辭典 上巻』(1935[覆刻版1974])には「一. 新聞業。操觚業。二. 新聞・雑誌向の記事。三. 讀者大衆の歡迎を記事の價値標準とし、場當り俗受のする興味本位の記事を掲載する新聞・雑誌經営上の一主義」と記述されます。

東京朝日新聞の著名な記者だった杉村楚人冠は「日本でジャーナリズムといふは、賣行がよくて金にさへなるなら、どんなことでも書かうといふのをいふ。ジャーナリズムといふ英語も知らぬ奴原(やつばら)までが、人並みらしくジャーナリズム呼ばゝり、笑はせてはいけない」(「山中説法」『楚人冠全集第十一巻』、1938、37頁)と、憤懣やる方無しのようです。僕もその気持ち、わかります。

そして、新聞は戦争のたびに発行部数を飛躍的に伸ばしていきます。大本営発表の戦争翼賛新聞へと成り果てていきます。

さて、最新の『広辞苑』(2018)の「ジャーナリズム」の説明を見てみましょう。期待しましょう! 「新聞・雑誌・ラジオ・テレビなどで時事的な問題の報道・解説・批評を行う活動。また、その事業や組織」。ビミョウ……。

そこには「権力の監視」もなければ、「公共への奉仕」という重要な理念は記述されていません。行為に限定した意味を書いているだけです。その行為を駆動させている一番大事な理念こそが“journalims”のはずなのに。そこを書いていないとは。『広辞苑』はおかしいと思います。

さて、これまでみてきたように、辞書は刊行された時期に使われている言葉を生み出した社会の実態や情勢、諸関係を色濃く反映しているタイムカプセルだと言えるでしょう。僕たちの歴史が封じ込められています。

僕の仕事で言うなら、「ジャーナリズム」という言葉は翻訳に失敗した言葉だと思います。これはとても怖いことで、翻訳に失敗したということは、もしかしたらその言葉を支える理念やそれに基づく活動が日本には存在しない可能性があるからです。

仏作って魂入れず、とは「ジャーナリズム」という言葉のためにあるのかもしれません。「ジャーナリズム」が正しく辞書に記述されるようになったとき、僕たちの社会はいかばかりかでもより良い社会になっているかもしれません。そのときに初めて「ジャーナリズム」は母語になったと言えるでしょう。僕もいい記事を書いて少しでもそれに貢献していきたいと思っています。もっとも、そのときは、“physics”が「物理」と訳されたように、もしかしたら“journalism”には別の日本語が充てられるかもしれませんが。

みなさんも、自分の気になる言葉があれば、その源流を訪ねる旅に出かけてみませんか。大丈夫です。先人が編んだ数多の辞書があなたを導く羅針盤になってくれます。

< 35|異文化交流と鳴門の渦 を読む