忘れものあります|米澤 敬

6|石の声を聴く

四国には、東西方向に巨大な断層帯、中央構造線が走っている。本州中央を南北に貫く大地溝帯(フォッサマグナ)とともに、列島の根幹をなす地質構造である。だから四国からは多様な岩石が産出する。香川の庵治石はその代表だろう。イサム・ノグチによって世界的に知られるようになった花崗岩、ないし花崗閃緑岩である。庵治石は特に粒子が細かいために風化に強い。北海道の南には黄金道路と呼ばれる花崗岩を切り開いた道路がある。こちらは同じ花崗岩でも粒子が粗い。つまり石英や長石などの造岩鉱物の結晶が大きいので、風化しやすいのだ。黄金道路の呼称はその白い断崖が陽光を浴びて金色に輝くためだと思っていたが、実はその風化しやすい性質により工事費用が膨らんで、まるで黄金を敷いたほどになったことによると知り、ため息が出た憶えがある。

話を戻すと、香川では、もう一つ特徴的な岩石が産出する。その名も讃岐石(岩)。サヌカイト(Sanukite、Sanukaito)とも呼ばれる。こちらは緻密な輝石安山岩の一種である。古代にはガラス質の黒曜石とともに、石器として用いられた。叩くと澄んだ音がするため、カンカン石の異称があり、現代でも玄関の呼び鈴代わりに使われたりもする。

土取利行さんは、その香川で生まれたパーカッショニスト。フリージャズ・ミュージシャンであり、ピーター・ブルック国際劇団の音楽監督も務めている。アジアやアフリカをはじめとする民族音楽のフィールドワークや日本の有史以前の音世界の探求を行うなど、その活動は多岐にわたる。銅鐸や縄文土器の楽器としての可能性を探り、野外での演奏も行ってきた。サヌカイトの演奏は1980年代からの試みだ。現在は他にもサヌカイトを楽器として使うミュージシャンはいる。ただしそのほとんどは、調律した石を用いる。つまり石を木琴や鉄琴のように叩くわけだ。クラシックでも、ポップスでも、艶歌でも演奏できる。しかしそれでは、ただ耳に新鮮に響く音色を取り入れたにすぎない。シンセサイザーの合成音で十分だと思う。

1オクターヴを12等分する平均律については、古くから中国やインド、そして日本でも発想されてきたが、それぞれの地域の音楽の主流になることはなかった。ヨーロッパでは16世紀あたりから盛んに用いられるようになったようだ。世界を数字で記述しようとする試みが一方でニュートン物理学を生み出し、他方で平均律に帰結したとも言える。そして18世紀初頭のピアノの登場とともに、平均律はヨーロッパを席巻する。平均律と平均律に調整されたピアノは、西洋音楽を爆発的に発展させ、あたかも音楽のグローバル・スタンダードであるかのように振舞っている。

ニュートン物理学が世界の一面しか記述できないように、平均律も万全ではありえない。平均律と身体感覚の間にはズレがある。その地域の文化や風土によって、そのズレ方は異なっている。ヨーロッパにしてから、その初めより平均律に懐疑的な意見も少なくなかった。現在、アジアやアフリカのポップ・ミュージックを聴いた時、欧米のそれとは異なる後味が残るのは、まだそこにズレが生きているためなのかもしれない。

ところが日本では、文明開化の名の下に初等教育から西洋音楽が取り入れられ、平均律を聴く耳、五線譜を読む能力を持つことが強制されてしまった。維新以前の音曲や風土に根ざした歌謡までもが、五線譜で記録され、ズレが帳消しにされた。それでもしばらくは、身体にはもともとの音律や拍子の感覚が残り続けた。ある時期までは、ロック・コンサートでも聴衆の手拍子が前拍になるということがしばしば起こった。かろうじて残っていた日本の拍子感覚を無効にしたのが、いわゆる打ち込み(プログラミング)によるリズム生成である。YMOが一定程度、欧米でも評価されたのは、そのあたりに理由があるのかもしれない。

とはいえ、クラシックやポピュラー・ミュージックも平均律や五線譜そのままで演奏されるわけではない。また一時、各地の民族性に根ざした音楽に注目が集まり、ワールド・ミュージックの名でちょっとしたブームにもなった。ただし商品化されたワールド・ミュージックは、結局平均律に翻訳されたものが多く、一過性の流行に終わった。土取さんは、早くからそんな音楽状況を批判し続けてきた。当然、演奏するサヌカイトは未調律である。

5月の満月の夜は、天からの力が最も強くなるとされ、京都の鞍馬では五月満月(うえくさ=ヴァイシャーカ)祭が行われる。今年の5月16日の満月の夜には、讃岐観音寺の有明浜で、土取さんによる通算3度目の(おそらく最後になる)野外におけるサヌカイト演奏の映像収録が行われた。基本的には観客はなし。日没時に第1回目のセッションがスタートした。曇天ではあったが、日輪の一部が雲間にのぞき、西の空が複雑に色彩を変化させた。

実は、調律されていない楽器によるフリー・インプロヴィゼーションということで、途中で退屈してしまうのではないかという懸念があった。しかし調律されていないからこそ、思いもかけぬ音の物語が展開し、空と海とのときにダイナミックで、ときに繊細な応答に1時間以上にわたって没入していた。

2回目のセッションは、満月を戴いてという予定。日没後、雲はどんどん厚くなり、予報では雲が再び途切れるのは、深夜12時以降とのこと。文字通りの月待の夜となった。予報通り夜半をだいぶ回った頃、朧ながら満月が現れ、見え隠れする月の光のもとでセッションが始まった。潮風の湿気を吸ったサヌカイトの響きは夕方ほどには澄んでいなかったが、雲を通して見る月のようで、それはそれで似つかわしいものに思えた。

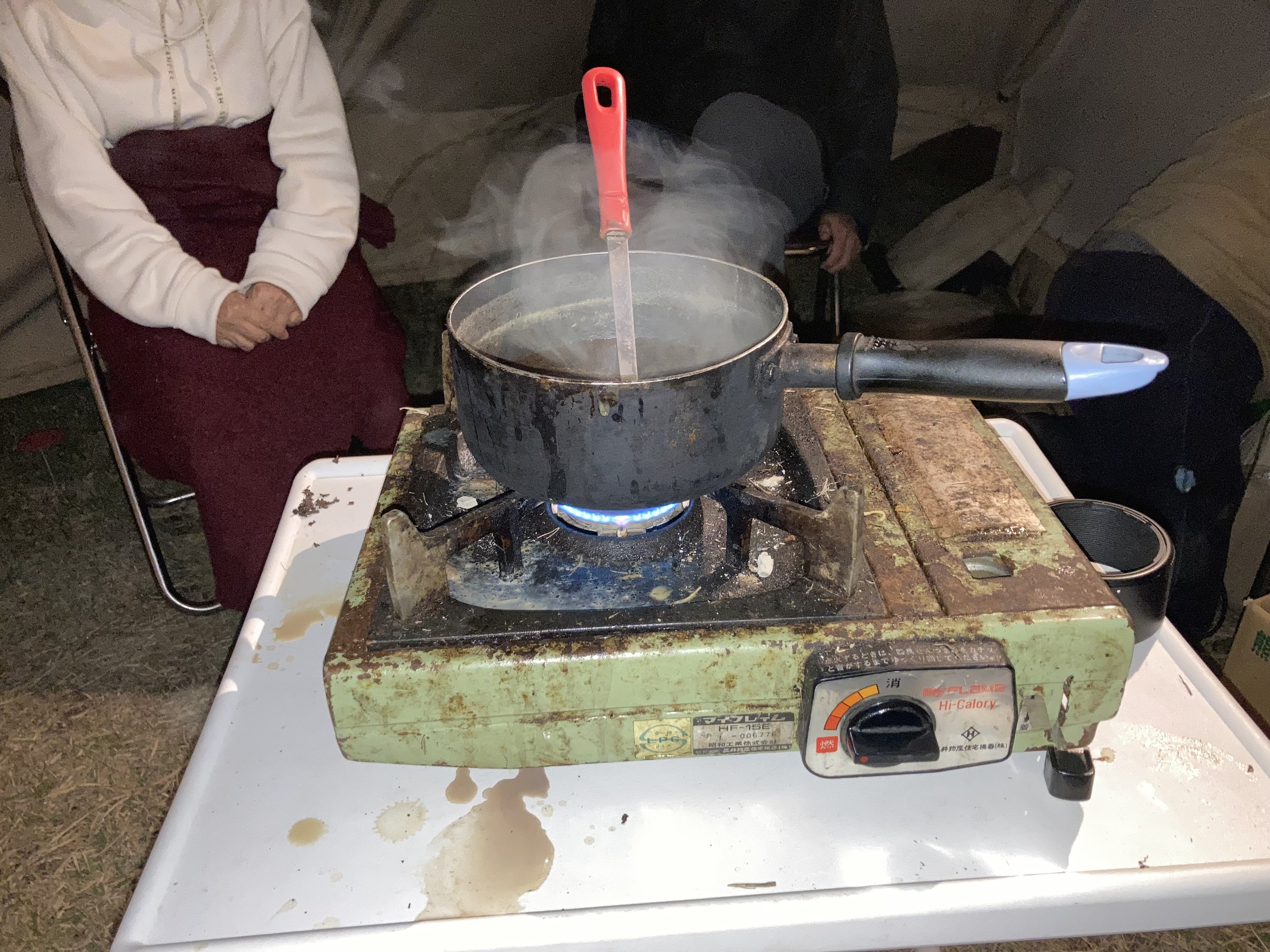

夕刻と深夜のセッションの間は、ひたすら待つだけの時間だった。5月中旬ではあっても、足元から冷えが這い上がってくる。スチール撮影を担当する小笹純弥さんの大ぶりのテントに潜り込んだ。小笹さんは学生時代にカムチャッカ大学に留学し、現在はロシア語の通訳をしながら、北海道を中心に各地を移動して写真を撮り続けている。ほとんどがテントでの暮らしだという。かたちの生成をテーマにしたそのポートフォリオも印象的だったが、テントの中で振る舞われたチャイが忘れがたい。

たっぷり甘い舌を焦がすほどのチャイが冷えたからだに心地よかったのはもちろん、何より草臥れ果てたコンロで湯を沸かし、茶葉を入れ、ミルクを注ぎ、砂糖を混ぜる、その手際から目が離せなかった。おそらく何百回、何千回とテントの中でチャイを淹れてきたのだろう。所作に無駄も迷いもない。丿貫や売茶翁のことをついつい思ってしまった。

音楽と茶の湯のはじめの一歩に立ち会ったような、朧な月の夜だった。

米澤 敬(よねざわたかし)

群馬県前橋市出身。小学校ではは新聞委員、中学校では放送委員をつとめ、高校では生物部に所属した。以後、地質調査員、土木作業員、デザイナーを経て、現職は編集者。

< 5|蔵の中の森 を読む