忘れものあります|米澤 敬

27|平面は平面に

お絵描きの好きな子どもだった。夕食後にはテレビを横目で見ながら、母親がとっておいてくれた新聞の挟み込みチラシの裏に、動物や汽車を何枚も描くのが一日の終わりの楽しみだった。学校でも授業はそっちのけ。ノートや教科書の余白は、落書きで埋まっていた。落書きしないのは図工の時間くらいである。同級生にはめっぽう絵の上手な男子がいた。上手というのは本物そっくりということである。彼の技量には、嫉妬もしたし、すごいとも思ったものの、絵そのものは、なぜかあまり印象に残るものではなかった。

春の野外写生で、桜を描いたことがある。曇天の下の桜の花はピンクというよりグレーに見えたので、そのように彩色したら、悪評だった。先生が花丸をつけたのは、鮮やかなピンクの桜の絵だった。また交通安全ポスターの課題では、車に轢かれた男の子が血を流し、内臓がはみ出している姿を描いて、顰蹙を買ったこともある。写実やリアルということを、どこかで勘違いしていたのかもしれない。

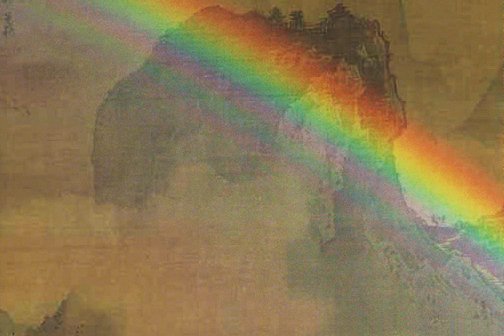

日本の絵画は写実に乏しいと言われることがある。遠近法がないともされる。自分もそう思い込んでいた。教育による刷り込みなのだろう。遠近法(パースペクティヴ)や陰影法(スフマート等)を駆使した絵画表現の方が上等であるというのは偏見だ、といまなら思う。インドや中国、中東はもちろん、西洋だってそんな描き方はたかだかルネサンス以降のことだ。ブルネルスキが発明し、アルベルディが理論化したらしい。言ってしまえば、騙し絵の技法である。それに遠近法ということなら、水墨画にも三遠がある。

西洋遠近法は、石造りの窓の少ない住空間の中で、窓の代用に絵を飾る慣習とも関係があるのかもしれない。開口部の多い日本の建築では、風景はいつだってすぐそこに広がっている。絵は、障壁画のように風と視線を遮るためのものだったのである。

もちろん日本でも、鎌倉時代の肖像画などのように、写実に近いリアリズム表現が展開されたこともあるし、江戸後期には生人形(いきにんぎょう)のようなスーパーリアリズムとさえ呼びたくなるほどの「本物そっくり」もつくられている。しかし鎌倉肖像画も陰影は控えめだったし、生人形に至ってはあくまでも見世物だったように、当時の人々にとっては、あまり趣味のよいものとは認められていなかったようだ。「本物そっくり」であることは、「野暮」だったのだろう。浮世絵師も遠近法や陰影を強調した作物を残してはいるが、それも一種のケレンであり、遊びに止まっていた。

本物そっくりに距離を置くという態度は、現代にまで引き継がれているようだ。日本アニメの自然描写、とりわけ光や水の描写は、西洋的なリアリズムの捉え方から見ても、徹底したリアルが追求されている。動植物も写実的に描き出されることが多い。ところが人間、とりわけその表情は、一部の例外はあるものの、平面的な旧来のマンガや浮世絵の表現が踏襲されている。ディズニーアニメのような人形めいた人物の三次元的表現と見事なまでに対照的である。能や歌舞伎の舞台や表情も、立体でありながらあえて平面的であることを理想としているようにも見えてくる。

ついでに書いておくと、ゴジラ映画からもそのあたりの対比が見えてくる。ハリウッドのゴジラでは、設定も造型も背景も、まるでドキュメンタリー映画を目指しているかのように現実的=写実的であることが追求されている。一方、日本のゴジラは、ゴジラが着ぐるみであり、都市がミニチュアセットであることが一目瞭然であっても、それが「ゴジラの世界」であることが了解されれば、それらがつくりものであることは、何の問題もない。ちょうど歌舞伎で、観客がその演目の「世界」を了解してさえいれば、平板な舞台装置や様式化された表現を、リアルなものとして感じることができるのと同じである。

先日、三井記念美術館の能面展では、角度次第で表情を微細に変化させる能面を眺めつつ、日本の写実ということについてあらためて考えさせられた。同時に展示されていた円山応挙の六曲一双「雪松図」にも唸った。「雪松図」は何度も見ている。これまでは屏風をフラットに伸ばして一枚の絵画のように展示されていた。今回は、本来の置かれ方であるジグザグに立てられた屏風展示に、なるほどといまさらながらに腑に落ちたのである。松の枝ぶりや雪の積もった土坡の奥行きが見えてきて、ようやく応挙の「周到」にたどり着けたとも思った。

結局、西洋的な遠近法や陰影法は、写真術の登場で立ち往生してしまい、印象派やキュビズムへと「逃げを打った」のかもしれない。平面には平面であるままのリアリティがあったのだ。

そういえば物理学者、エルンスト・マッハの『感覚の分析』に、こんな一節があった。

「われわれは普通、光と影とを知覚するのではなく、空間的な客体を知覚するのである。普段、物体の陰影には殆ど気がつかない。……私は子供のころ絵に陰影をつけるのは不当で事実を枉げる行為だと思っていた。輪郭画の方がずっとましだと思った」。

米澤 敬(よねざわたかし)

群馬県前橋市出身。小学校ではは新聞委員をつとめ、中学校では卓球部、高校では生物部に所属した。以後、地質調査員、土木作業員、デザイナーを経て、現職は編集者。

< 26|ルーツと系図 を読む